ГЛАВА 4. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

4.1. ГЕОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РОССЫПЕЙ И КОНДИЦИИ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ

Геолого-экономическая оценка россыпных месторождений основывается на результатах проведенных геологоразведочных работ, которые обобщаются при подсчете запасов полезного ископаемого. Эти данные служат для обоснования выбора технологии разработки месторождений, определения технологического процесса обогащения песков с целью наибольшего извлечения полезного компонента, а также для установления экономических показателей при освоении оцениваемых запасов.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) кондиций — очень важный этап геолого-экономической оценки месторождения или его части на разных стадиях разведочных работ.

Параметры кондиций — главный инструмент рационального использования ресурсов минерального сырья, определения промышленной ценности месторождений и подсчета запасов полезных компонентов.

Показатели геолого-экономической оценки и разрабатываемые на ее основе параметры кондиций заносятся в Государственный кадастр месторождений полезных ископаемых. На основании установленных параметров кондиций проводится оконтуривание, подсчет и разделение разведанных запасов на балансовые и забалансовые.

Геолого-экономическая оценка месторождений используется при решении следующих задач, имеющих народнохозяйственное значение:

а) при планировании геологоразведочных работ по месторождениям и видам полезных ископаемых;

б) при обосновании экономической целесообразности перехода к последующим стадиям геологоразведочных работ на месторождениях и отбраковке проявлений полезных ископаемых, не заслуживающих дальнейшей разведки;

в) при разработке технико-экономических обоснований кондиций (районных, временных, постоянных);

г) при уточнении очередности и сроков освоения месторождений и их частей в процессе детализации заданий перспективного народнохозяйственного плана.

В перспективе возможно практическое решение еще одной важной государственной задачи — оценки запасов минерального сырья в «техногенных» месторождениях.

Основными принципами геолого-экономической оценки являются:

- максимальное удовлетворение текущих и перспективных потребностей народного хозяйства в минеральном сырье;

- последовательное приближение к полноте и достоверности оценочных показателей;

- наиболее полное и комплексное использование недр;

- минимизация затрат труда, времени, средств на добычу и переработку - минерального сырья с получением максимального эффекта;

рациональное сочетание территориальных и отраслевых интересов при освоении месторождений полезных ископаемых и охрана окружающей среды.

Геолого-экономическая оценка месторождений полезных ископаемых по результатам геологоразведочных работ в зависимости от стадии и состояния изученности объекта оформляется в виде следующих материалов.

По результатам поисково-оценочных работ составляются технико-экономические соображения (ТЭС) о возможном промышленном значении месторождения. Оценка выполняется на основе выявления запасов категории С2 и прогнозных ресурсов категории Р1 и может базироваться на региональных (районных) кондициях или укрупненных расчетах, по аналогии с другими идентичными условиями залегания подобных месторождений. ТЭС служит основой для проведения предварительной разведки.

Временные кондиции разрабатываются по результатам предварительной разведки месторождений. Назначение временных кондиций — обоснование постановки детальной разведки месторождения, оперативный подсчет его запасов.

Постоянные кондиции разрабатываются по результатам детальной разведки. Их используют при оконтуривании и подсчете балансовых и забалансовых запасов, при разработке проектов строительства (реконструкции) горнодобывающих предприятий, при планировании проведения горноэксплуатационных работ, при решении вопросов, связанных с охраной недр и окружающей среды.

Постоянные кондиции подлежат изменению:

а) при пересмотре требований стандартов или технических условий к качеству добываемых полезных ископаемых и технологии переработки минерального сырья, если это существенно отражается на экономике и масштабах добычи;

б) при необходимости пересчета запасов разрабатываемых месторождений с учетом данных, полученных при их разработке и дополнительно проведенных геологоразведочных работах, когда величина балансовых запасов увеличивается более чем на 50%, по сравнению с ранее утвержденной, или когда величина неподтвердившихся запасов превышает норматив (20%), установленный действующей инструкцией Госгортехнадзора от 14.10.86 г. о порядке списания запасов.

в) при возникновении условий экономически оправданного перевода забалансовых запасов в балансовые (изменение расчетных цен на полезное ископаемое и т.д.), если это существенно сказывается на показателях экономической и производственной эффективности горно-добывающих предприятий.

На поисковых стадиях геологоразведочного процесса для оценки потенциальных месторождений используют районные (оценочные) кондиции.

Районные кондиции представляют собой общие ориентиры в определении требований промышленности к новым выявленным месторождениям в регионе. При разработке районных кондиций учитывают прогнозные ресурсы Р1 и Р2. Важнейшим параметром этого вида кондиций, наряду с другими, является минимальное промышленное содержание полезного компонента (или комплекса компонентов) в единице объема, отнесенное ко всему месторождению, в зависимости от ожидаемых запасов. По этим кондициям могут быть оценены мелкие месторождения.

Утверждение технико-экономических обоснований кондиций (временных, постоянных, районных) производится правительством республики в составе Российской Федерации, органом исполнительной власти края, области и автономного образования.

Технико-экономическое обоснование кондиций содержит следующие разделы:

1. Географо-экономические условия. Характеристика местонахождения месторождения и экономико-географических условий, климат, рельеф, население и его занятость, промышленная освоенность района, расстояние до потенциальных потребителей сырья, сведения о поправочных коэффициентах: к заработной плате, материалам, капитальным затратам на строительство; транспортные связи, энергетика.

2. Краткое геологическое описание месторождения. Основные особенности геологического строения месторождения (участка), морфология, размеры, условия залегания и внутреннее строение тел основного и сопутствующих полезных ископаемых, их вещественный состав; характеристика всех полезных компонентов и вредных примесей, основные закономерности пространственного распределения природных типов и промышленных сортов полезных ископаемых; группа по сложности геологического строения в соответствии с классификацией запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых (см. табл. 11).

3. Методика геологоразведочных работ и достоверность исходных данных. Данные о системе разведки, способе подсчета, величине и категориях запасов.

4. Подсчет запасов. Разведанные, промышленные, эксплуатационные запасы.

5. Горнотехнические и технико-экономические показатели добычи. Глубина, условия залегания, устойчивость, крепость пород; обводненность, величина водопритоков; геокриологические и другие природные условия. Способ и система разработки. Обоснование годовой производственной мощности горного предприятия. Уровень потерь в недрах и разубоживание при добыче. Обоснование границ (контуры карьера, размеры шахтного поля, дражных ходов, предельная глубина добычи и т.д.) разработки запасов.

6. Технологические и технико-экономические показатели переработки. Принятая схема обогащения (переработки) песков, уровень извлечения, выход концентрата, качество концентрата.

7. Экономическая оценка. Повариантные расчеты с определением показателей, указанных ниже (основные технико-экономические показатели, используемые при обосновании кондиций).

8. Выводы и рекомендации. Обобщение результатов сопоставления основных технико-экономических показателей по различным расчетным вариантам. Оценка экономического потенциала месторождения по сравнению с другими разрабатываемыми или резервными месторождениями соответствующей отрасли (подотрасли). Выбор оптимального варианта кондиций (определение целесообразности проведения следующей стадии геологоразведочных работ, выбор оптимального варианта освоения месторождения и т.п.) в соответствии с задачами геолого-экономической оценки.

9. Графическая часть. Характеристика структурного положения месторождения, особенностей его геологического строения; пространственное распределение балансовых и забалансовых запасов; планы месторождения в масштабе 1:5000, 1:2000 и разрезы по разведочным линиям; контуры подсчета запасов по различным использованным при обосновании вариантам оконтуривания в плане и по выработкам; схема горных работ и границы разработки запасов (первоочередной и общей); для новых объектов — схема их размещения (генеральный план), выполненная на основе выбранной площадки для строительства.

К технико-экономическому обоснованию кондиций должны быта приложены следующие документы:

- заключение по промышленному использованию попутных полезных компонентов, составленное соответствующими институтами или предприятиями, потребляющими данный вид сырья;

- заключение на изменение технологии при наличии в россыпных месторождениях вредных примесей (радиоактивные вещества и т.д.), составленное соответствующим органом, курирующим данный вопрос;

- акт сопоставления данных разведочных работ и опытно-промышленной эксплуатации, составленный и утвержденный представителями обеих сторон, с приложением таблицы сопоставления (форма 15);

- заключения территориальных органов по охране вод, рыбных и природных ресурсов на право проведения горных работ в районе будущей деятельности горнодобывающего объекта;

- заключение по результатам анализа питьевой и технологической воды в районе действия проектируемого предприятия;

- справка районного (территориального) Совета на отчуждение земель под строительство объектов горнодобывающего предприятия.

Для россыпных месторождений золота и платиноидов как дефицитных видов сырья определяют следующие основные показатели кондиций.

Минимальное промышленное содержание полезных компонентов Смин, при котором ценность извлекаемого минерального сырья обеспечивает возмещение всех затрат на получение товарной продукции при нулевой рентабельности разработки. Оно применяется к подсчетному блоку или к группе подсчетных блоков, в совокупности составляющих блок годовой производительности.

Блок годовой производительности - это участок одной россыпи, запасы из которого извлекаются в течение года комплексом землеройно-проходческих и обогатительных механизмов.

Подсчетным блоком служит:

- межлинейная площадь, охарактеризованная достаточным количеством выработок, обеспечивающих необходимую достоверность запасов;

- несколько сопряженных межлинейных площадей (на узких россыпях), объединенных по минимально необходимому количеству выработок, включенных в подсчетный блок и обеспечивающих допустимую погрешность запасов блока годовой отработки;

- часть межлинейной площади при разведке очень широких россыпей с высокой неоднородностью по ширине россыпи.

Во всех случаях подсчетный блок по размерам не должен быть больше блока годовой производительности.

Обычно подсчетный блок — это часть месторождения, заключенная между двумя разведочными линиями (межлинейный блок). Если межлинейный блок характеризуется недостаточным количество скважин и имеется необходимость сделать его подсчетным, надо увеличить число скважин в разведочных линиях, сгустив разведочную сеть (возможно бурение кустов, сдвоенных или строенных линий скважин). На узких россыпях подгруппы 3а с четкими геоморфологическими границами подсчетный блок может включать столько межлинейных блоков, сколько потребуется, чтобы число выработок по трем и более разведочным линиям соответствовало необходимому числу, обеспечивающему определенную достоверность запасов (см. подразд. 4.2.1.).

Этим же условиям должен соответствовать подсчетный блок при квадратной, прямоугольной или ромбической разведочной сети (подгруппа 3б). Подсчетным блоком может быть и часть межлинейного блока при разведке крупных россыпей с высокой неоднородностью строения по ширине, где в межлинейных блоках выделяются большие участки, различающиеся уровнями концентрации, физическим состоянием горных пород (талики, мерзлота), различной степенью обогатимости или промывистости, глубиной залегания, обусловливающей разные способы разработки (подземный или открытый).

Блок годовой производительности формируется из подсчетных блоков, при этом объем песков в нем должен быть не более годовой производительности принятого в кондициях способа разработки (шахтой, карьером, драгой). Блоки годовой производительности в зависимости от способа разработки различны по объемам песков (горной массы). В табл. 26 приведены примерные параметры блоков годовой производительности для открытого и подземного способов разработки. Размеры блока годовой производительности для дражного способа разработки (или дражного в сочетании с экскаваторной вскрышей) определяются годовой производительностью драги, зависящей от емкости черпака и числа рабочих дней в году.

При наличии специального геолого-экономического обоснования для россыпей с запасами металла до 1 т допускается использование минимального промышленного содержания в целом для месторождения.

Минимальное промышленное содержание (Смин) определяют на основании прямых технико-экономических расчетов по формуле

Смин =  , (4.1)

, (4.1)

где З - удельные затраты на добычу и промывку

Цр - расчетная цена единицы полезного компонента, руб/г;

Ки - коэффициент извлечения полезного компонента, доли ед. (принимается согласно данным табл. 27);

Кр - коэффициент разубоживания песков, доли ед.

Коэффициент определяется по формулам

Кр = 1-p, (4.2)

P = (q1-q2)/q1, (4.3)

где р - разубоживание, доли ед.;

q1 - среднее содержание полезного компонента в геологических (промышленных) запасах песков, г/м3;

q2 - среднее содержание полезного компонента в эксплуатационных запасах песков, г/м3.

Таблица 26

Примерные параметры блоков и объемов годовой отработки

| Параметры | Ширина контура, м | ||

| менее 20 | 20-50 | более 50 | |

| Подземный способ разработки | |||

| Объем песков в шахтном поле, тыс. м3 | 10-30 | 30-40 | 40-90 |

| Открытый способ разработки | |||

| Объем песков в промывке промприбором, тыс. м3: | |||

| - гидроэлеватором | 10-20 | 20-40 | 40-70 |

| - скрубберным | 10-20 | 20-50 | 50-70 |

| - землесосным | 30-50 | 50-75 | 100-200 |

Таблица 27

Нормативные значения коэффициентов извлечения (Ки) золота и платиноидов

| Категория промывистости пород | Коэффициент извлечения | ||

| на драгах | на промприборах | на стационарных или полустационарных установках или фабриках (СОФ) | |

| Легкопромывистые | 0,97 | 0,95 | 0,97 |

| Среднепромывистые | 0,93 | 0,91 | 0,94-0,95 |

| Труднопромывистые | 0,83-0,86 | 0,83-0,85 | 0,85-0,87 |

| Весьма труднопромывистые | Менее 0,80 | ||

При оценке месторождения необходимо принимать значения параметра Цр по следующим показателям: по расчетной цене для кондиций, установленной директивными органами, приеморасчетной цене, установленной для горнодобывающих районов или предприятий, а также по перспективной цене, при которой обеспечивается наиболее полное использование разведанных запасов с получением планового уровня рентабельности. Применение перспективных цен согласовывается с государственными финансовыми органами.

Минимальное допустимое (льготное) содержание полезных компонентов в блоке, включенном в контур балансовых запасов, устанавливается для подсчетных блоков (промежуточных, концевых и т.д.), среднее содержание в которых ниже минимального промышленного, но достаточное для покрытия предстоящих прямых затрат по добыче и переработке песков. Включение в балансовые запасы блоков с минимальным допустимым содержанием возможно при условии, если это не приведет к существенному ухудшению экономических показателей по месторождению в целом. «Льготное» содержание устанавливается из соображения, что для разработки запасов «льготных» блоков предусматриваются лишь «прямые затраты» (Зп), непосредственно связанные с добычей и переработкой песков. В прямые затраты не включаются условно-постоянные затраты, к которым отнесены расходы на подготовку и освоение производства, отчисления на геологоразведочные работы (если таковые производятся), расходы по охране окружающей среды, цеховые, общезаводские и внепроизводственные расходы и отчисления на реновацию по статье «амортизация».

Минимальное содержание полезных компонентов в выработке устанавливается для оконтуривания в плане россыпи без четких геологических границ на основе выбора из нескольких вариантов (обычно 3-4) такого содержания, которое обеспечивает при оптимальной сплошности однозначность блокировки россыпи и рентабельность ее разработки.

Бортовое содержание полезного компонента в пробе (борт) устанавливается для оконтуривания границ промышленного пласта по мощности на основе повариантных технико-экономических расчетов. Оптимальная величина этого параметра выбирается, как правило, не менее чем из трех вариантов (со значениями большими и меньшими по отношению к рекомендуемому), для обеспечения надежности увязки интервалов опробования на основе анализа геологических особенностей месторождения, а также с учетом технико-экономических показателей разработки.

Градиент минимального содержания и минимального промышленного содержания (Суд) - поправка на содержание, учитывающая изменение коэффициента вскрыши по выработкам и в блоке относительно принятого при расчете кондиций.

Градиент определяется по формуле

Суд =  , (4.4)

, (4.4)

где Зв - удельные затраты на

Цр - расчетная цена единицы полезного компонента, руб/г;

Кн - коэффициент извлечения полезного компонента, доли ед.;

Кр - коэффициент разубоживания, доли ед.

Градиент применяется к выработке и блоку (группе блоков) для определения их кондиционности при оконтуривании и подсчете запасов.

Кроме перечисленных выше параметров определяют также следующие показатели кондиций:

- максимальное допустимое содержание вредных примесей в подсчетном блоке, по пересечению (выработке), по пробе;

- перечень попутных компонентов (раздельно по технологическим типам полезных ископаемых), по которым необходимо подсчитывать запасы, в случае необходимости — минимальное содержание этих компонентов по пересечению или подсчетному блоку; коэффициент (Кп) для приведения содержания полезных попутных компонентов к содержаниям условного компонента, определяемым по формуле

, (4.5)

, (4.5)

где Ц1 и Ц2 - расчетная цена основного и попутного полезного компонента;

Ки1 и Ки2 - соответствующие коэффициенты извлечения полезных компонентов;

- минимальную мощность пласта песков или соответствующий минимальный метрограмм;

- максимальную допустимую мощность прослоев пустых пород, находящихся внутри контура песков и включаемых в подсчет запасов;

- предельный коэффициент вскрыши или максимально допустимое соотношение мощностей вскрышных пород и песков; требования, предусматривающие проведение подсчета запасов в установленных ТЭО контурах разработки, границы участков первоочередной разработки;

- границы и основные параметры для подсчета запасов за контуром разработки, намеченном ТЭО;

- требования к горнотехническим условиям разработки, качеству сырья, технологическим свойствам для подсчета балансовых запасов совместно залегающих полезных ископаемых (перекрывающих, подстилающих или вмещающих пород), доступных для разработки.

При определении параметров кондиций для подсчета запасов полезных ископаемых и основных компонентов должен быть учтен дополнительный экономический эффект от извлечения попутных компонентов, включая отходы, пригодные для использования в производстве строительных материалов или для других целей. При экономических расчетах учитывается лишь та часть запасов каждого попутного компонента, которая может быть извлечена и в которой имеется потребность.

В целях дальнейшего повышения полноты использования недр, создания безотходной технологии переработки минерального сырья, сокращения размера земель, изымаемых из сельскохозяйственного производства, и обеспечения необходимых условий охраны окружающей среды должна быть изучена возможность промышленного использования отходов основного производства, получаемых при переработке минерального сырья по рекомендуемой технологической схеме.

Возможность использования отходов основного производства, состоящих из природных образований (отвальных пород, хвостов обогащения и др.), исследуется в соответствии с требованиями к изучению попутных полезных ископаемых и компонентов. При доказанной целесообразности использования отходов основного производства или заключенных в них компонентов и наличии потребности в них, запасы утверждаются в установленном порядке одновременно с основными компонентами. Технико-экономические показатели извлечения такого сырья и получения из него товарной продукции учитываются при разработке ТЭО кондиций в показателях основного производства.

Изучение вскрышных и вмещающих пород, извлекаемых или намечаемых к извлечению при разработке основных полезных ископаемых, и установление возможности их использования для производства строительных материалов или в других целях проводится в соответствии с требованиями к комплексному изучению месторождений и подсчету запасов попутных полезных ископаемых и компонентов [61].

Кондиции для подсчета запасов вскрышных и вмещающих основные полезные ископаемые пород, пригодных для народнохозяйственного использования, утверждаются во всех случаях одновременно с кондициями для подсчета запасов основных полезных ископаемых.

Затраты на добычу и промывку

Технико-экономические обоснования кондиций рассчитываются по вариантам бортовых содержаний полезного компонента в пробе и минимальных содержании по разведочным выработкам (обычно не менее 2-4 вариантов), для каждого из которых определяются следующие показатели:

- запасы песков, горной массы (разведанные до категорий В + С1, положенные в обоснование ТЭО кондиций; предварительно оцененные до категории С2, промышленные, эксплуатационные);

- запасы полезных компонентов (разведанные, промышленные, эксплуатационные);

- средние содержания компонентов в запасах (разведанные, промышленные, эксплуатационные);

- потери;

- разубоживание;

- годовая производительность предприятия (по горной массе, пескам, торфам, по добыче полезного компонента);

- коэффициент вскрыши;

- коэффициент извлечения минерального сырья (для комплексных месторождений — по основному и сопутствующим полезным ископаемым и содержащимся в них компонентам);

- срок обеспеченности предприятия запасами;

- годовые эксплуатационные затраты;

- эксплуатационные затраты на единицу добычи песков, вскрыши торфов, добычи полезного компонента;

- капитальные затраты, (всего на промышленное строительство, в сопряженные отрасли);

- производственные фонды;

- цена единицы полезного компонента;

- стоимость товарной продукции (годовой добычи, за весь период эксплуатации);

- прибыль (годовая, за весь период эксплуатации);

- срок окупаемости капитальных вложений (в том числе на промышленное строительство);

- уровень рентабельности к производственным фондам.

Приведенный перечень технико-экономических показателей может быть уточнен в соответствии с конкретными условиями отрасли и технологии добычи полезных ископаемых.

Показатели кондиций должны обеспечивать требуемую достоверность подсчитанных запасов, максимально возможную сплошность контура месторождения, наиболее благоприятные горнотехнические условия эксплуатации оборудования, принятого в ТЭО, при обязательном соблюдении требований наиболее полного и комплексного использования разведанных запасов и рентабельности их освоения с соблюдением норм безопасности ведения работ и охраны окружающей среды.

4.2. МЕТОДЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ

4.2.1. Общие требования к достоверности параметров запасов в блоке подсчета

Оценка достоверности разведанных запасов в россыпи включает оценку погрешности оконтуривания (геометризация россыпи), а также погрешности определения расчетных параметров в блоках подсчета.

Погрешность геометризации зависит от густоты разведочной сети. В подразд. 2.2.1. изложена методика выбора разведочных средств и эффективной системы разведки, которые и обеспечивают наименьшую погрешность геометризации промышленной россыпи. Погрешности оценок содержаний металла по каждому подсчетному блоку зависят от числа разведочных пересечений и геометрии проб. Вопрос о геометрии проб решается на основе выбора представительной системы опробования, исходя из принадлежности россыпи к той или иной структурной группе, из гранулометрического состава металла, как это показано в подразд. 2.2.2. При этом разведочная сеть должна соответствовать природной изменчивости и морфологии россыпи (см. табл. 11).

С учетом сложности строения россыпей и несопоставимости объемов проб с объемами песков, на которые распространяются данные опробования, отдельная проба, а в некоторых случаях и группа проб, не могут считаться представительными.

Представительность данных разведки с допустимой погрешностью запасов в блоке подсчета может быть обеспечена только необходимым минимумом проб, расположенных на одной или нескольких разведочных линиях.

Погрешность разведанных запасов устанавливают обычно сравнением результатов разведки и эксплуатации. В частности, по россыпям Северо-востока на основе сравнительного анализа была сделана оценка достоверности буровой разведки россыпей по блокам разработки и рекомендованы оптимальные разведочные сети, обеспечивающие наиболее приемлемые погрешности запасов в блоках [7,54,10]. Поскольку рекомендованные в указанных работах разведочные сети в основном соответствуют фактически применяемым при детальной разведке, принимаем погрешности запасов в блоке для категории С1 равными ±45%, для категории В ±25%. Для ориентировочного расчета числа выработок, исходя из заданных погрешностей запасов в подсчетных блоках, можно использовать формулу математический статистики

, откуда

, откуда  , (4.6)

, (4.6)

где Р - предельная погрешность определения запасов металла в блоке месторождения по группе выработок;

t - множитель, характеризующий доверительную вероятность того, что погрешность среднего значения не будет превышать вычисленное значение Р (при изменении t от 1 до 3 вероятность изменяется от 0,683 до 0,997);

V - коэффициент вариации вертикальных запасов металла по группе выработок;

n - количество выработок.

Большинство исследователей, занимающихся оценкой достоверности результатов разведки и обоснованием плотности сети на россыпях, множитель t принимает равным 1. В связи с этим предложенные погрешности запасов в блоке имеют вероятность 0,68, то есть в 68 случаях из 100 они меньше или равны установленным значениям, а в 32 случаях превышают эти значения.

Как видно из формулы (4.6), расчетные предельные погрешности запасов в подсчетном блоке зависят от коэффициента вариации вертикальных запасов в подсчетном блоке и количества выработок. Следовательно, при фиксированном количестве выработок погрешность в подсчетом блоке в значительной мере зависит от характера распределения металла в россыпи или на ее участке однородного строения. На выдержанных россыпях (или их участках) с неравномерным распределением металла коэффициенты вариации вертикальных запасов по данным буровой разведки в большинстве случаев составляют менее 150% (характерно для подгруппы 2а); на россыпях, невыдержанных по ширине и мощности пласта с неравномерным распределением вертикальных запасов коэффициенты чаще всего составляют 150-200% (характерно для группы 3); при крайне неравномерном распределении металла коэффициенты вариации, как правило, более 200% (характерно для подгруппы 2б и группы 4). При этом следует иметь в виду, что данный коэффициент вариации отражает полную величину, то есть дает завышенное значение степени случайной составляющей изменчивости распределения металла [32,37,4]:

Vполн =

где Vполн, Vсл, Vзак - коэффициенты вариации по полной, случайной и закономерной составляющим.

Анализ данных эксплуатационного опробования россыпей и результатов экспериментальных работ показывает, что коэффициент вариации случайной составляющей в подавляющем большинстве случаев составляет 54-97% от полного коэффициента. Более строгое определение погрешности запасов проводится с использованием величины Vсл. В связи с этим расчетные погрешности запасов, как и количество точечных выработок по Vполн. бывают несколько завышены.

Для практических целей часто приходится рассчитывать количество точечных проб (выработок), принимая определенные пределы погрешностей в блоке подсчета в соответствии с категорией запасов, по формуле (4.6). В большинстве случаев (с вероятностью 0,68) при соответствующей характеристике изменчивости вертикальных запасов в россыпи или ее однородном участке 16-64 точечных выработок обеспечивают предельную погрешность запасов ±25% для категории В и 5-31 точечных выработок — погрешность ±45% для категории С1. При этом, естественно, помимо необходимого количества выработок для классификации запасов по категориям В и C1 необходимо учитывать плотность сети выработок по группам россыпей (см. табл. 11), а также степень геологической изученности (см. подразд. 1.2.2.). Следует отметить, что погрешности запасов по отдельным блокам, в сравнении с данными эксплуатации, бывают значительны. Избежать их практически невозможно, так как параметры месторождений устанавливают с известной приближенностью, а контуры проводят с помощью интерполяции и экстраполяции. Однако существенное уменьшение погрешностей достигается при суммировании запасов по нескольким блокам подсчета, а также в целом по россыпи, в силу компенсации погрешностей с противоположными знаками. Погрешность суммарных запасов (Р) вычисляется по формуле

, (4.7)

, (4.7)

где р - средняя квадратическая погрешность запасов в суммируемых блоках;

n - количество суммируемых блоков.

Расчеты и опыт эксплуатации показывают, что при отработке 20 блоков с запасами категории С1, каждый из которых имеет погрешность в пределах ±45%, суммарная погрешность запасов не будет превышать ±10%. Следует также отметить, что если принимаемая погрешность ±45% для расчета количества выработок в блоке подсчета является предельной величиной, то, среднеквадратичная погрешность, как правило, находится в пределах ±20-30%. Тогда при указанном числе блоков отработки в течение года можно получить суммарные запасы с погрешностью ±5-6%.

Привлечение методов вариационной статистики для определения числа выработок при подсчете запасов золота и платиноидов в россыпях позволяет количественно оценить достоверность параметров запасов в каждом подсчетом блоке как наименьшей элементарной ячейке месторождения, к которой применяются заданные требования по достоверности. Количественная оценка достоверности запасов, в данном случае методом вариационной статистики, позволяет использовать автоматизированную систему оценки разведанных запасов при их подсчете.

4.2.2. Подсчет запасов и определение основных подсчетных параметров

Подсчет запасов полезных ископаемых является завершающей операцией разведочных работ.

Из всех способов подсчета запасов наибольшее распространение получили: способ блоков (геологических и эксплуатационных) и способ сечений (вертикальных и горизонтальных). Они являются относительно простыми, при правильном использовании позволяют достаточно хорошо учитывать геологические особенности месторождений и фактические данные разведки. Другие способы подсчетов запасов практически не используются, ввиду их сложности, трудоемкости или чрезмерной простоты, что не позволяет с необходимой степенью точности определить подсчетные параметры.

В более ранние периоды изучения россыпных месторождений подсчет запасов производился линейным способом, при котором подсчетные блоки, как правило, опирались на одну разведочную линию, что не всегда позволяло объективно оценить качество минерального сырья и нередко приводило к чередованию блоков с балансовыми и забалансовыми запасами.

В литературе, хотя и редко, но указывается, что подсчет запасов россыпных месторождений производится способом параллельных вертикальных сечений. В принципе, применение этого способа подсчета запасов возможно для россыпных месторождений, мощность продуктивных отложений которых измеряется десятками метров. Одновременно выполненные подсчеты запасов способами геологических блоков и параллельных вертикальных сечений для россыпных месторождений касситерита, характеризующихся подобными мощностями, показали практически их полную сходимость. Однако для россыпей золота и платиноидов, где мощность продуктивных отложений, кaк правило, измеряется первыми метрами, этот способ подсчета запасов нерационален, так как сложность измерения площади сечений и неизбежные при этом ошибки существенно сказываются на конечных цифрах запасов. Кроме того, способ параллельных вертикальных сечений является более трудоемким по сравнению со способом геологический блоков.

Таким образом, на россыпных месторождениях золота и платиноидов запасы металлов, песков и горной массы следует подсчитывать способом блоков, при котором одновременно определяются и объемы торфов.

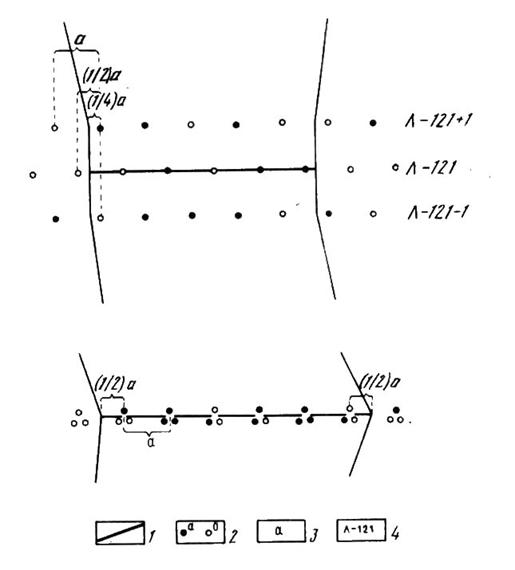

Следует подчеркнуть, что за последние двадцать лет запасы всех россыпных месторождений, рассмотренные и утвержденные ГКЗ СССР, были подсчитаны способом геологических блоков. Иногда его необоснованно называют «линейным» методом, а термин «геологических блоков» относят только к блокам, построенным по квадратной или ромбический сети (см. рас. 10).

Способ подсчета запасов геологическими блоками заключается в том, что выделенный по кондиционным параметрам промышленный контур россыпи разделяется разведочными линиями на отдельные подсчетные блоки (см. разд. 4.1.). Таким образом, границами блоков по протяженности россыпи являются разведочные линии, а по ширине — обычно прямые линии, соединяющие крайние выработки с минимальным содержанием для оконтуривания россыпи в плане по соседним разведочным линиям.

В отдельных случаях соединяющие линии могут быть и не прямыми, а обусловленными эрозионной деятельностью водотоков (рис. 34), контурами отработанных площадей (рис. 35), выступами коренных пород между линиями и т.д.

Подсчет балансовых и забалансовых запасов состоит из следующих операций:

1. Вычисляются содержания по интервалам опробования с учетом коэффициентов валунистости, льдистости, разрыхления, пробности металла.

2. Определяются границы пласта песков (горной массы), то есть производится оконтуривание пласта по вертикали.

3. Вычисляются мощности торфов, песков (горной массы) по выработкам.

4. Вычисляются средние содержания и вертикальные запасы повыработкам. В зависимости от способа разработки средние содержания (вертикальные запасы) определяются для участков:

- разработки — на горную Массу, иногда на драгируемую массу (если в ТЭО кондиций предусматривается предварительная вскрыша торфов).

Содержания в выработках, не включенных в балансовый и забалансовый подсчетный контуры, рассчитываются по варианту, соответствующему принятому способу разработки и выемки запасов.

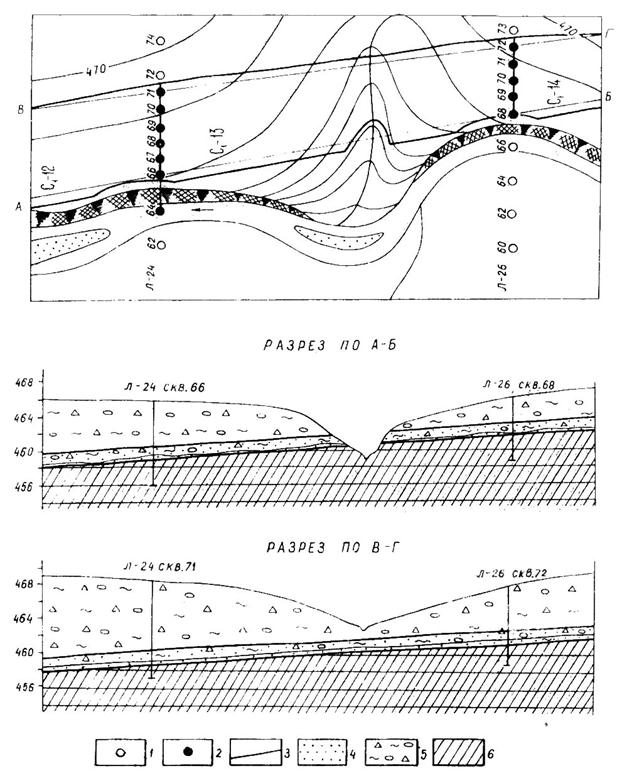

Рис.34. Оконтуривание металлоносного пласта с учетом влияния эрозии: 1 — непромышленные скважины; 2 — промышленные скважины; 3 — границы блоков подсчета; 4 — промышленный пласт; 5 — рыхлые отложения; 6 — коренные породы.

5. Составляются каталоги средних данных по разведочным выработкам.

6. Производится оконтуривание россыпи в плане, формирование подсчетных блоков и вычисление их площадей (см. рис. 9,10,35).

Рис.35. Оконтуривание участка россыпи на фланге ранее отработанного месторождения:

1 — промышленные скважины; 2 — непромышленные скважины; 3 — неправильно проведенный контур россыпи; 4 — контур балансовых запасов; 5 — отработанный полигон; 6 — бороздовые пробы эксплуатационного опробования.

7. Определяются суммы мощностей по торфам и пескам (горной массе), суммы вертикальных запасов в каждой линии (в границах промышленного контура) и в каждом блоке.

8. Вычисляются для каждого блока средние значения мощности торфов и песков (горной массы), средние содержания для каждого подсчетного блока.

9. Вычисляются объемы торфов, песков (горной массы) и запасы металла в каждом подсчетном блоке.

10. Суммируются площади, объемы торфов и песков (горной массы), запасы металла по россыпи. После подсчета запасов золота отдельной строкой указываются запасы изоморфной примеси серебра, исходя из данных пробирного анализа.

11. Вычисляются средние значения мощностей торфов и песков (горной массы), среднее содержание по россыпи.

Вычисление содержаний по интервалам опробования производится по формуле

, (4.8)

, (4.8)

где С - содержание полезного компонента, г/м3 (мг/м3);

А - масса полезного ископаемого, г (мг);

V - объем пробы, м3.

В комплексных россыпях содержание определяется по каждому компоненту отдельно.

Оконтуривание пласта песков по мощности. Определение границ пласта и вычисление мощности песков и торфов при раздельной добыче проводят в соответствии с бортовым содержанием в пробе для оконтуривания запасов по мощности пласта, установленным районными или индивидуальными кондициями.

Вопрос о включении в пласт «проходок», не содержащих металла, решается в каждом конкретном случае. Если «пустой» интервал надежно устанавливается в разведочных сечениях и подтверждается совокупностью проб в сопряженных выработках в одном и том же литологическом горизонте, значит это геологическая закономерность, и «пустой» интервал может быть исключен из пласта песков. Если же «пустые» интервалы не увязываются между собой по геологическим данным в соседних выработках, то они, как случайные значения, могут включаться в пласт песков. Мощность «пустых» прослоев, не подлежащих включению в пласт, для каждой россыпи определяется кондициями.

Выделение нескольких пластов в разрезе должно быть обосновано геологически. Как правило, нижний продуктивный пласт контролируется коренными породами плотика, являющимися геологической границей и обеспечивающими одновариантную увязку пласта в разведочной линии и между линиями. Сложнее выделять «висячие» пласты в толще рыхлых отложений. Увязка одного «висячего» пласта по разведочной линии и между ними, как правило, не вызывает больших затруднений, а в случае установления нескольких пластов, каждый из них должен прослеживаться отдельно по геологическим критериям. Если геологических данных по контролю положения пластов в разрезе не установлено или их недостаточно, а интервалы «пустых» прослоев меньше мощностей пластов, то все они должны объединяться в один пласт.

В выработках, которые не пересекли пласт полностью («недобитые» по металлу), нижняя его граница устанавливается по последней проходке.

При наличии нескольких разобщенных по вертикали промышленных пластов, торфами для каждого нижележащего пласта являются отложения, перекрывающие его в межпластовом интервале (при открытых работах с раздельной выемкой).

При подземной разработке глубина залегания каждого пласта рассчитывается от дневной поверхности до кровли соответствующего пласта.

Оконтуривание песков по вертикали для сплошной добычи. Разработка месторождения со сплошной выемкой запасов обосновывается расчетами при составлении кондиций. Вместе с тем, россыпи, пригодные для сплошной выемки запасов, чаще всего отличаются и геологическими факторами, в частности, рассредоточенным распределением полезных компонентов в рыхлой толще. В случаях, когда в рыхлых толщах высокие концентрации по выработкам устанавливаются разрозненными пробами, которые не увязываются ни по разведочной линии, ни между линиями, пласт песков не выделяется. При этом средние содержания по выработке, линии и россыпи подсчитывают на «горную массу», верхней границей которой является либо дневная поверхность, либо отметка, установленная кондициями с учетом частичной (предварительной) вскрыши торфов, а нижняя граница проводится по пробам с бортовым содержанием, удовлетворяющим требованиям кондиций (районных, индивидуальных), иногда она может быть проведена по литологической границе (например, по плотику). Для определения среднего содержания полезного компонента на «горную массу» в расчет включают все пробы («пустые», «знаковые», с весовыми значениями) в пределах подсчетной мощности.

Вычисление средних содержаний и вертикальных запасов по выработком. Среднее содержание по выработке (С) при равноинтервальном опробовании определяется по формуле

, (4.9)

, (4.9)

где Ci - содержание по интервалам опробования, г/м3 (мг/м3);

n - количество интервалов (проб).

При разноинтервальном опробовании

, (4, 10)

, (4, 10)

где hi - интервалы опробования, м.

В комплексных россыпях среднее содержание по выработке определяется отдельно по каждому компоненту.

Вертикальный запас — это количество полезного компонента в вертикальном столбе с поперечным сечение

Вертикальный запас определяется по формуле

W = C * h, (4.11)

где W - вертикальный запас, г/м2 (мг/м2).

Так же, как и среднее содержание, вертикальный запас по выработкам при разведке комплексных россыпей определяется отдельно по каждому компоненту.

После вычисления мощности торфов, песков, среднего содержания и вертикального запаса по выработкам составляют каталоги средних данных, в которые выработки заносят в порядке их расположения на местности (Приложение 2) .

Оконтуривание и блокировка россыпи в плане. Балансовые и забалансовые запасы оконтуривают на планах по данным разведочных выработок. Наряду с выработками последнего этапа разведки учитываются все выработки, качественно пройденные ранее и опробованные на всю мощность продуктивных отложений. При этом выборочное использование выработок разных лет разведки не допускается. Выработки, расположенные в контурах и не участвующие в подсчете запасов, на разведочных планах зачеркивают, а в пояснительной записке приводят обоснование исключения этих данных.

При оконтуривании запасов выделяют участки, различные по геоморфологическому положения (днище долины, террасы различных гипсометрических уровней и т.д.) и разрабатываемые различными способами (дражным и открытым с раздельной или сплошной выемкой, подземным). Эти участки входят в самостоятельные подсчетные блоки.

Не допускается объединение в единый контур промышленных пластов, приуроченных к различным морфологическим элементам долины и расположенных на разных гипсометрически уровнях, если разработка их единым полигоном или шахтным полем технически невозможна.

Границы россыпи в плане определяются по минимальному содержанию в выработке для оконтуривания в плане. Выбор оптимального контура россыпи должен учитывать неоднородность ее строения и отвечать экономическим требованиям золотодобывающей отрасли.

Ниже рекомендуется последовательность операций при выборе оптимального варианта оконтуривания балансовых запасов.

По разведочным линиям намечают металлоносные интервалы по крайним выработкам, с содержаниями, равными или большими минимального значения для оконтуривания в плане. При этом в выделенном интервале допускается включение пустых, знаковых и непромышленных выработок внутри контура, количество которых определяется либо допустимыми пустыми (непромышленными) интервалами, Предусмотренными кондициями, либо эти интервалы в каждом конкретном случае обосновываются геологическими закономерностями и расчетами по блокам подсчета. Мощность пласта по таким выработкам принимается как среднее значение между ближайшими промышленными выработками. Средние содержания по непромышленным выработкам рассчитываются по интервалам опробования, вошедшим в пласт, а по пустым и знаковым выработкам — равны нулю.

В отдельных случаях, при резком сужении контура на одной из линий, допускается включать в него краевые выработки с содержаниями ниже принятого минимального значения. Мощность пласта по этим выработкам принимается равной мощности по ближайшей промышленной выработке, а среднее содержание рассчитывается по интервалам, включенным в пласт.

Выделенные интервалы увязываются между собой в блоки с соблюдением условий естественности контура, его сплошности и одновариантности блокировки; при проведении контура через непромышленные выработки в месте неестественного сужения россыпи принимаемая ширина контура не должна превышать среднюю ширину россыпи в сопряженных линиях.

Подсчетные блоки формируют в соответствии с требованиями, указанными в разд. 4.1 и подразд. 4.2.1 (см. рис. 9,10,35).

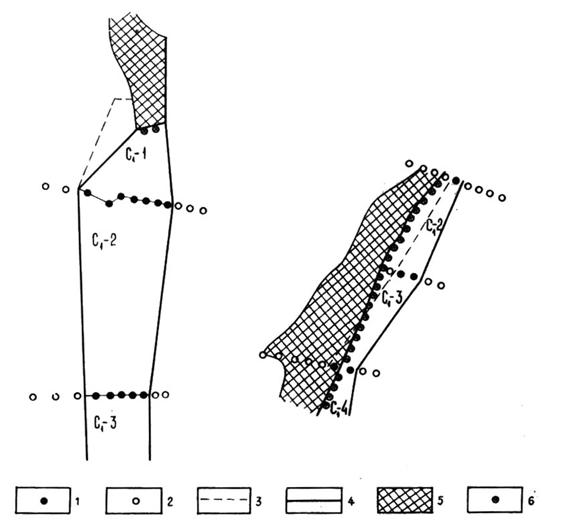

При оконтуривании россыпи по данным сдвоенных или строенных линий ее граница по ширине определяется по одной из скважин с содержанием не ниже минимального на любой из составляющих линий и с учетом кондиционности блока подсчета по совокупности скважин, включенных в контур (см. рис. 9; рис. 36). Граница блока по длине россыпи проводится по средней линии скважин в полосе строенных линий, при сдвоенных линиях — между линиями.

Рис.36. Оконтуривание россыпи при разведке строенными линиями: 1 — контур балансовых запасов; 2 — скважины: а — с содержанием выше минимального для оконтуривания россыпи в плане, б — ниже минимального содержания; 3 — расстояние между скважинами в линиях; 4 — номер линии.

Контур блока по данным кустов скважин проводится с учетом среднего содержания по всему кусту и в соответствии с принятым минимальным содержанием для оконтуривания россыпи в плане. Мощность торфов, песков определяют среднеарифметическим, а среднее содержание - средневзвешенным способом.

Крупные межлинейные блоки в случаях резко выраженного неоднородного строения по ширине россыпи разделяют продольными разграничительными линиями на участки (блоки подсчета) по признакам статистической и геологической неоднородности. При этом:

а) соблюдается требуемая достоверность запасов в блоках подсчета в соответствии с требованиями подразд. 4.2.1;

б) учитывается уровень концентрации металла, степень обогатимости или промывистости песков;

в) учитывается приуроченность блока к единым геоморфологическим элементам долины;

г) выделяются участки по общности горнотехнических условий эксплуатации (мощности рыхлых отложений или пласта, гидрогеологических условий и др.).

При построении блоков подсчета необходимо учитывать влияние эрозионной деятельности водотоков на сохранность россыпи (см. рис. 34).

При разведке и подсчете запасов в месте сочленения основного водотока с притоками необходимо учитывать взаимоотношение их золотоносных пластов. Не следует необоснованно расширять блоки подсчета в месте сочленения россыпей. Для повышения достоверности блокировки в месте сочленения водотоков расстояния между разведочными линиями должны существенно уменьшаться за счет проходки дополнительных промежуточных линий.

Если в пределах блока подсчета мощности торфов по одной разведочной линии (глубина залегания россыпи) соответствуют условиям для открытого способа разработки, а по другой — для подземного, то деление запасов в блоке по способам разработки производят методом интерполяции. Для этого определяют градиент мощности между разведочными линиями по формуле

, (4.12)

, (4.12)

где l2 - градиент мощности торфов;

h2 - средняя мощность торфов по линии для подземной разработки, м;

h1 - средняя мощность торфов по линии для открытой разработки, м;

l1 - расстояние между линиями, м.

Длину блока для открытой разработки определяют из соотношения

где l2 — расстояние от линии с открытой разработкой, м;

h — минимальная мощность торфов при подземной разработке, м.

В этом случае расчет средних параметров по блоку подземной и открытой разработки проводится следующим образом:

- средняя мощность торфов (средняя глубина залегания россыпи) для блока подземной разработки Нтп рассчитывается

Hтп , (4.14)

, (4.14)

- средняя мощность торфов для открытой разработки Нто

Нто , (4.15)

, (4.15)

Средняя мощность песков рассчитывается как среднеарифметическое, а среднее содержание — как средневзвешенное по данным двух разведочных линий.

При дражной добыче минимальная ширина подсчетного блока балансовых запасов определяется минимальной шириной дражного разреза (хода), необходимой для нормальной работы (прохода) драги. Следовательно, при меньшей ширине промышленной части россыпи контур блока расширяют до размера, необходимого для прохода драги. При этом глубину выемки по непромышленной части, включенной в контур, принимают по фактическим данным разведочных выработок (пустых, знаковых) и, в виде исключения, как среднюю по двум соседним выработкам.

Блоки с минимальным допустимым («льготным») содержанием, расположенные между промышленными участками россыпи и предназначенные для дражной разработки, включают в подсчетные блоки полностью. Ширину промежуточных блоков с содержанием ниже «льготного» ограничивают минимальной шириной дражного хода. Для забалансовых запасов в краевых частях россыпи ширина подсчетного блока не корректируется.

Балансовые и забалансовые контуры по простиранию россыпи выклинивают (с учетом рельефа плотика) на участок соседней линии, где пробы характеризуются максимальным вертикальным запасом.

К выконтуриванию непромышленных или «пустых» участков внутри контура россыпи предъявляют те же требования по достоверности, что и при оконтуривании промышленных площадей.

Выконтуренные участки, прослеженные на двух и более линиях подряд, должны освещаться выработками, число которых соответствует степени изменчивости россыпи и заданной погрешности подсчитываемых запасов (рис. 37). Во всех случаях «пустые» и непромышленные (выконтуренные) участки, прослеживающиеся без перерыва, должны быть геологически и статистически обоснованы.

Обедненный или пустой участок россыпи внутри промышленного контура обычно выклинивают на участок соседней линии в направлении пробы с минимальными вертикальными запасами.

При доразведке флангов ранее отработанных россыпей запасы блокируют и подсчитывают с учетом данных отработки и, в частности, бороздового эксплуатационного опробования (см. рис 35). Вычисление основных расчетных параметров в блоке

Мощности (т) торфов и песков (горной массы), среднее содержание (Сср) и площадь подсчетного блока являются исходными подсчетными параметрами, а все остальные величины — их производными.

Мощности торфов и песков (горной массы) в пределах контура подсчета определяются по данным буровых скважин и горных выработок. Средняя мощность по подсчетному блоку вычисляется по формуле среднего арифметического

, (4.16)

, (4.16)

где mi - мощность торфов или песков (горной массы) по разведочным выработкам в подсчетном блоке, м;

n - количество разведочных выработок в подсчетном блоке.

Площади подсчетных блоков определяются несколькими способами, из которых наиболее распространенными являются геометрический и планиметрирование.

Геометрический способ применяется тогда, когда площадь подсчетного блока можно разделить на элементарные фигуры (треугольники, прямоугольники, трапеции), площади которых определяют по формулам геометрии. Сумма площадей этих элементарных фигур является площадью подсчетного блока. Высоту и основание элементарных фигур определяют на планах измерителем, а площадь фигур вычисляют аналитически. Этот способ очень прост, но при малых размерах фигур (менее 3-

Рис.37. Выконтуривание «пустых» участков:

1-2 — выработки с содержанием выше (1) и ниже (2) минимального для оконтуривания россыпи в плане; 3 — границы блоков подсчета; 4 — линии интерполяции.

На россыпях сложной непрямолинейной конфигурации наиболее приемлем способ измерения площадей планиметрированием. Методика работы с планиметром описана в соответствующих руководствах. Измерение площади каждого блока производится дважды или трижды, предпочтительно различными исполнителями, а затем принимается среднее значение из этих замеров. Так же следует поступать и при замере площадей геометрическим способом. В редких случаях площадь подсчетных блоков определяют палеткой, но этот способ менее точен и требует больших затрат времени.

Объемы (запасы) песков или горной массы Vп определяются по формуле

Vп = S*mп, (4.17)

где S - площадь подсчетного блока, м2;

mп - средняя мощность песков или горной массы в подсчетном блоке, м.

Объем торфов в подсчетном блоке определяется по формуле

VT = S*mT, (4.18)

где VT - объем торфов, м3;

S - площадь подсчетного блока, м2;

mт - средняя мощность торфов в подсчетном блоке, м.

При подсчете запасов песков и определении объема торфов в пределах единого подсчетного блока их площади принимаются равными.

Среднее содержание по блоку наиболее целесообразно вычислять средневзвешенным способом по формуле

, (4.19)

, (4.19)

где С - среднее содержание в подсчетном блоке, г/м3 (мг/м3);

Сi - среднее содержание по разведочным выработкам, г/м3 (мг/м3);

mi - мощность песков или горной массы по выработкам, м.

Поскольку слагаемые числителя в формуле (4.19) представляют вертикальные запасы по разведочным выработкам в подсчетном блоке (W= ст), формула приобретает вид

, (4.20)

, (4.20)

где Wi - вертикальный запас в выработках, г/м2 (мг/м2) .

В случаях, когда расстояния между выработками в подсчетном блоке разнятся в два и более раза, количество выработок с разной длиной влияния сопоставимы, а средние содержания резко колеблются — средние параметры рассчитывают путем взвешивания их величин на длину влияния выработок:

,

,  или

или  , (4.21)

, (4.21)

где li - длина влияния разведочных выработок, м.

При небольшой разнице в расстояниях (до

Произведение среднего содержания и средней мощности песков по разведочной линии на ее длину (l) , или произведение среднего вертикального запаса (W) на длину линии составляет линейный запас металла

P = c*mп*  = W*

= W*  , (4.22)

, (4.22)

Таким образом, линейный запас — это удельный запас, сосредоточенный в разведочной полосе по линии, если ширину полосы принять в

Запасы полезных компонентов в подсчетном блоке определяются по формуле

Q = Vп * C, (4.23)

где Q - запасы полезного компонента в подсчетном блоке, кг;

Vп - запасы песков или горной массы в подсчетном блоке, м3 /тыс.м3 ;

С - среднее содержание полезного компонента в подсчетном блоке, г/м3(мг/м3).

Вычисления по блокам проводятся по Таблице подсчета средних данных по блокам балансовых запасов россыпного золота (платины). Пример заполнения таблицы для раздельной добычи приведен в Приложении 3. По каждому объекту составляется Ведомость учета балансовых запасов россыпного золота (платины). Пример заполнения ведомости для раздельной добычи приведен в Приложении 4.

Подсчитанные запасы в окончательном варианте относят к категориям В, С1 или С2, исходя из степени разведанности и изученности и в соответствии с требованиями по достоверности разведочных данных (см. подразд. 1.2.2, 4.2.1, табл. 11). Дополнительно отметим также следующие особенности классификации запасов при их разведке и подсчете.

Если в подсчетном блоке количество скважин менее расчётного, необходимого для классификации запасов по категории С1, то для перевода их в более высокую категорию необходимо пройти дополнительные скважины (сгущение сети, бурение «кустов» сдвоенных или строенных — отрезков линий).

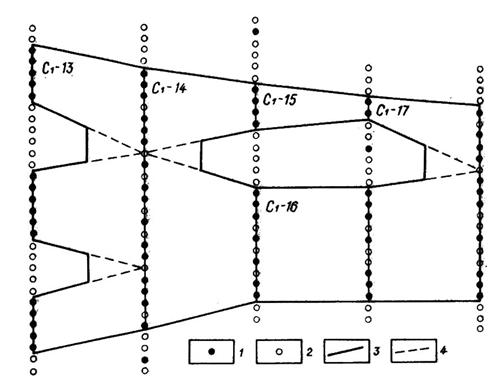

В концевом блоке запасы россыпей 2-3 групп подсчитывают методом экстраполяции по средним параметрам крайней линии (рис. 38). Требование для классификации запасов в концевом блоке то же, что и для межлинейных — число выработок должно соответствовать степени изменчивости россыпи и определяется по формулам математической статистики. При меньшем количестве скважин на линии, а также в том случае, если далее россыпь не разведана, запасы относят к категории С2

Запасы концевого блока, подсчитанные по линии с минимально допустимым содержанием, считаются балансовыми, если блок сопряжен с балансовым контуром и если это не приводит к существенному ухудшению экономических показателей по россыпи.

При оконтуривании и блокировке запасов выделяют:

а) балансовые запасы для открытой и подземной разработки; при этом разделяют россыпь на участки по морфологическим признакам (долина, терраса и др.);

б) забалансовые запасы для открытой и подземной разработки;

в) балансовые запасы для дражной и гидравлической разработки;

г) забалансовые запасы для дражной и гидравлической разработки.

Каждому блоку присваивается номер и категория запасов по определенной индексации (В-5, С1-3, С2-1 и т.д.). Блоки подсчета нумеруются в зависимости от принадлежности их к основным видам учета. Блоки балансовых и забалансовых запасов нумеруются отдельно.

4.2.3. Выявление и ограничение проб с ураганным значением содержания полезного компонента

Резко повышенное содержание полезного компонента в пробе или по выработке, распространение которого на подсчетный блок приводит к необоснованному завышению содержания и запасов этого компонента в подсчетом блоке, а также на отдельном участке или в россыпи в целом, принято называть ураганным содержанием.

Рис.38. Определение длины подвесного блока в сторону неразведанной (А) и разведанной (Б) части россыпи

1 — промышленные скважины; 2 — непромышленные скважины; 3 — контур россыпи.

Появление ураганных проб обусловлено особыми природными свойствами продуктивных отложений: прерывистостью их строения, высокой изменчивостью содержаний полезных минералов и резкой неравномерностью их пространственного размещения. Кроме того, уровень наблюдаемой изменчивости содержаний в ряду отобранных проб зависит от условий геологоразведочных работ, то есть от общего числа проб, их размеров, геометрии и плотности разведочной сети и качества работ.

При плотной разведочной сети и большом количестве рядовых проб ураганные значения содержаний отмечаются не часто, поскольку соотношения между пробами с исключительно высокими содержаниями и пробами с рядовыми содержаниями хорошо аппроксимируются статистическими функциями распределения. При этом доля проб с наиболее высокими содержаниями в случайной выборке примерно соответствует доле песков (по площади) с подобными содержаниями в подсчетном блоке, так как реальные зоны влияния проб охватывают те объемы, на которые распространяются эмпирические данные по пробам. При редкой разведочной сети и, следовательно, малом количестве проб в блоке подсчета, несоответствие между подсчетной и реальной зонами влияния проб особенно существенно сказывается на завышении запасов.

Размеры, форма и ориентировка проб также оказывает непосредственное влияние на наблюдаемую изменчивость содержаний. Увеличивая размеры проб, можно снизить степень изменчивости содержаний до такого предела, при котором ураганные пробы в случайной выборке практически исчезнут. При уменьшении их размеров изменчивость содержаний увеличивается в такой степени, что в ряду ранее нормальных по содержанию проб проявляются ураганные. Именно поэтому отдельные секционные (интервальные) пробы нецелесообразно считать ураганными. Понятие ураганности правомерно относить только к сквозным разведочным пересечениям, опробованным на полную мощность.

Чаще всего при выявлении и ограничении ураганных проб рассматривается и заменяется содержание, а вертикальный запас полезного компонента, что позволяет учесть влияние опробованной мощности. Ограничение ураганных вертикальных запасов не следует проводить формально, оно требует индивидуального подхода и конкретного обоснования для каждого месторождения. Если имеется определенная закономерность в распределении выдающихся содержаний или вертикальных запасов, например, локализации их в обогащенных участках (гнездах) россыпи, которые могут быть оконтурены, то запасы по ним подсчитывают без каких-либо ограничений.

Во избежание необоснованного завышения запасов полезного компонента предложено более 40 способов выявления и замены ураганных значений содержаний или вертикальных запасов [58], однако общепринятого научно-обоснованного способа не разработано. В этой связи следует подчеркнуть, что универсального подхода к решению задачи, без учета геологических особенностей строения месторождений и методики их разведки, не может быть, на это справедливо указывают многие исследователи [29, 37, 58].

Проблема учета ураганных значений возникает, как правило, на стадиях детальной и эксплуатационной разведок месторождения с весьма изменчивым распределением полезных минералов и, главным образом, при определении средних содержаний по отдельным подсчетным блокам, а не по месторождениям в целом.

Таким образом, если рассматривать задачу выявления и ограничения ураганных значений как минимизацию дисперсии содержаний или вертикальных запасов, то она не имеет самостоятельного решения, а представляет собой один из вопросов более общей проблемы распространения исходных данных по пробам на зоны их влияния. Для решения этого вопроса необходимо учитывать не только геологические особенности строения продуктивных отложений, но и геометрию разведочной сети оцениваемого пространства, а также размеры, ориентировку и количество проб. Геологический анализ и методы математической статистики случайных величин не могут обеспечить полного его решения. С этой целью целесообразно использовать математический аппарат теории случайных функций и методы геостатистики. Другой научной основой страховки от завышения или занижения запасов может являться расчет функций экономических потерь. Однако, до тех пор, пока функции экономических потерь не будут выведены применительно к типичным условиям разведки и эксплуатации месторождений, остается проводить страховку с использованием любых волевых приемов, основанных на обобщении практики геологоразведочных работ и удовлетворяющих запросы горнодобывающей промышленности. Именно таким и является способ выявления и ограничения проб с аномально высоким содержанием, применявшийся в практике работы ГКЗ СССР и являющийся несколько видоизмененным методом, предложенным И.Д.Коганом [36]. Хотя этот способ в своем названии имеет термин «проба», он используется только по отношению к пересечениям продуктивных отложений на их полную мощность, то есть к выработкам, а не к отдельным секционным пробам, характеризующимся высоким содержанием.

Согласно этому способу, нижним пределом ураганного вертикального запаса по разведочному пересечению (выработке) является такое, которое завышает запас по блоку более чем на 10%. Выявление ураганных пересечений проводится по группе выработок, количество которых должно равняться 25-30, находящихся в одной, двух или трех соседних подсчетных линиях (блоках). Ураганные пересечения ограничиваются путем придания им значения вертикального запаса, равного 10-20% от суммы вертикальных запасов по группе анализируемых выработок.

Практически выявление и ограничение проб с выдающимися значениями проводится в определенной последовательности. Первоначально на основе анализа характера распределения полезных минералов необходимо убедиться, что отсутствуют пространственные закономерности в размещении выдающихся проб. Например, их приуроченности к определенным литологическим разностям пород или к четко выраженным обогащенным струям. При наличии таких участков они должны быть выделены в самостоятельные блоки, и подсчет запасов по ним может проводиться и без ограничения вертикальных запасов.

Во всех других случаях россыпь по простиранию разделяется на участки, объединяющие подсчетные блоки таким образом, чтобы в каждом из них количество разведочных выработок равнялось 25-30. По каждому участку подсчитывается сумма вертикальных запасов и от нее берется 10-20% — уровень, который и принимается в качестве меры для выявления и ограничения разведочных пересечений с аномально высоким вертикальным запасом. Ограничение влияния отдельной выработки означает, что максимально допустимый вертикальный запас по выработке не должен превышать этот уровень. Значение этого уровня сравнивается с фактическими значениями вертикальных запасов по каждому разведочному пересечению. Если фактический вертикальный запас по разведочной выработке превышает этот уровень, то он заменяется максимально допустимым значением.

Согласно утвердившейся практике, уменьшение запасов в блоке, подсчитанных после выявления и ограничения проб с аномально высоким вертикальным запасом, должно находиться примерно на уровне 10% от суммы первоначально подсчитанных запасов. С целью выбора оптимального уровня целесообразно проводить ограничение по трем вариантам различных уровней, равных 10, 15 и 20% суммы вертикальных запасов.

Предлагаемые критерии для выявления и ограничения ураганных проб во многом условны. Поэтому при рассмотрении вопроса об оптимальном значении ограничивающего уровня не следует подходить к нему слишком формально и при незначительном (до 5%) превышении верхней допустимой границы ограничение проводить не следует.

Рассмотрим два примера, где взяты два сопряженных блока между линиями 30-32-34.

| Номер |

Верти каль- ный запас г/м2 |

Номер |

Верти каль- ный запас г/м2 |

Номер |

Верти каль- ный запас г/м2 | |||

| линии | выработ-ки | линии | выработ-ки | линии |

Выра- ботки | |||

| 30 | 2 | 8,21 | 32 | 22 | 17,44 | 32 | 54 | 0,09 |

| 4 | 4,40 | 24 | 2,98 | 56 | 16,00 | |||

| 6 | 2,90 | 26 | 10,84 | 85 | 510,92 | |||

| 8 | 1,10 | 28 | 0,14 | 60 | 53,28 | |||

| 10 | 36,54 | 30 | 3,01 | 62 | 160,95 | |||

| 12 | 4,21 | 32 | 6,36 | 64 | 1,93 | |||

| 14 | 5,34 | 34 | 21,96 | 66 | 0,84 | |||

| 16 | 2,92 | 36 | 1,54 | 68 | 27,78 | |||

| 18 | 25,42 | 38 | 2,77 | 70 | 78,62 | |||

| 20 | 88,02 | 40 | 3,79 | 72 | 3,73 | |||

| 22 | 6,10 | 42 | 5,15 | Сумма | 42 | 1480,40 | ||

| 24 | 104,99 | 44 | 2,54 | |||||

| 26 | 0,73 | 46 | 2,26 | |||||

| 28 | 4,21 | 48 | 158,64 | |||||

| 30 | 7,38 | 50 | 19,60 | |||||

| 32 | 5,58 | 50 | 34,00 | |||||

В блоке между линиями 30-32 10% от суммы вертикальных запасов по 42 выработкам составляет 148,04 г/м2, 15% - 222,06, 20% - 296,08. Соответственно уменьшение запасов по этим вариантам ограничения составит: 26,0, 19,5 и 14,5%, то есть наиболее приемлемым ограничением является третий вариант. Поэтому в приведенной выборке вертикальный запас по выработке 58 линии 32 ураганный и подлежит замене на 296,08 г/м2 .

По блоку между линиями 32-34 10% от суммы вертикальных запасов по 51 выработке составляет 258,80 г/м2, 15% — 388,19,20% — 517,6. По первому и второму вариантам ограничения запасы уменьшаются соответственно на 17 и 7%, а по третьему — уменьшения запасов не произойдет, так как при величине ограничения 517,6 г/м2 выработок с превышающими значениями вертикальных запасов не наблюдается. Поэтому, принимается второй вариант, по которому ураганными считаются: выработки 58 по линии 32 и 68 по линии 34 и ограничиваются они в этом блоке до величины 388,19 г/м2.

| омер |

Верти каль- ный запас г/м2 |

Номер |

Верти каль- ный запас г/м2 |

Номер |

Верти каль- ный запас г/м2 | |||

| линии | выработ-ки | линии | выработ-ки | линии |

Выра- ботки | |||

| 32 | 22 | 17,44 | 32 | 56 | 16,00 | 34 | 44 | 74,30 |

| 24 | 2,98 | 58 | 510,92 | 46 | 10,56 | |||

| 26 | 70,84 | 60 | 53,28 | 48 | 2,08 | |||

| 28 | 0,14 | 62 | 160,95 | 50 | 23,98 | |||

| 30 | 3,01 | 64 | 1,93 | 52 | 11,71 | |||

| 32 | 6,36 | 66 | 0,84 | 54 | 1,96 | |||

| 34 | 21,96 | 68 | 27,78 | 56 | 59,00 | |||

| 36 | 1,54 | 70 | 78,62 | 58 | 104,30 | |||

| 38 | 2,77 | 72 | 3,73 | 60 | 2,24 | |||

| 40 | 3,79 | 34 | 28 | 5,43 | 62 | 12,91 | ||

| 42 | 5,15 | 30 | 164,59 | 64 | пс | |||

| 44 | 2,54 | 32 | 38,96 | 66 | 2,70 | |||

| 46 | 2,26 | 34 | 12,44 | 68 | 445,72 | |||

| 48 | 158,64 | 36 | 43,84 | 70 | 31,18 | |||

| 50 | 19,60 | 38 | 13,48 | 72 | 85,12 | |||

| 52 | зн | 40 | 196,42 | 74 | 62,10 | |||

| 54 | 0,09 | 42 | 5,54 | 76 | 4,24 | |||

| Сумма | 51 | 2587,96 | ||||||

На примере разведочных данных по линиям 30, 32 и 34, составляющих два сопряженных блока, в Приложении 5 показан также способ выявления и ограничения ураганных значений вертикальных запасов с использованием геометростатистической модели, учитывающей характер распределения концентраций полезных компонентов в локальных участках россыпи [51]. В отличие от способа ГКЗ СССР, в котором выявление и ограничение ураганных значений производится в целом по блоку и волевым порядком, при использовании геометростатистической модели, эта операция осуществляется методом статистической автокорреляции закономерных (регулярных) составляющих на каждой разведочной линии. При этом многократное ускорение расчетов для геометростатистических построений достигается с помощью программируемых микрокалькуляторов типа БЗ-34, МК-54 или МК-56 и специальных программ — «Автокорреляция» и «Эллипс» (см. Приложение 5). Как видно из геометростатистических построений (рис. 39,40), задача по выявлению и ограничению ураганных значений имеет вполне определенное аналитическое решение. Так, если сравнить результаты по двум рассмотренным способам, то в первом случае, например, для блока между линиями 30-32 выявляются три ураганных значения по линии 32 и ограничиваются пределом в 10% от суммы вертикальных запасов (148,04 г/м2); во втором случае с помощью эллипса рассеяния выявляется ураганное значение в одной точке линии 32 (510,92 г/м2), которое заменяется, средним из четырех значений регулярной составляющей (163,3 г/м2). Во втором случае определяется вполне конкретный предел для выявления и ограничения ураганных значений (в данном случае - это 11 % от суммы вертикальных запасов в блоке), исходя из закономерности распределения концентраций металла на разведочной линии. Следует отметить, что для практического решения задачи с помощью геометростатистической модели на разведочной линии необходимо иметь не менее 15 исходных значений.

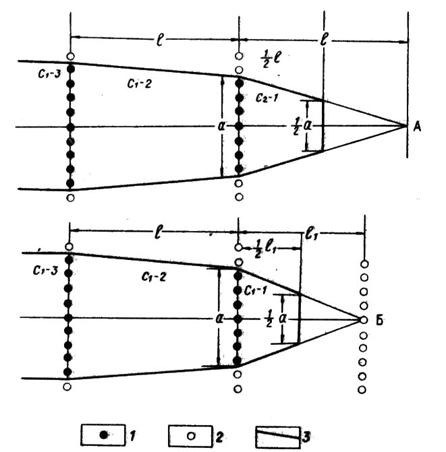

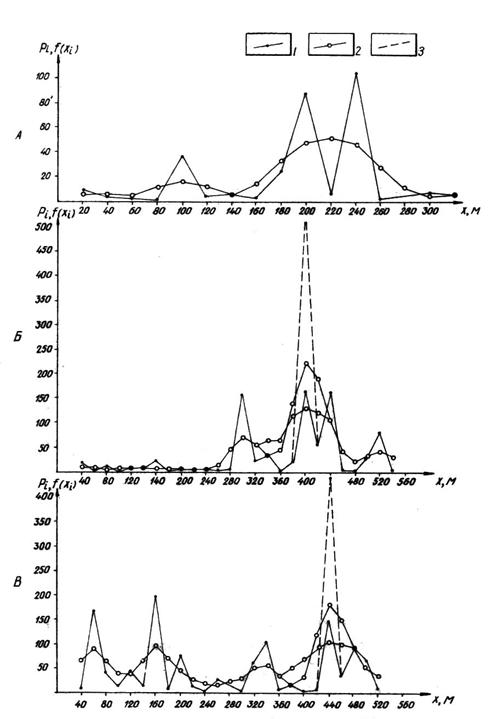

Рис.39. Изменение значений вертикального запаса по профилю:

1 — исходные данные Рi; 2 — выравненные значения f (хi); 3 — участок влияния «ураганного» значения на изменение Pi и f (xi)

А - линия 30; Б — линия 32; В — линия 34.

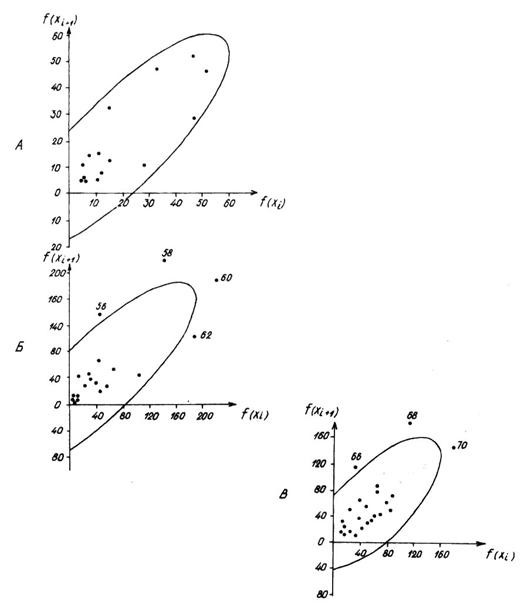

Рис. 40. Графики и автокорреляционного поля и эллипса рассеяния: А – линия 30; Б – линия 32; В – линия 34; 118,19,20,21,22 – точки находящиеся за пределами эллипса.

4.2.4 Подсчет запасов в россыпях, затронутых разработкой

На месторождениях, где проводились или проводятся эксплуатационные работы, имеются участки:

а) целики, в том числе перекрытые отвалами;

б) участки, с недоработанными песками или незачищенным плотиком;

в) отвалы торфов, хвостов промывки и иногда непромытых песков.

При повторной разведке и подсчете запасов таких месторождений

необходимо иметь планы горных работ с нанесенными контурами разработки, отвалами торфов, а также галечными, эфельными и галеэфельными отвалами.

В тех случаях, когда россыпь была более или менее равномерно отработана на всем протяжении, после повторной разведки подсчет запасов проводится чаще всего так же, как и по новым россыпям.

Если россыпь подвергалась выборочной разработке и по сохранившимся данным можно выделить целики, то подсчет оставшихся запасов необходимо проводить по целикам и отвалам отдельно, используя для этого данные прежних разведочных работ, эксплуатационного опробования, отчетные данные об эксплуатационных и технологических потерях и данные специальных разведочных работ по опробованию целиков и отвалов, проведенных в связи с пересчетом запасов.

При этом запасы в целиках, разобщенные отработанными участками, могут подсчитываться и отдельно, и объединятся в один блок в зависимости от размеров участков разработки и остаточных целиков, а также от предполагаемых способов повторной разработки. Техногенные запасы отвального комплекса подсчитывают отдельно на основании данных маркшейдерского обмера, отчетных данных по технологическим и эксплуатационным потерям, а также с учетом специального заверенного опробования отвалов.

Если в прошлом россыпь отработана менее чем на 30% по площади, то оставшиеся запасы определяются по разведочным выработкам, характеризующим незатронутую разработкой площадь. Оставшиеся запасы оцениваются с учетом коэффициентов намыва, основанных на надежных эксплуатационных данных и качественных материалах по геологическому обслуживанию горных работ.

В зависимости от предполагаемых способов повторной разработки отметим основные особенности подсчета запасов в россыпях, затронутых разработкой.

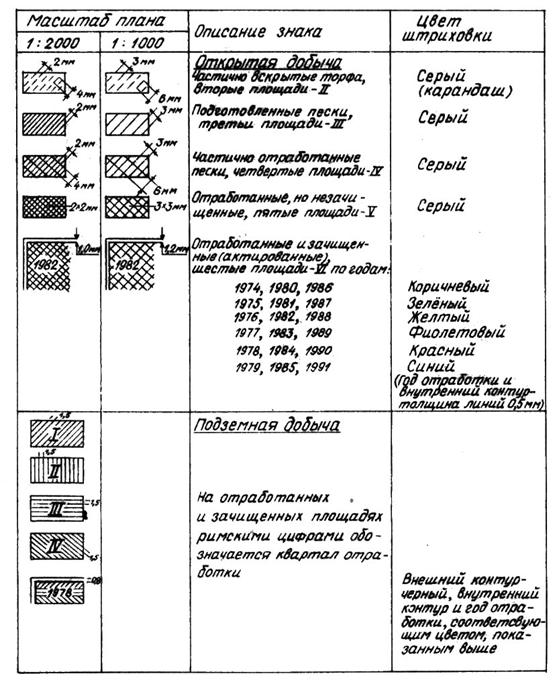

Подсчет запасов для открытой разработки. Общие принципы подсчета, способы и приемы вычислений остаются те же, что и для россыпей, не затронутых разработкой. В зависимости от степени отработанности запасы в россыпи дифференцируют по категории площадей (табл. 28, рис. 41).

Запасы на площадях, затронутых эксплуатацией, оконтуривают и подсчитывают по данным опробования эксплуатационных и разведочных выработок. В блок подсчета при надежных данных опробования могут быть объединены I-V категории площадей, а при узких отработанных участках (ширина менее

Средние данные для подсчета запасов россыпи рассчитывают по следующей схеме.

Для открытых работ:

- по площадям I, II, III (иногда IV) категорий выписывают данные разведочных выработок и проб эксплуатационного опробования и вычисляют средние параметры подсчета;

- средние мощности песков и средние содержания металла рассчитывают для каждой категории площади;

- рассчитывают запасы песков и металла по каждой категории площади;

- остаточную мощность торфов на площадях II категории определяют как разность первоначальных мощностей по данным разведочных выработок и вскрытых торфов по маркшейдерскому замеру; остаточную мощность торфов для III площадей («рубашку») определяют по результатам эксплуатационного опробования;

- средние параметры подсчета, а также запасы песков и металла на площадях категории IV и V определяют по данным эксплуатационного опробования.

Для подземных работ:

Рис.41. Условные обозначения к планам горных работ

- средние параметры подсчета, запасы песков и металла определяют раздельно для площадей I, III, IV и V категорий;

- для площадей I категории расчеты выполняют по разведочным выработкам на геологическую мощность песков;

- для площадей III категории (для выгруженных песков) расчеты проводят по данным эксплуатационного опробования (бороздового и валового), учитывая также данные разведочных выработок;

- для площадей IV и V категорий расчеты ведут по результатам эксплуатационного опробования (лункового и бороздового);

- при частичной отработке блока запасы для целиковой части определяют по разведочным выработкам и прилегающим пробам эксплуатационного опробования.

Таблица 28

Классификация площадей по степени отработанности

| Категория площади | Открытие работы | Подземные работы |

| I | Целики | Целики, в том числе предохранительные целики и ботовые прирезки |

| II | Площади с частично вскрытыми торфами | |

| III | Площади с подготовительными песками | Выгруженные песка |

| IV | Площади с недоработанными песками (оставшаяся мощность песков более |

Площади с незачищенной почвой и недоработанной кровлей |

| V | Площади с незначительными песками (оставшаяся мощность песков менее |

Площади с незачищенными песками в почве |

| VI | Площади, отработанные и зачищенные (сактированные) | Площади, отработанные и зачищенные (сактированные) |

На недоработанных площадях с остаточной мощностью пласта запасы, подсчитанные по данным эксплуатационного опробования (бороздам, копушам, лункам), классифицируются по категории С1. При отсутствии данных эксплуатационного опробования запасы подсчитывают по разведочным выработкам (с учетом соответствующих интервалов опробования), во влиянии которых находятся недоработанные площади, при этом запасы классифицируют по категории С2.

Запасы металла в торфовых, галечных и эфельных отвалах учитывают как запасы для сплошной добычи. При оценке отвалов особо учитывают следующие факторы: способ разработки месторождения, типы обогатительных установок, результаты вторичной переработки отвалов, состав рыхлых отложений, крупность металла в отработанной россыпи, характер его распределения.

При подсчете параметров россыпи на площадях с навалами торфов и гале-эфелей объемы целиковых торфов суммируют с навалами. Запасы для сплошной разработки подсчитывают на всю толщу рыхлых отложений (горную массу) до подошвы продуктивного пласта.

Подсчет запасов для дражной разработки. Драгами разрабатывают техногенные россыпи с запасами горной массы и средним содержанием металла, обеспечивающими амортизационный срок работы драги и рентабельность разработки запасов.

Разведка и доразведка запасов техногенных россыпей, предназначенных для дражной разработки, очень эффективна дражными разведочными ходами [10]. Дражные ходы ориентируются вкрест простирания на всю ширину предполагаемой россыпи. Подсчет запасов производится по данным валовых проб, которыми являются объемы песков, переработанные драгой. При этом в подсчет принимают суточный (или трех-пятисуточный) фактический объем переработанной горной массы и соответствующий добытый металл с последующим вводом всех параметров россыпи (выемочной мощности, среднего содержания на горную массу и среднего содержания на драгируемую горную массу). Запасы подсчитываются на всю толщу рыхлых отложений (горную массу) и отдельно на драгируемую горную массу с учетом вскрыши торфов. При определении параметров россыпи из фактической выемочной мощности вычитают величину зачистки плотика (0,1-

При невозможности разведки техногенной россыпи дражными ходами запасы подсчитывают раздельно по целиковым площадям, площадям, затронутым эксплуатацией, по отвальным образованиям с учетом повторной или эксплуатационной разведки. Запасы по блоку суммируются. Определение средних параметров проводят общепринятым способом с последующим пересчетом средних данных на глубину выемки. Размеры блоков подсчета соответствуют объемам производительности драги.

При подсчете запасов по дражному полигону допускается включение в подсчет отвалов, находящихся за контуром полигона, если по результатам их опробования получены средние содержания, отвечающие не только лимитам дражной добычи, но и оправдывающие расходы на транспортировку отвалов к драге (сталкивание их в дражные котлованы).

4.2.5. Подсчет запасов в комплексных россыпях

Комплексными называются россыпи, содержащие помимо основного полезного компонента другие полезные ископаемые и компоненты, которые могут быть рентабельно извлечены при разработке россыпи.