Глава XVI. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МНОГОЛЕТНЕЙ МЕРЗЛОТЫ

Площадь распространения многолетнемерзлых пород составляет около 50% территории СССР. На этой обширной территории в зависимости от площадного соотношения мерзлых и талых горных пород выделяют области: 1) преимущественно сплошного распространения мерзлых пород, 2) прерывистого распространения мерзлых пород, где они в различной степени пронизаны таликами, 3) островного распространения мерзлых пород, где они встречаются в виде островов среди талых пород. Мощность многолетнемерзлых пород, в общем, увеличивается с юга на север от единиц до сотен метров (до 600—700 м). Максимальная мощность мерзлых пород, равная

В распределении мерзлых пород по площади и в разрезе имеют значение климат, географическое положение района, его геологическая история, высотное положение, тектоника, наличие или отсутствие скоплений поверхностных и подземных вод и другие факторы. В целом степень прерывистости многолетней мерзлоты подчиняется широтной зональности, на которую накладывается вертикальная поясность, и увеличивается в направлении с севера на юг. Эта общая закономерность нарушается главным образом в горно-складчатых областях, характеризующихся контрастными дифференцированными новейшими движениями земной коры, и в меньшей мере в геологических структурах платформенного типа. В этой связи горно-складчатые регионы области многолетней мерзлоты обладают более значительными запасами и ресурсами подземных вод, чем геологические структуры платформенного типа, где условия взаимосвязи поверхностных и подземных вод существенно затруднены.

Наличие в верхней зоне литосферы промороженных горных пород и подземных вод предопределяет специфические условия формирования, распространения, питания и режима подземных вод, а также своеобразие ее инженерно-геологических условий. Влияние многолетнего промерзания земной коры на подземные воды выражается в исключении значительной части водных ресурсов из активного круговорота природных вод, изменении емкости гидрогеологических структур и пространственной сферы движения подземных вод, ухудшении условий питания подземных вод и локализации зон их питания и разгрузки, в изменении гидравлического характера и свойств подземных вод (особенно надмерзлотных), в своеобразии режима их уровня, температуры, качества и расходов и т. д.

В свою очередь и подземные воды активно воздействуют на толщи мерзлых пород, передавая им аккумулированное ими тепло и в значительной мере определяя условия пространственного их распределения и их инженерно-геологические свойства.

Указанные особенности гидрогеологических условий и их проявления необходимо учитывать при проведении гидрогеологических исследований и изысканий для обоснования проектов строительства различных инженерных сооружений, при изучении и освоении месторождений подземных вод и решении других народнохозяйственных задач. Общие принципы и методика проведения гидрогеологических исследований остаются неизменными и аналогичными изложенным в предыдущих главах учебника. Необходимо лишь учитывать некоторые специфические особенности осуществления отдельных видов исследований, предопределяемые своеобразием мерзлотно-гидрогеологических условий (2,3,5,6).

§ 1. Основные задачи и особенности гидрогеологических исследований в области распространения многолетней мерзлоты

Одной из основных особенностей гидрогеологических исследований в области развития многолетнемерзлых пород является необходимость изучения и учета геокриологических условий. При этом важно в гораздо большей степени, чем в обычных условиях, учитывать фактор времени и температурный режим горных пород и подземных вод.

К числу основных задач геокриологических исследований относятся: определение мощности и изучение динамики сезонноталого и сезонномерзлого слоев, выявление степени прерывистости по площади и глубине толщ многолетнемерзлых горных пород и их мощности, изучение температурного поля и режима мерзлых и талых горных пород, установление общих и частных закономерностей развития многолетнемерзлых толщ, изучение типа и характера криогенных явлений, связанных с подземными водами, выявление особенностей влияния многолетней мерзлоты на условия распространения, режима, практического использования и регулирования подземных вод.

Необходимость и степень детальности изучения указанных основных характеристик зоны многолетнемерзлых пород определяются целенаправленностью выполняемых гидрогеологических исследований и характером решаемых народнохозяйственных задач.

В частности, сведения о мощности, составе и динамике сезонноталого слоя необходимы при исследовании надмерзлотных водоносных горизонтов, изучение режима и водообильности которых крайне необходимо в инженерно-строительных, целях, для обеспечения устойчивости и нормальной эксплуатации линейных сооружений, промышленных и гражданских зданий и т. п. Данные о мощности и динамике сезонномерзлого слоя важны при изучении гидрогеологических условий таликов, особенно распространенных в долинах рек и нередко являющихся единственным источником водоснабжения в таких районах.

Изучение степени прерывистости многолетнемерзлых пород в плане и по глубине необходимо для выяснения условий питания и оценки перспектив использования, глубоко залегающих межмерзлотных и подмерзлотных водоносных горизонтов, выявления особенностей формирования температурного режима, химического и газового состава подземных вод в различных гидрогеологических структурах, оценки возможности и условий их искусственного пополнения и решения многих других практических задач.

Для гидрогеологических целей наибольший интерес представляет изучение таликов, развитие которых обусловлено взаимодействием подземных вод и мерзлых толщ пород. Талики развиты во всех регионах области многолетнемерзлых пород, и именно они характеризуют в основном степень прерывистости мерзлых толщ. Изучение их очень важно, так как именно они служат областями питания и разгрузки подземных вод.

Изучение характера изменения мощности многолетнемерзлых пород в региональном плане крайне необходимо для познания специфики гидрогеологических условий. С этой же целью выявляются характер и мощности водоносных горизонтов и комплексов, подвергающихся промерзанию. Сопоставление мощностей мерзлых толщ и зон развития пресных вод и коры выветривания дает возможность судить о наличии в изучаемом районе горизонтов подмерзлотных подземных вод, пригодных для народнохозяйственного использования.

Определение мощности мерзлой толщи необходимо и для подсчета ресурсов подземных вод, так как в процессе промерзания верхних водоносных горизонтов существенно изменяется объем гидрогеологических структур и т. д. Таким образом, геокриологические наблюдения необходимо проводить как при региональных гидрогеологических исследованиях (6 процессе комплексных съемочных работ), так и при специальных изысканиях, связанных с выполнением конкретных народнохозяйственных задач.

Съемочные работы. Общие принципы и методы проведения гидрогеологической съемки достаточно детально изложены в гл. II, а специфика ее осуществления в области распространения многолетней мерзлоты — в методических руководствах (3—6).

Прежде всего, следует отметить, что в составе гидрогеологической съемки на площадях развития многолетней мерзлоты преобладают геокриологические исследования, а сама съемка является, по существу, комплексной мерзлотно-гидрогеологической, призванной обеспечить изучение закономерностей пространственного распространения сезонной и многолетней мерзлоты и всестороннюю оценку ее влияния на гидрогеологические и инженерно-геологические условия изучаемой территории и особенности ее народнохозяйственного освоения и использования.

Необходимость и важность изучения мерзлотных условий территории и особенностей характера их проявления во времени предопределяют целесообразность поэтапного проведения съемочных работ.

На первом этапе исследований обычно выявляются общие закономерности распространения многолетней мерзлоты (ее сплошность, мощность, характер, закономерности поведения и т. д.), картируются все виды криогенных образований и водопроявлений, намечаются участки для заложения в дальнейшем скважин и шурфов, проведения геофизических и других видов исследований.

На втором этапе детализируются вопросы пространственного распространения многолетней мерзлоты, ее температурного режима, особенностей взаимосвязи подземных и поверхностных вод, взаимодействия талых, сезонномерзлых и многолетнемерзлых пород, криогенных проявлений и т. д.

На третьем этапе съемочных работ выполняются повторные маршрутные обследования и наблюдения (обычно на наиболее важных, характерных или типовых участках и объектах), осуществляются наблюдения за режимом подземных вод и многолетней мерзлоты, изучаются отдельные крупные наледи, гидролакколиты, источники и другие объекты и т. д.

Важным моментом съемочных работ в области распространения многолетней мерзлоты является выбор времени для проведения полевых исследований. Следует учитывать, что наиболее четко естественные выходы подземных вод (особенно глубокого залегания) проявляются в конце зимы и в самом начале весны (до начала снеготаяния), когда поверхностные и надмерзлотные воды, маскирующие и перекрывающие эти выходы, максимально промерзают. Поэтому изучение выходов подмерзлотных подземных вод в зимнее и весеннее время дает наиболее достоверную информацию об их свойствах, ресурсах и химическом составе. Указанный период времени, наступающий обычно в феврале и заканчивающийся в апреле, принято называть критическим, и именно этот период следует использовать для изучения и картирования непромерзающих источников подмерзлотных вод и образованных ими наледей, а также для повторных обследований. В более ранний период надмерзлотные воды нередко приобретают временный криогенный напор, вызванный промерзанием их верхней части, и их выходы ошибочно могут быть приняты за выходы подмерзлотных вод.

Важно также отметить, что сезонные колебания дебита, напора, температуры и химического состава воды источников в области распространения многолетнемерзлых пород часто бывают существенно более контрастными, чем у источников вне этой области. Поэтому здесь желательны систематические круглогодичные гидрогеологические наблюдения за их режимом. В крайнем случае, наблюдения должны проводиться зимой (в период наибольшего промерзания) и осенью (в период наибольшего протаивания). Для определения возможности использования вод источника для водоснабжения обязательны круглогодичные наблюдения.

Важной особенностью изучения подземных вод области многолетней мерзлоты является необходимость более детального исследования их температурного режима, так как изменение температуры здесь может привести не только к изменению качества подземных вод, но и к изменению их фазового состояния, объема и условий их эксплуатации. Поэтому в данной области следует проводить наблюдения за действующими источниками и водозаборами, режимом и условиями их эксплуатации (особенно в периоды наибольшего промерзания и оттаивания пород) и т. д.

Существенную информацию о гидрогеологических условиях района исследований дает изучение наледей, таликов, режима поверхностных водотоков, мерзлотных бугров, гидролакколитов, провальных форм, заболоченных участков и других специфических проявлений и объектов. Интерпретация материалов такого изучения позволяет выявлять и уточнять закономерности распространения и режима подземных вод, условия их питания и разгрузки, а также (что очень существенно) перспективы их народнохозяйственного использования.

В частности, наледи подземных вод фиксируют выходы их на поверхность (источники) и являются показателем водообилия данного района (особенно в горных областях). Наиболее крупные наледи обычно фиксируются в зонах тектонических нарушений или контактов пород различного возраста и состава. Дебиты источников, образующих наледи, изменяются от нескольких литров в секунду на юге области распространения многолетней мерзлоты до сотен и даже тысяч литров в секунду в северо-восточных районах страны. Исследование динамики роста наледей может использоваться для количественной оценки дебитов питающих их источников (на основе проведения крупномасштабной топографической съемки и другими способами).

Талики на площади многолетнемерзлых пород являются областями питания или разгрузки подземных вод, а отдельные их типы (подрусловые) могут служить наиболее надежными источниками водоснабжения. В этой связи выявление таликов, их оконтуривание и оценка водоносности представляется важной и сложной задачей гидрогеологических исследований. Для этих целей применяются методы дешифрирования аэрофотоснимков (по микрорельефу, растительности и другим признакам), геофизические методы (электропрофилирование, электрозондирование, сейсморазведка и микросейсморазведка), изучение режима температуры и химического состава поверхностных водотоков, наземная гидрогеологическая съемка (особенно в критический период и период максимального оттаивания), проходка разведочных выработок.

Изучение режима уровней, температуры и химического состава вод поверхностных водоемов и водотоков, характера их ледяного покрова и образующихся наледей способствует выявлению таликов, условий взаимосвязи поверхностных и подземных вод и решению других гидрогеологических задач. Указанные виды исследований в районах водотоков дополняются бурением по поперечным створам разведочных скважин и проведением геофизических работ (электропрофилирование и электрозондирование).

Существенное повышение эффективности мерзлотно-гидрогеологической съемки достигается за счет широкого применения аэрометодов (3, 6). Изучение особенностей состава, свойств и закономерностей распространения мерзлых толщ, особенностей геокриологической и гидрогеологической обстановки и решение некоторых других задач мерзлотно-гидрогеологических исследований осуществляется на основе дешифрирования аэрофотоматериалов с использованием косвенных признаков проявления мерзлотно-гидрогеологических факторов (микрорельеф, наледи, полыньи, источники, заболоченность, геоботанические индикаторы, геоморфологические и другие показатели) и непосредственных аэровизуальных наблюдений.

Материалы аэровизуальных наблюдений, дешифрирование аэрофотоснимков и их проверки, выполняемые для ключевых участков, служат основой для построения мерзлотно-гидрогеологических карт для всей изучаемой территории. На многих площадях при этом обеспечивается получение достаточно полной и достоверной информации о литологических особенностях района и общих чертах его геокриологической и гидрогеологической обстановки (3, 6). На выделенных ключевых участках обычно изучаются: 1) литологические особенности и температурный режим деятельного слоя и слоя годовых колебаний температуры; 2) мощность и условия распространения мерзлой зоны на площади и в разрезе; 3) тенденция развития мерзлоты во времени; 4) геолого-литологическое строение, криогенные условия и значения температур мерзлых пород; 5) криогенные образования; 6) закономерности распространения и мощности таликов, условия их возникновения и динамики развития; 7) над-, меж- и подмерзлотные воды и их взаимосвязь; 8) мерзлотно-гидрогеологическая зональность; 9) достоверность и эффективность используемых при дешифрировании аэрофотоматериалов признаков и показателей. Выполняемые исследования' обеспечивают обоснованную экстраполяцию выявленных закономерностей и особенностей мерзлотно-гидрогеологических условий на всю площадь типовых районов и участков. Для обеспечения контроля и повышения достоверности получаемой информации аэровизуальные наблюдения и аэрофотосъемки проводят в наиболее характерные для изучаемого района периоды времени и практикуют их повторность.

Высокая эффективность аэрофотосъемок и аэровизуальных наблюдений при гидрогеологических исследованиях в области распространения многолетней мерзлоты и, особенно в труднодоступных высокогорных районах подтверждена многолетним опытом проведения исследований на обширных площадях многих арктических районов, а также на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали (1, 2, 6).

Наблюдения за режимом подземных вод и температурным режимом горных пород. Такие наблюдения являются важнейшей составной частью выполняемых мерзлотно-гидрогеологических исследований. Они необходимы при решении самых разнообразных инженерно-гидрогеологических задач (при водно-тепловых мелиорациях земель, водоснабжении, различных видах строительства и т. д.).

В результате выполняемых исследований изучается температурное поле горных пород и его динамика по сезонам года на участках с разнообразными природными условиями: 1) исследуют величину и закономерности распределения температуры в плане и по глубине; 2) мощность зоной колебаний температуры; 3) величину и: характер изменения геотермического градиента, и другие показатели.

Наиболее надежные данные о режиме температуры мерзлых, пород получают на основе замеров температуры в специально оборудованных термометрических скважинах при условиях, исключающих нарушение естественного теплового поля многолетнемерзлых и сезоннооттаивающих пород.

Наблюдения за режимом подземных вод ведутся по сети наблюдательных пунктов, включающей наблюдательные скважины типовых участков, источники, поверхностные водотоки, действующие: водозаборные и дренажные сооружения. Они по возможности должны быть систематическими, круглогодичными и выполняться в комплексе с климатическими и гидрогеологическими наблюдениями. Общие принципы осуществления этих наблюдений остаются: аналогичными изложенным в гл. V.

Специфика наблюдений за режимом подземных вод в области распространения многолетнемерзлых пород определяется возможностью замерзания воды в скважинах. Замерзание воды в скважинах предотвращают заполнением стволов наблюдательных скважин соляркой или рассолом (см. рис. 40), периодическим прогревом паром, горячей водой, электронагревательными приборами, прокачкой скважин и т. д.

При изучении режима источников необходимо учитывать следующие особенности: а) образование наледи, на которую расходуется часть или даже полностью вода источника; б) непостоянство условий выхода и расхода воды в течение года; в) миграцию струи воды источника по склону местного понижения или по площади наледи; г) некоторое увеличение дебита источника в весеннее время за счет таяния наледи; д) изменение минерализации и состава подземных вод в связи с частичной, их кристаллизацией при движении в теле наледи; е) неоднородность и изменчивость во времени минерализации и химического состава льда, как по площади, так и в вертикальном разрезе, связанных с концентрированием и дифференциацией компонентов общей минерализации в процессе замерзания воды, растекающейся по поверхности наледи; ж) динамичность системы талик — мерзлая порода, обусловленная значением конвективного теплопотока источника и температурой мерзлых и талых пород и ее изменением под воздействием климатических условий (4).

Для выявления роли каждого из перечисленных и других природных факторов на режим подземных вод проводится комплекс исследований, включающих соответствующие наблюдения в скважинах, пройденных на площади талика и на прилегающих мерзлых породах, на участке выхода источника, вблизи русла или речной поймы, гидрометрические замеры расходов воды выше и ниже источника, систематические наблюдения за границами наледи путем проведения через 10—20 сут ледяных съемок, промерзанием и оттаиванием водоносного талика и каналов в теле наледи, замерзанием воды на поверхности наледи, вызывающим изменение не только ее (воды) минерализации и состава, но также химического состава самой наледи. Поэтому необходимо обращать особое внимание на методику отбора проб воды и льда на химические анализы. Наиболее достоверны осредненные данные по нескольким пробам воды или льда, отобранным на разном удалении от излияния воды на поверхность наледного тела.

Геофизические исследования. На практике наиболее часто с применением геофизических методов решаются задачи картирования мерзлых пород, установления границ мерзлых толщ в вертикальном разрезе и изучении литологических особенностей мерзлых толщ.

Значительное различие мерзлых и талых горных пород по удельному сопротивлению, зависимость удельного сопротивления мерзлых пород от их литологических особенностей и криогенного строения позволяют решать перечисленные задачи методами электроразведки. Так, методом электропрофилирования выявляются и оконтуриваются талики среди толщ мерзлых горных пород, а также острова мерзлых пород на площади талых пород, обнаруживаются перелеты и новообразования мерзлых парод, формирующиеся в пределах термокарстовых форм, речных островов и т. п., картируются повторно-жильные льды и подземные льдообразования иного генезиса, толщи мерзлых горных пород различных литологических особенностей и криогенного строения, устанавливаются глубины залегания верхней границы мерзлой зоны. Результаты электропрофилирования контролируют методом ВЭЗ.

Электропрофилирование, равно как и исследования, другими геофизическими методами, всегда должно предшествовать бурению скважин. Такая последовательность работ позволяет в значительной мере сокращать объем бурения, а, следовательно, и более экономично решать поставленные задачи.

Метод вертикального электрического зондирования применяется для определения положения верхней и нижней границ мерзлой зоны с установлением при этом мощности замкнутых и сквозных таликов, выявлением и оценкой мощности межмерзлотных таликов и определением толщины деятельного слоя, выяснения литологических особенностей мерзлых рыхлых отложений по значению удельного электрического сопротивления и другим признакам, мощности льдистого горизонта мерзлых рыхлых отложений среди общей толщи рыхлых пород.

Некоторые мерзлотно-гидрогеологические задачи успешно решаются другими геофизическими методами. Например, методы сейсморазведки позволяют установить толщину деятельного слоя, мощность многолетнемерзлых пород и реже нижнюю границу мерзлой зоны. Методами скважинной геофизики (см. гл. VIII, § 1) можно определять (или уточнять) положение границ мерзлых и талых пород, особенности геолого-литологического строения, распределение льдистости, влажности и другие показатели мерзлых горных пород.

При решении задач различного содержания материалы геофизических исследований должны быть тщательно увязаны с результатами мерзлотно-гидрогеологической съемки.

§ 2. Особенности разведки и эксплуатации месторождений подземных вод в области многолетней мерзлоты

Месторождения подземных вод области многолетней мерзлоты характеризуются своеобразными условиями их распространения, режима литания и разгрузки. Это своеобразие, как уже отмечалось выше, предопределяется наличием в разрезе месторождений подземных вод многолетнемерзлых пород я воды и спецификой их влияния на гидрогеологические условия месторождений, режим и ресурсы подземных вод, условия их разведки и эксплуатации. Ниже кратко (рассмотрены некоторые особенности разведки и эксплуатации месторождений подземных вод области многолетней мерзлоты применительно к решению задач водоснабжения. Однако многие из них, особенно касающиеся специфики проведения отдельных видов работ и исследований, применимы и при изысканиях для решения других (народнохозяйственных задач.

Среди месторождений подземных вод области распространения многолетней мерзлоты (как отдельного своеобразного типа) выделяют следующие подтипы месторождений (5): 1) грунтовых надмерзлотных вод рыхлых четвертичных отложений; 2) грунтовых надмерзлотных вод коры выветривания дочетвертичных пород и песчано-галечниковых подрусловых и подозерных аллювиальных отложений; 3) подземных надмерзлотных вод дочетвертичных пород артезианских бассейнов платформенных областей; 4) подземных подмерзлотных вод дочетвертичных пород или сквозных таликов горноскладчатых областей; 5) подземных подмерзлотных вод дочетвертичных парод глубоких горизонтов платформенных и горноскладчатых Областей.

Подземные воды последних трех подтипов месторождений обычно напорные (иногда высоконапорные) и могут рассматриваться как основные для организации крупного водоснабжения. Пригодными для организации крупного водоснабжения (особенно в условиях (Их искусственного пополнения) являются и подземные воды песчано-галечниковых подрусловых и подозерных отложений, залегающие в глубоких или сквозных таликах и непромерзающие в зимнее время.

При выявлении месторождений подземных вод всех указанных подтипов следует учитывать особенности проведения поисково-съемочных работ и других видов исследований, определяемые спецификой мерзлотно-гидрогеологических условий области многолетней мерзлоты (см. § 1 настоящей главы).

В состав поисковых и разведочных работ при изучении месторождений подземных вод области многолетней мерзлоты входят широко применяемые в обычной гидрогеологической практике виды и методы (исследований: гидрогеологическая съемка (с упором на проведение комплекса мерзлотво-гидрогеологических исследований), разведочное бурение скважин (главным образом по поперечникам и профилям, реже по сетке), геофизические методы разведки (электрозондирование, электропрофилирование, сейсморазведка, электрокаротаж, радиокип), стационарные гидрогеологические наблюдения за режимом подземных вод и мерзлых пород, гидрогеологическое опробование источников и скважин (особенно в критические периоды), лабораторные и камеральные работы. Проведение некоторых видов работ и исследований имеет определенную специфику (частично она освещена выше), учет которой обеспечивает более целенаправленное и эффективное осуществление разведки и эксплуатации месторождений подземных вод области распространения многолетней мерзлоты.

Разведочные скважины бурят по поперечникам (на подозерные талики по сетке, нередко со льда), ориентированным нормально к разведуемым водовмещающим структурам. Глубина скважин при разведке надмерзлотных вод обычно не превышает 20—50 м, на подмерзлотные воды может достигать

Откачки из скважин, пройденных в многолетнемерзлых породах, особенно при большой их мощности и низкой температуре, должны проводиться весьма интенсивно и по возможности без перерывов. Перед началом откачки рекомендуется прогреть ствол скважины циркулирующей горячей водой или паром. Откачки для определения водообильности и фильтрационных свойств следует проводить в критический период.

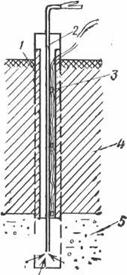

При бурении скважин, их опробовании или эксплуатации, особенно при вскрытии низкотемпературных межмерзлотных и подмерзлотных вод и положении уровня воды в интервале мерзлых пород следует (предусматривать мероприятия, предохраняющие скважины от перемерзания. Особенно важно это осуществлять при перерывах в бурении или откачке, в простаивающих или наблюдательных гидрогеологических скважинах. В зависимости от допустимой степени нарушения естественного режима подземных вод, целевого назначения выполняемых работ или исследований и других факторов (применяются следующие способы борьбы с замерзанием воды в скважинах: долив в скважину подогретой воды, засоление столба воды в скважине, прогрев ствола скважины паром или электрообогревателем, залив в скважину незамерзающего дизельного топлива, разбуривание ледяных пробок, механическое разрушение их или оттаивание, устройство над скважиной тепляка и т. д. На рис. 68 приведена принципиальная схема оборудования в скважине противообледенительной колонны с электрообогревателями, а на рис. 40 — схема оборудования замерзающих скважин для наблюдений за режимом подземных вод.

Рис. 68. Схема противообледенительного электронагревательного устройства в скважине: 1 — обсадная колонна труб; 2 — рабочая колонна труб; 3 — электронагреватели; 4 — многолетнемерзлые породы: 5 — водоносный горизонт

Мероприятия по предотвращению замерзания воды в трубах следует предусматривать и при проектировании различного рода трубопроводов для подачи и отведения воды. Не менее важно учитывать инженерно-геологические условия по трассе трубопровода, особенно в связи с возможным нарушением естественного температурного режима мерзлых пород, их периодическим оттаиванием и развитием неблагоприятных для условий строительства явлений (протаивание, просадка, оползни, пучение, наледи и т. д.).

Для оценки эксплуатационных запасов месторождений подземных вод области многолетней мерзлоты можно пользоваться общепринятыми методами: гидродинамическим, гидравлическим, моделированием, методом аналогии, комбинированными. Вследствие сезонного изменения гидрогеологических показателей (положения мерзлых водоупорных толщ, величин напоров и питания подземных вод, характера границ и граничных условий водоносных горизонтов, режима подземных вод и т. д.) возникают определенные трудности в составлении достаточно обоснованных и достоверных расчетных схем. Во избежание их следует практиковать применение моделирования и комбинированных методов оценки эксплуатационных запасов подземных вод. В сложных гидрогеологических условиях оценка эксплуатационных запасов выполняется гидравлическим методом с длительными опытно-эксплуатационными откачками с дебитом, близким к проектному, в критические для изучаемого месторождения периоды времени.

При выборе и обосновании методов оценки эксплуатационных запасов подземных вод следует учитывать опыт и приемы расчетов, разработанные для аналогичных по условиям формирования запасов месторождений подземных вод, расположенных вне области многолетней мерзлоты. Так, расчеты по оценке эксплуатационных запасов грунтовых надмерзлотных вод, частично перемерзающих зимой (месторождения первого и второго подтипов), можно проводить аналогично тому, как это практикуется для месторождений, частично пересыхающих речных долин; для оценки запасов подмерзлотных вод дочетвертичных пород платформенных областей можно пользоваться методами, апробированными на месторождениях подземных вод артезианских бассейнов платформенных областей (и, в частности, гидродинамическими) и т. д.

В силу затрудненных условий питания и восполнения, эксплуатационных запасав на месторождениях подземных вод области многолетней мерзлоты (чаще первых трех подтипов) обычно наблюдается существенная обработка их естественных запасов с резким снижением уровня подземных вод, особенно в критические периоды. Для таких месторождений целесообразна организация искусственного пополнения запасов, что нередко и практикуется в районах Северо-востока СССР. Особенно эффективны схемы искусственного пополнения запасов для месторождений ограниченной естественной емкости (подрусловых и подозерных таликов, замкнутых или частично замкнутых артезианских бассейнов межгорного типа и др.). Искусственное пополнение осуществляется обычно в летнее время различными способами: перевод поверхностных вод в подземные через поглощающие скважины, колодцы, шахты, шурфы, инфильтрационные бассейны, создание новых или расширение существующих таликов с заполнением их поверхностным стоком, регулирование температурного и гидродинамического режимов подземных вод на участке их эксплуатации и т. д.

Применение искусственного пополнения существенно расширяет возможности организации водоснабжения и повышает экономическую эффективность народнохозяйственного использования подземных вод месторождений области многолетней мерзлоты.

ЛИТЕРАТУРА

1. Вельмина Н. А. Особенности гидрогеологии мерзлой зоны литосферы (криогидрогеология). М., «Недра», 1970, 327 с.

2. Гидрогеология СССР. Якутская АССР, т.

3. Методика комплексной мерзлотно-гидрогеологической и инженерно-геологической съемки масштаба 1 : 200 000 и 1 : 500 000, под общ. ред. В. А. Кудрявцева, К. А. Кондратьевой и Н. И. Труш. Изд-во МГУ, 1970, 354 с.

4. Общее мерзлотоведение. Под ред. П. И. Мельникова и Н. И. Толстихина. М., «Паука», 1974, 292 с.

5. Поиски и разведка подземных вод для крупного водоснабжения. Под ред. Н. Н. Биндемана. ВСЕГИНГЕО, М., «Недра», 1969, 328 с.

6. Протасьева И. В. Аэрометоды в геокриологии. М., «Наука», 1967, 196 с.