ГЛАВА XVIII. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОНЕФТЕХРАНИЛИЩ

В пятидесятые годы текущего столетия широкое распространение получил подземный способ хранения нефтепродуктов и газов. Наиболее интенсивный рост количества и объемов подземных хранилищ в СССР и других, промышленно развитых странах приходится на последнее десятилетие. Это объясняется очевидными преимуществами подземных емкостей перед наземными резервуарами. При подземном способе хранения уменьшаются капиталовложения в строительство и эксплуатационные расходы, снижается металлоемкость и пожароопасность, требуются значительно меньшие земельные участки, уменьшается опасность загрязнения нефтепродуктами земной поверхности и подземных вод.

Подземное хранение углеводородов развивается в настоящее время в двух направлениях: 1) хранение природного газа в истощенных нефтяных и газовых месторождениях, а также в водоносных пластах, 2) хранение нефти, нетфтепродуктов, природного и сжиженных газов в полостях, искусственно создаваемых в толщах практически непроницаемых пород.

В данной главе рассмотрены некоторые особенности геолого-гидрогеологических исследований, выполняемых для обоснования проектирования различных типов подземных емкостей, за исключением хранилищ газа в истощенных месторождениях. Это объясняется тем, что степень геологической и гидрогеологической изученности указанных объектов не требует постановки дополнительных разведочных работ для проектирования хранилищ.

§ 1. Геологическое строение и гидрогеологические условия участков, пригодных для строительстве подземных хранилищ

Основная цель геолого-гидрогеологических исследований при проектировании подземных хранилищ — выявление участков, геологическое строение и гидрогеологические условия которых отвечают определенным требованиям для каждого типа подземных емкостей.

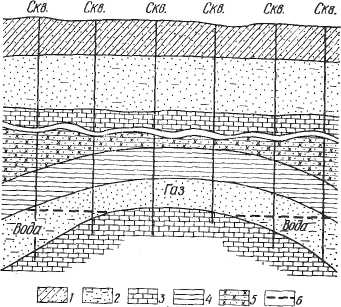

При хранении природного газа в водоносных пластах собственно емкостью является поровое пространство пород. Принципиальная возможность создания хранилищ этого типа заключается в том, что газ легче подземных вод и плохо растворяется в них. Для хранения используются замкнутые положительные геологические структуры, образованные пористыми, хорошо проницаемыми породами и перекрытые толщей водоупорных пород. Положительная структура позволяет искусственно создавать «газовую шапку» в водоносном пласте, а ее замкнутость не допускает горизонтального распространения газа (рис. 69). Движению газа в вертикальном направлении препятствует перекрывающая водоупорная толща, которая в данном случае выполняет роль покрышки (газоупора) подземного хранилища. Такая покрышка должна иметь сплошное распространение на участке положительной структуры.

Для нормального функционирования хранилища пористость водоносных пород должна быть не менее 10%, а проницаемость — не менее 0,3 дарси. Желательно, чтобы водоносные породы были сцементированы. Такое требование вызвано тем, что при отборе газа из рыхлых коллекторов происходит вынос песчаных фракций. Это ведет к преждевременному выходу из строя эксплуатационных скважин и значительно удорожает очистку газа перед выдачей его потребителю.

Газохранилища в водоносных пластах располагают обычно на глубинах свыше

На совершенно ином принципе основан способ хранения нефти, нефтепродуктов, природного и сжиженного газа в искусственно создаваемых подземных полостях. Здесь емкостью для хранения продуктов го газохранилища в водоносном являются искусственные пустоты в толщах плотных, практически непроницаемых горных пород. Такие хранилища разделяются на типы по способу их сооружения. В настоящее время наиболее распространены емкости, создаваемые подземным растворением в отложениях каменной соли и горным способом в различных по литологическим особенностям воздоупорных толщах пород.

Рис. 69. Схематический разрез подземного газохранилищ в водоносном горизонте: 1 — суглинки; 2—пески водоносные; 3 — известняки; 4 — глины; 5 — песчаники; 6 — контакт газ — вода.

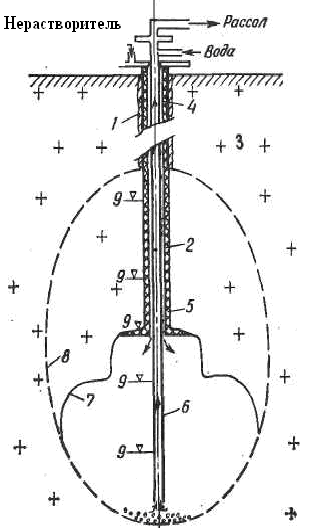

В пластах и залежах каменной соли мощностью свыше

В процессе подземного растворения каменной соли с каждого кубометра подземной емкости на поверхность извлекается 8—10 м3 рассола с концентрацией хлористого натрия от 100 до 300 г/л. Рассол подлежит удалению со строительной площадки подземного хранилища. Один из наиболее распространенных способов удаления рассола со строительных площадок подземных хранилищ — сброс его в поглощающие водоносные, горизонты (см. гл. XVII).

Подземные газонефтехранилища, сооружаемые горным способом (шахтные хранилища), представляют собой систему горизонтальных выработок-емкостей, соединенных с дневной поверхностью, как правило, вертикальным стволом и технологическими скважинами. Наиболее часто шахтные емкости сооружаются в районах, где в пределах глубин до первых сотен метров развиты водоупорные толщи достаточной мощности.

Горные породы, пригодные для сооружения шахтных хранилищ, должны быть практически непроницаемыми, т. е. служить надежными экранами для нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов при температуре пород массива на глубине заложения емкостей (2). Для оценки экранирующей способности пород используется специально разработанная для этой цели классификация, в основу которой положены некоторые физические свойства пород (таб. 7).

Наиболее часто хранилища сооружаются в породах, устойчивых в горных выработках ангидридах, гипсах, нетрещиноватых доломитах и известняках, глинистых сланцах, гранитах. На участках предполагаемого строительства, где отсутствуют устойчивые породы, хранилища, могут сооружаться и в неустойчивых непроницаемых породах – глинах с созданием в них сплошной постоянной крепи.

По техническим и экономическим соображениям шахтные хранилища для нефти и нефтепродуктов наиболее часто сооружаются в интервале глубин 20—100 м, а бутана и пропана — 80—150 м. Для сжиженных газов с более высокой упругостью паров глубина заложения емкостей увеличивается до глубин 200—400 м.

Рис. 70. Принципиальная схема выщелачивания каменной соли в процессе создания подземной емкости:

1 — цементное затрубное кольцо; 2 — «нерастворитель» (керосин и т. п.); 3 — каменная соль; 4 — обсадная колонна труб; 5 — промежуточная колонна; 6 — центральная колонна; 7 — промежуточный (рабочий) контур емкости; 8 — конечный (проектный) контур емкости; 9—положение контакта «нерастворитель» — рассол на различных ступенях выщелачивания.

Таблица 7

|

Классы пород |

Экранирующая способность |

Давление прорыва газа через водо-насыщенную породу, кг/см3 |

Проницае-мость абсолютная (по газу), миллидарси |

Медиан-ный диаметр пор, мкм |

Пористость открытая, % | |

|

по данным нагнетания ртути |

по данным насыщения керосином | |||||

|

I |

Высокая |

70 |

10-5 |

0,04 |

3 |

2 |

|

II |

Повышенная |

40÷70 |

10-4÷10-5 |

0,08÷0,04 |

5÷3 |

3÷2 |

|

II |

Средняя |

15÷40 |

10-3÷10-4 |

0,016÷0,08 |

5÷3 |

3÷2 |

|

IV |

Пониженная |

5÷15 |

10-2÷10-3 |

0,05÷0,16 |

15÷5 |

12÷3 |

|

V |

Низкая |

1÷5 |

10-1÷10-2 |

6,4÷0,5 |

20÷15 |

14÷12 |

|

VI |

Отсутствует |

1 |

10-1 |

6,4 |

20 |

14 |

Мощность пород, пригодных для размещения выработок — емкостей хранилища с оставлением в почве и кровле некоторого запаса непроницаемых пород должна быть не менее

§ 2. Гидрогеологические исследования при проектировании и строительстве подземных хранилищ природного газа в водоносных горизонтах

С помощью гидрогеологических исследований решаются основные задачи, определяющие пригодность водоносных горизонтов для хранения природного газа. Исследования выполняются в три стадии: предварительные гидрогеологические исследования, детальная разведка водоносных горизонтов и опытно-промышленная закачка газа.

При потребности в конкретном районе в межсезонном хранении природного газа проводится изучение геологического строения и гидрогеологических условий района по фондовым и опубликованным материалам. В первую очередь изучаются материалы глубокого опорного разведочного и промыслового бурения на нефть и газ.

На стадии предварительных исследований наряду с изучением литолого-стратиграфического разреза систематизируются данные о структурных особенностях района, химическом составе подземных вод, пористости, коэффициентах проницаемости и пьезопроводности, пластовых давлениям водоносных горизонтов. На основе анализа указанных данных выявляются водоносные горизонты, перспективные для хранения природного газа, а также участки, благоприятные для размещения подземных хранилищ.

Оценку герметичности водоупорной покрышки на данной стадии выполняют по гидродинамическим и гидрогеологическим показателям разделяемых ею водоносных горизонтов. Так, наличие значительной разности в статических уровнях горизонтов и различий в химическом составе их вод свидетельствует о герметичности разделяющей их водоупорной толщи, а сходство или близость этих показателей могут указывать на обратное.

На стадии детальной разведки водоносных горизонтов решаются основные задачи геологоразведочных работ: 1) устанавливаются размеры и форма геологической структуры, 2) оценивается герметичность кровли пласта-коллектора, 3) определяется степень гидродинамической сообщаемости по пласту и дается оценка зон неоднородности, 4) выявляются осредненные геолого-физические параметры пласта и технологические параметры скважин.

Последние три задачи решаются с помощью гидродинамических исследований, которые проводятся в два этапа (1).

Первый этап исследований начинается с бурения параметрических скважин. Они проходятся с частичным отбором керна. В скважинах проводится опробование водоносных горизонтов в интересующих исследователей интервалах глубин, изучается геофизический разрез района. По результатам бурения и исследований в параметрических скважинах окончательно выбирается пласт-коллектор, подлежащий детальному изучению, и определяются следующие его характеристики: 1) коэффициент гидропроводности Kh/μ; 2) коплексный параметр а/г2пр; 3) коэффициент продуктивности скважин по воде q; 4) приведенный радиус скважин rпри коэффициент кажущейся проницаемости К; 5) устойчивость стенок скважины и допустимая депрессия на пласт.

Определение перечисленных гидродинамических характеристик пласта осуществляется методами восстановления забойного давления и установившихся отборов (опытных откачек), а также экспресс-методов. По результатам наблюдений за восстановлением давления и по данным экспресс-метода рассчитываются коэффициенты эффективной проницаемости Кэфф и пьезо проводи ости а, а также обобщенный приведенный радиус скважины rпр.

По данным установившихся отборов рассчитывается коэффициент продуктивности qи определяется максимальная депрессия (понижение уровня) на пласт. По коэффициенту продуктивности в свою очередь рассчитываются коэффициенты кажущейся проницаемости К и пьезопроводности а.

Опытные откачки проводятся из группы (3—5) скважин при трех ступенях понижения уровня (и более) с определением отношения содержания песка к откачиваемой воде. Это позволяет установить максимально допустимое понижение динамического уровня. На первом (меньшем) и последнем (большем) понижениях обязательно выполняются наблюдения за восстановлением забойного давления.

Размещение опытных гидрогеологических скважин зависит от многих факторов, и в первую очередь от фациальной неоднородности пласта-коллектора. На фациально-выдержанных пластах число опытных скважин должно быть минимальным (2—3 скважины), а на фациально-невыдержанных число опытных скважин увеличивается до пяти. Около каждой опытной скважины должно быть 3—4 наблюдательных скважины.

На второй группе гидрогеологических скважин проводятся опытные откачки при максимальном понижении уровня, установленном на первой группе скважин, с обязательным проведением наблюдений за восстановлением забойного давления. Продолжительность откачки должна быть достаточной для обеспечения установившегося распределения давлений в пласте на участке скважины. Перерывы в откачках недопустимы, так как это влияет на качество результатов наблюдений за восстановлением забойного давления. На третьем кусте опытных гидрогеологических скважин проводятся исследования экспресс-методом. Сущность этого метода заключается в закачке небольшого количества воздуха в предварительно освоенную скважину с целью отжатая уровня воды на несколько десятков метров. После пребывания скважины в стабильном состоянии в продолжение 1—2 ч осуществляется сброс избыточного давления в атмосферу. Продолжительность сброса-20—60 мин. С начала закачки и до окончания сброса воздуха на скважине систематически заменяются устьевое и забойное давления. Эти данные позволяют рассчитывать гидродинамические характеристики пласта. Более полно экспресс-метод описан в методических указаниях (2).

При проведении опытных гидрогеологических работ на всех трех группах опытных скважин должно быть, но одной наблюдательной скважине, вскрывающей водоносный горизонт, залегающий над кровлей верхнего водоупора (покрышки).

Второй этап гидрогеологических исследований пласта-коллектора получил название площадной гидроразведки (1). На этом этапе устанавливают: 1) площадную гидравлическую связь по пласту-коллектору; 2) герметичность покрышки пласта-коллектора на основе выявления гидравлической связи между пластом-коллектором и вышележащими водоносными горизонтами; 3) уточняется геологическое строение пласта-коллектора, по результатам реагирования скважин; 4) осредненные гидродинамические параметры пласта-коллектора в межокважинных зонах.

Площадное гидропрослушивание осуществляется с помощью кустовых и групповых откачек воды по общепринятым методикам, а также с помощью закачки воздуха в пласт-коллектор.

Опытная закачка воздуха проводится в скважину, расположенную, как правило, в сводовой части поднятия. Для наблюдений за герметичностью покрышки в сводовой части бурится и оборудуется не менее двух наблюдательных скважин на вышележащий водоносный горизонт. В процессе опытной закачки воздуха ведутся систематические наблюдения за изменением забойных давлений или уровней воды во всех скважинах, пригодных для этой цели.

Опытная закачка воздуха имеет некоторые преимущества no-сравнению с откачкой воды (более интенсивное возбуждение пласта, возможность эффективного гидрогеологического опробования рыхлых коллекторов и получения некоторых технологических параметров, необходимых для расчета закачки и отбора газа из будущего хранилища).

В результате обработки и анализа результатов полевых гидрогеологических исследований выносится решение о пригодности данного пласта-коллектора для хранения природного газа. При положительном решении .выдаются основные исходные данные для проектирования подземного хранилища.

Опытно-промышленная закачка газа является завершающей стадией гидрогеологических исследований для проектной разработки подземного хранилища и в то же время служит составной частью работ по освоению хранилища.

В задачи работ входит уточнение площадных гидродинамических характеристик пласта-коллектора. Этому способствует значительно большой фонд скважин, который на этой стадии пополняется разведочйо-эксплуатационными и эксплуатационными скважинами. Объемы опытно-промышленной закачки газа на несколько порядков превышают объемы опытной закачки воздуха. Поэтому на площади хранилища появляются большие возможности для наблюдения и оценки взаимодействия скважин, фильтрационной неоднородности пласта-коллектора и т. д.

Существенным отличием работ этой стадии от предыдущих является возможность применения геохимических методов исследований. Отбор ироб воды и их анализ на газовый состав (метан) позволяют более точно оценить надежность покрышки пласта-коллектора, уточнить структурную карту подошвы покрышки, и решить ряд других задач.

По результатам выполненных исследований окончательно определяются возможные объемы хранения газа, уточняются технологические параметры наземных и подземных сооружений хранилища, устанавливаются нормы допустимых потерь и т. д.

§ 3. Гидрогеологические исследования при проектировании подземных хранилищ в отложениях шейной соли

Гидрогеологические исследования как составная часть комплекса геологоразведочных работ выполняются в две стадии: предварительные исследования и детальная разведка.

Бели в каком-либо районе выявлена потребность в хранении нефтепродуктов, сжиженных или природного газов, то изучаются фондовые и опубликованные геологические материалы с целью выявления отложений каменной соли, пригодных для сооружения подземных емкостей. При наличии таких отложений исследуются геологическое строение и гидрогеологические условия их залегания.

От литологических особенностей и характера обводнения надсолевых отложений во многом зависит конструкция разведочных и эксплуатационных скважин, что в свою очередь определяет технико-экономические показатели хранилища. Знание гидрогеологических условий района соляного месторождения необходимо также для оценки развития соляного карста и соответственно пригодности соляных отложений для сооружения подземных емкостей.

Наиболее рациональный способ удаления рассола со строительных площадок подземных хранилищ — передача его рассолопотребляющим предприятиям. При отсутствии таких предприятий проводится изучение гидрогеологических условий для выявления водоносных горизонтов, пригодных для сброса рассола (см. гл. XVII, § 2)

В результате предварительных гидрогеологических исследований выдаются исходные данные для оценки технико-экономических показателей хранилища и рекомендуются участки и водоносные горизонты для детальной разведки.

Детальная разведка участков строительства подземных хранилищ осуществляется в два этапа. На первом этапе ведется соляная залежь для оценки возможностей сооружения подземных емкостей. При положительных результатах разведки соляной залежи на втором этапе разведуется (если в этом есть необходимость) поглощающий водоносный горизонт для сброса рассола.

В процессе разведки соляных залежей гидрогеологические исследования включают: наблюдения за бурением разведочных скважин и испытание на проницаемость соляных отложений.

Гидрогеологические наблюдения в процессе бурения разведочных скважин ведутся за поглощением, разбавлением, химическим составом и параметрами бурового раствора, за провалами бурового инструмента и за уровнями подземных вод.

Проницаемость соляных отложений определяется в открытых стволах опрессовкой скважин (4). Устье скважины оборудуется фонтанной арматурой или цементировочным оголовком. После этого в скважину нагнетается насыщенный хлоридный — натриевый рассол. Давление на устье скважины не должно превышать величины, определяемой по формуле:

(XVIII.1)

(XVIII.1)

где Рмакс — максимальное допустимое давление, кг/см2; Н — глубина башмака обсадной колонны, м; К — коэффициент запаса, равный 0,9; γ — средняя объемная масса покрывающих пород, τ/м3; γp— плотность нагнетаемого рассола, τ/м3.

Испытуемый интервал отложений каменной соли считается» практически непроницаемым, если падение давления на устье скважины за 30 мин не превысит 5% от первоначального.

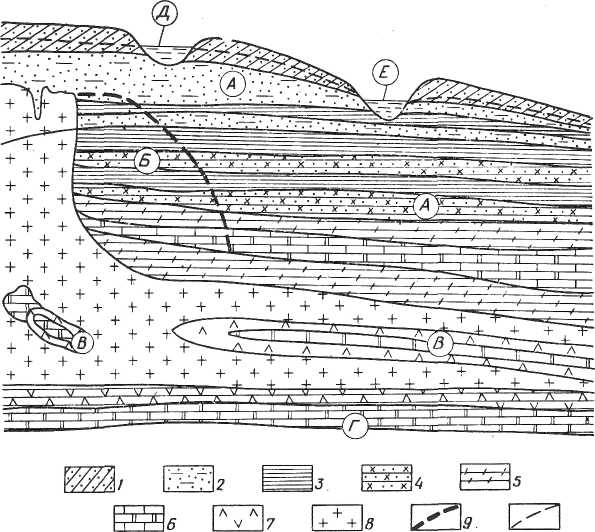

Выбор поглощающих горизонтов для сброса рассола зависит от типов соляных месторождений. На месторождениях пластового и пластово-линзообразного типа при глубине залегания каменной соли до 500—700 м для сброса используются подсолевые водоносные горизонты. При глубинах залегания каменной соли более-700—800 м рассол сбрасывается в надсолевые горизонты. На соляных штоках, в качестве поглощающих используются боковые водоносные горизонты, а на соляных куполах — надсолевые (рис.71).

Задачи опытных гидрогеологических работ в процессе разведки поглощающих горизонтов — окончательная оценка пригодности водоносного горизонта для сброса рассола и получение исходных данных для проектирования сбросных сооружений.

В хорошо изученных в гидрогеологическом отношении районах решение первой задачи в процессе разведочных работ, как правило, отпадает. Она решается на стадии предварительных исследований. В относительно слабо изученных районах бурится 1—2 разведочные скважины на (вышележащий водоносный горизонт для изучения химического состава подземных вод и надежности водоупора, разделяющего поглощающий и вышележащий горизонты.

Бурение скважин выполняется с отбором керна по водоупорным породам. Для отбора проб воды на химический анализ проводятся пробные откачки. Довольно часто, когда это позволяет геологический разрез и технология сооружения скважин, опробование вышележащего горизонта осуществляется в процессе бурения разведочных скважин на поглощающий горизонт.

Исходные Данные для проектирования сбросных сооружений включают следующие гидрогеологические параметры поглощающих горизонтов: глубину залегания и мощность водоносных пород, их пористость (общую и эффективную), водопроводимость, коэффициенты проницаемости и пьезопроводности, статическое пластовое давление, химический состав и плотность подземных вод поглощающего горизонта.

Рис. 71. Схема взаимосвязи соляной залежи с подземными водами: 1 — суглинки; 2 — пески водоносные; 3 — глины; 4 — песчаники; 5 —алевриты; 6 — известняки и доломиты; 7 — гипсы и ангидриты; 8 — каменная соль; 9 — условная граница раздела надсолевых и околосолевых вод; 10 — уровень грунтовых вод; Л — надсолевые воды; Б — околосолевые воды; В — внутрисолевые воды; Г — подсолевые воды; Д — соленое озеро; Е — пресное озеро.

Для получения этих данных бурится не менее двух гидрогеологических скважин, которые располагаются таким образом, чтобы при откачке или нагнетании в одну скважину вторая могла быть наблюдательной. В случае, когда для сброса рассола разведуются надсолевые водоносные горизонты, для выполнения опытных гидрогеологических работ переоборудуются разведочные скважины на соль или другие ранее пробуренные на участке скважины.

Опытные гидрогеологические работы включают освоение скважин, пробные и опытные откачки, наливы или нагнетания.

Освоение скважин и пробные откачки обычно совмещаются. В процессе пробных откачек определяется статический уровень или забойное давление в скважине, отбираются пробы воды на химические анализы; помимо обычных наблюдений, фиксируется вынос частиц породы из коллектора и т. д. Результаты пробных откачек позволяют сделать предварительную оценку водоносного горизонта, подобрать оборудование и определить глубину спуска насосно-компрессорных труб (при использовании эрлифта).

Названные выше параметры водоносного горизонта, используемые в качестве исходных данных для проектирования, определяются по данным опытных откачек, наливов или нагнетаний. Опытные откачки проводятся при трех понижениях уровня, начиная с большего. Продолжительность откачек на каждом понижении уровня с установившимся расколом должна быть не менее суток. В конце откачек проводятся наблюдения за восстановлением статического уровня или забойного давления. Пробы воды на химический анализ отбираются при первом понижении уровня, так как из-за чередования откачек с наливами или нагнетаниями на последующих понижениях откачивается вода, уже побывавшая на поверхности.

Опытные наливы или нагнетания проводятся с расходами, в 2—5 раз превышающими расходы, полученные при откачках на соответствующих понижениях. Это позволяет получать, во-первых, большие возмущения водоносного горизонта, во-вторых, выполнить нагнетания или наливы с расходами, близкими к эксплуатационным.

Результаты детальной разведки служат исходными данными для разработки технического проекта строительства хранилища (3).

§ 4. Геолого-гидрогеологические исследования при проектировании подземных шахтных хранилищ

Последовательность проведения геолого-гидрогеологических исследований при создании подземных газонефтехранилищ шахтного типа (рис. 72) определяется стадийностью проектирования последних (2, 5).

Изучение фондовых или опубликованных геологических и гидрогеологических материалов осуществляется для составления технико-экономического обоснования строительства, в котором решается вопрос принципиальной технической возможности и экономической целесообразности сооружения хранилища в заданном районе. Основная цель изучения фондовых материалов — выявление водоупоров, перспективных для заложения хранилищ, и выбор участка (или участков) для постановки полевых геолого-гидрогеологических исследований,

Полевые геолого-гидрогеологические исследования включают комплекс буровых работ, исследований в скважинах и лабораторных испытаний. Они увязываются со стадиями проектирования хранилищ.

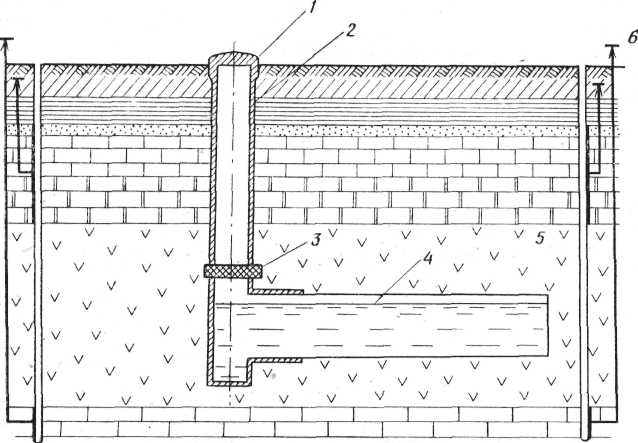

Рис. 72. Схематический геолого-гидрогеологический разрез хранилища шахтного типа:

1 — оголовок ствола; 2 — шахтный ствол; 3—герметичная перемычка; 4 — выработка-емкость; 5 — пласт-водоупор; 6 — пьезометрические уровни водоносных горизонтов

Цель геолого-гидрогеологических исследований на стадии ТП — выбор в разрезе участка будущего строительства водоупорной толщи пород и определение ее пригодности для размещения выработок-емкостей. В процессе этих исследований изучаются геологическое строение и гидрогеологические условия участка, а также определяются пространственное положение водоупора в пределах участка, отсутствие в нем нарушений и его экранирующая способность. Количество разведочных скважин должно быть минимальным, но достаточным для выяснения пригодности водоупора в пределах площади необходимого размера. На участках, характеризующихся относительно простым геологическим строением и гидрогеологическими условиями (горизонтальное залегание водоупора, отсутствие в нем нарушений и т. п.), обычно бурится не более 5—9 скважин, расположенных конвертом нли по квадратной сетке с расстоянием между соседними скважинами 0,5—0,7 км. Это позволяет охватить площадь, необходимую для размещения хранилища с достаточным коэффициентом запаса. При наличии в пределах участка карстопроявлений, тектонических нарушений и т. п. количество скважин увеличивается, а расстояние между ними сокращается.

Часть разведочных скважин предназначается для изучения гидрогеологических условий участка и поинтервального исследования сплошности распространения исследуемого водоупора. Под сплошностью водоупора понимается отсутствие в его толще проницаемых зон, которые могут служить путями фильтрации. Гидрогеологические и испытательные скважины должны составлять не менее 40% от общего числа разведочных скважин, проходимых на участке.

Все скважины проходятся со оплошным отбором керна, причем предусматриваются мероприятия, обеспечивающие высокий (не менее 80%) выход керна по водоупору.

В негидрогеологических разведочных скважинах в процессе бурения фиксируются уровни воды в скважине (при самоизливе — дебиты), интервалы и интенсивность поглощения промывочной жидкости, провалы бурового инструмента, температуры подземных вод (см. гл. III, § 3).

При проведении исследований в гидрогеологических скважинах предусматривается получение следующих сведений по всем водоносным горизонтам, залегающим выше исследуемого водоупора, и по горизонту, непосредственно подстилающему его: литологические особенности водоносных пород, глубина их залегания и мощности, водообильность, напоры и фильтрационные свойства, взаимосвязь водоносных горизонтов (особое внимание уделяется изучению взаимосвязи водоносных горизонтов, разделенных исследуемым водоупором), направление и скорость движения подземных вод, их химический состав и агрессивность по отношению к металлу и бетону, расчетные значения притоков воды в ствол хранилища при его проходке.

Сплошность водоупора исследуется методом наблюдения за притоком, наливами или нагнетаниями воды в открытые интервалы скважины при полной их изоляции от выше- и нижележащих пород. Изоляция достигается применением обсадных колонн с затрубной цементацией, установкой стенных пакеров, забивкой нижних интервалов скважины глиной. Длина каждого открытого интервала при исследованиях 10—15 м. Интервал считается герметичным, если в результате наблюдений продолжительностью не менее суток приток воды в скважину (или поглощение при наливах и нагнетаниях) отсутствует.

В скважинах проводятся геофизические исследования, в задачи которых входят: выявление трещиноватости, карстопроявлений, проницаемых пропластков в водоупоре, определение мест притока подземных вод, характеристик водоносных горизонтов, температуры пород и подземных вод, сплошности и качества цементного стакана в затрубном (пространстве. Задачи решаются обычными методами промысловой геофизики.

В процессе работ из водоупорной толщи отбираются образцы и проводятся лабораторные исследования экранирующей способности пород. В состав исследований (входят определения абсолютной проницаемости (по газу), открытой пористости и естественной водонасыщенности.

Результаты (работ этой стадии служат исходными данными для выбора объемо-планировочной схемы подземного, хранилища, определения мест заложения выработок емкостей и ствола.

Геолого-гидрогеологические исследования на стадии составления рабочих чертежей хранилища проводятся на площадке, выбранной то результатам предшествующих работ в пределах разведанного участка. Цель их — уточнение горизонта заложения подземного хранилища, его литологических особенностей, экранирующей способности и гидрогеологических условий по трассам выработок-емкостей.

Для этих целей разведочные скважины (располагают по профилям либо по контуру будущего хранилища, либо параллельно оси проектируемых выработок-емкостей. Профили загадывают на расстоянии не менее

Исследования в скважинах, опробование и лабораторные испытания аналогичны комплексу соответствующих работ, выполняемых на стадии ТП, но характеризуются большей детальностью.

По результатам выполняемых исследований конкретизируется объемно-планировочная схема хранилища, расположение выработок-емкостей в плане и разрезе, место заложения ствола, способ его проходки и крепления.

ЛИТЕРАТУРА

1. Временная инструкция по гидроразведке водоносных пластов с целью создания подземных хранилищ природного газа. М., «Союзбургаз», 1965, 184 с.

2. Временные методические указания по проведению геологоразведочных работ при проектировании подземных шахтных хранилищ нефти, нефтепродуктов я сжиженных газов. Л., 1976.

3. Временные указания по методике геологоразведочных работ для проектирования подземных хранилищ сжиженных газов и нефтепродуктов в отложениях каменной соли (ВУМ-ПХС—68) Л., 1968, 28 с.

4. Временные указания по проектированию и строительству подземных хранилищ в отложениях каменной соли (для нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов). СН-320—65. М., Стройиздат, 1965, 44 с.

5. Сохранский В. Б., Черкашенинов В. И. Геолого-гидрогеологические исследования для проектирования подземных газонефтехранилищ шахтного типа. — Известия высших учебных заведений. Сер. «Геология и разведка». М., 1974, № 5. с. 95—100.