Глава III. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ПРОХОДКИ, КОНСТРУКЦИЯМ И ОБОРУДОВАНИЮ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ СКВАЖИН. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПРИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ

Наиболее важным и надежным методом изучения гидрогеологических условий является бурение скважин и их гидрогеологическое опробование. Ежегодно в нашей стране сооружаются десятки тысяч разнообразных гидрогеологических скважин: поисковых, разведочных, разведочно-эксплуатационных, наблюдательских, водозаборных, дренажных, нагнетательных и др. В процессе сооружения, опробования и документации таких скважин обеспечивается получение ценной информации о геолого-гидрогеологических условиях изучаемых площадей, о месторождениях подземных вод, их особенностях и условиях рационального народнохозяйственного освоения и использования. Объем и достоверность получаемой в процессе бурения и опробования скважин гидрогеологической информации во многом зависят от правильного и обоснованного выбора способа бурения и конструкций гидрогеологических скважин, качества гидрогеологической документации буровых работ и опробования надежности изоляции водоносных горизонтов, технической подготовки скважин и горизонтов к испытаниям и других факторов геолого-технического характера.

Многие из перечисленных вопросов достаточно детально рассматриваются в курсе «Разведочное бурение», поэтому в настоящей главе кратко изложены лишь основные требования, предъявляемые к способам проходки и конструкциям гидрогеологических скважин, охарактеризованы гидрогеологические наблюдения при бурении скважин и проведении горных работ и даны краткие сведения о технических средствах и приборах, применяемых при гидрогеологических исследованиях. Основные методы гидрогеологического опробования скважин детально рассмотрены в гл. IV.

§ 1. Основные требования к способам проходки и конструкциям гидрогеологических скважин

Требования к способам проходки и конструкциям гидрогеологических скважин во многом зависят от целевого назначения (категории) сооружаемых скважин, геолого-гидрогеологических особенностей изучаемого района, технико-экономических условий бурения скважин и специфики их последующего использования. В общем случае эти требования должны обеспечивать получение необходимого объема достоверной гидрогеологической информации, качественное опробование изучаемых водоносных горизонтов и выполнение остальных функций гидрогеологической скважины в соответствии с ее целевым назначением при минимально возможных затратах труда, времени и средств.

Категории гидрогеологических скважин. По целевому назначению выделяют следующие основные категории гидрогеологических скважин: 1) поисковые, 2) разведочные, 3) разведочно-эксплуатационные, 4) наблюдательные, 5) эксплуатационные (водозаборные, дренажные, нагнетательные, поглощающие и др.). Для выполнения гидрогеологических задач в процессе поисков и разведки подземных вод используются преимущественно скважины первых четырех категорий. Эксплуатационные скважины предназначаются для эксплуатации подземных вод, их удаления, регулирования и других целей.

Поисковые скважины бурятся на стадии поисков и в процессе поисково-съемочных работ. Они предназначены для изучения общих геолого-гидрогеологических условий, выявления водоносных горизонтов и комплексов, их прослеживания и предварительного количественного и качественного опробования (отбор проб, пробные откачки, экспресс-опробование и пр.).

Разведочные скважины проходятся в процессе разведки перспективных участков месторождений подземных вод в целях их более детального гидрогеологического изучения и выявления условий народнохозяйственного использования или освоения. В разведочных скважинах выполняется большой комплекс гидрогеологических и других видов исследований (опытные и опытно-эксплуатационные откачки, наливы, нагнетания; отбор проб пород, воды и газа; расходометрические, термометрические, геофизические и другие наблюдения). Для обоснованного геолого-гидрогеологического расчленения разреза поисковых и разведочных скважин в них осуществляется отбор керна, выполняется комплекс каротажных методов и необходимый комплекс гидрогеологических наблюдений.

Разведочно-эксплуатационные скважины сооружаются в процессе разведочных работ, и после проведения на них полного комплекса гидрогеологических и других видов исследований (т. е. выполнения функций разведочной скважины), они передаются для использования при последующей эксплуатации месторождения. Естественно, что конструкции таких скважин должны обеспечивать нормальную многолетнюю и беспрерывную их эксплуатацию.

Наблюдательные скважины могут закладываться на любой из стадий поисково-разведочных работ и в зависимости от назначения использоваться либо для наблюдений за режимом подземных вод в период их разведки и эксплуатации (наблюдения за естественным или нарушенным режимом), либо для наблюдений за изменением показателей подземных вод (уровня, химического состава, температуры и др.) в процессе проведения опытных гидрогеологических работ (откачек, наливов, нагнетаний, индикационных измерений и др.).

В процессе проведения поисково-разведочных работ и эксплуатации подземных вод может возникать необходимость использования поисковых скважин в качестве разведочных, поисковых и разведочных в качестве наблюдательных и т. д. Возможность такого перевода скважин из одной категории в другую следует предусматривать при проектировании разведочных работ. Это может существенно повысить их геологическую и экономическую эффективность.

Таким образом, даже общее рассмотрение задач и назначения отдельных категорий скважин показывает, что к способам проходки и конструкциям гидрогеологических скважин должны предъявляться неодинаковые требования.

Способы бурения гидрогеологических скважин. Способы бурения гидрогеологических скважин выбираются в зависимости от местных геолого-гидрогеологических условий, целевых задач исследований глубины и диаметра проектируемых скважин и других факторов. Данные бурения должны обеспечивать получение необходимого объема геолого-гидрогеологической информации, успешное выполнение целевых задач сооружаемой скважины и высокие технико-экономические показатели бурения и выполняемых исследований;

В последние годы при сооружении гидрогеологических скважин применяют следующие способы бурения: вращательный с прямой промывкой, вращательный с продувкой, вращательный с обратной промывкой, ударно-канатный, комбинированный, реактивно-турбиный, колонковый. Предпочтительны для проходки гидрогеологических скважин вращательный (с прямой и обратной промывкой и продувкой), ударно-канатный и комбинированные способы бурения; для сооружения глубоких скважин – вращательный способ (роторный) и реактивно-турбинные, колонковый (1-4, 7-12).

Вращательный способ с прямой промывкой целесообразно применять при бурении гидрогеологических скважин в хорошо изученных геолого-гидрогеологических условиях при отсутствии в разрезе часто переслаивающихся слабонапорных и малодебитных водоносных горизонтов. В процессе проходки опробуемых интервалов для отбора керна целесообразно использовать колонковые снаряды. Для опробования водоносных горизонтов следует применять пластоиспытатели, расходометрию и каротаж (геофизические исследования проводят как в процессе бурения, так и после). Для уменьшения последствий глинизации водоносных горизонтов рекомендуется практиковать способы посадки фильтров без глинизации (гидроподмывом, эрлифтной прокачкой, ударным способом), бурение с промывкой чистой водой, слабоглинистыми естественными и аэрированными растворами, эффективные методы разглинизации и т. д. Вращательный способ бурения с промывкой обеспечивает возможность быстрого сооружения глубоких скважин, применение упрощенных их конструкций, высокие технико-экономические показатели буровых работ.

Вращательное бурение скважин с обратной промывкой рекомендуется применять для проходки разведочно-эксплуатационных и эксплуатационных скважин глубиной до

Вращательный способ бурения скважин с продувкой эффективен при сооружении скважин в безводных районах, в районах развития многолетнемерзлых пород (до глубины 200-

Ударно-канатный способ следует использовать для бурения гидрогеологических скважин в слабо изученных геолого-гидрогеологических условиях, при частом переслаивании и небольшой напорности водоносных горизонтов и необходимости проходки скважин глубиной до 100-

Комбинированный способ рекомендуется применять для бурения скважин в слабо изученных геолого-гидрогеологических условиях, при частом переслаивании слабонапорных водоносных горизонтов, удовлетворительных условиях передвижения буровых установок и достаточном объеме буровых работ. Верхняя часть разреза вплоть до водоносных пород проходится вращательным (роторным) способом, а водоносные породы — ударно-канатным. Такая комбинация обеспечивает достаточно быстрое сооружение скважин, их удовлетворительную геолого-гидрогеологическую документацию и высокое качество работ по вскрытию и опробованию водоносных горизонтов.

Комбинированный и ударно-канатный способы наиболее целесообразно использовать при бурении разведочных, разведочно-эксплуатационных и эксплуатационных гидрогеологических скважин.

Реактивно-турбинный способ целесообразно использовать для бурения скважин диаметром более

Колонковым способом возможна проходка гидрогеологических скважин диаметром до

Наибольшее практическое применение имеют следующие станки: для роторного бурения — АВБ-3-100, УРБ-ЗАМ, УРБ-4ПМ, 1БА-15В, УРБ-ЗАЗ, 1БА-15К, ЗИФ-1200А, УВБ-600 и др.; для ударно-канатного — УКС-22М, УКС-ЗОМ; для комбинированного — УГБ-50А, УГБ-50М, УРБ-2А, 1БА-15К; для реактивно-турбинного — БУ-75БР, БД, 9Д и др. (1, 8, 11).

Требования к конструкциям и оборудованию гидрогеологических скважин. Конструкции гидрогеологических скважин определяются их целевым назначением, конечным диаметрам, глубиной и способом бурения, характером разреза, способом опробования и другими факторами.

К конструкциям гидрогеологических скважин различных (категорий предъявляются определенные требования. Они должны обеспечивать: 1) эффективное и безопасное проведение работ по проходке скважины и вскрытию водоносных горизонтов; 2) качественное опробование всех изучаемых водоносных горизонтов и их соответствующую изоляцию; 3) размещение в скважине водоподъемного оборудования, испытательных снарядов и измерительных приборов; 4) эффективное и качественное выполнение необходимого комплекса гидрогеологических наблюдений и исследований; 5) защиту водоносных горизонтов от загрязнений; 6) надежность и устойчивость условий использования скважины в соответствии с ее назначением; 7) возможность сооружения скважины с минимальными затратами труда, времени и средств; 8) быстрое и эффективное выполнение ремонтных и ликвидационных работ (при необходимости) и возможность повторного использования обсадных труб и фильтров.

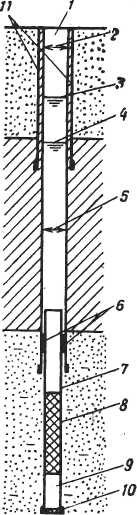

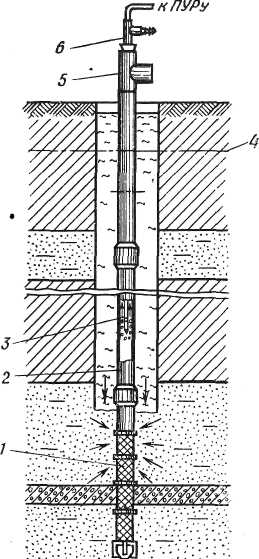

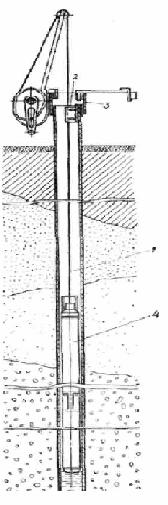

Перечисленные требования и геолого-технические условия проходки скважин определяют конструктивные особенности отдельных категорий гидрогеологических скважин: их глубину и диаметры, количество колонн обсадных труб, их диаметры и глубины (интервалы) спуска, способ оборудования водоприемной части, методы изоляции и опробования водоносных горизонтов, устьевое и другое оборудование скважин (рис. 8).

Глубина гидрогеологических скважин определяется положением изучаемого водоносного горизонта в разрезе, его мощностью и необходимой глубиной его вскрытия. Небольшие по мощности водоносные горизонты (до 10-

Рис. 8. Основные элементы конструкции гидрогеологической скважины:

1 — устье скважины; 2 — первая обсадная колонна; 3 — статический

уровень воды; 4 — динамический уровень воды; 5 — эксплуатационная

колонна; 6 — сальник; 7 — надфильтровая колонна; 8 — рабочая часть

фильтра; 9 — отстойник; 10 — пробка; 11 — цементный стакан.

При обосновании конструкций гидрогеологических скважин определяющее значение имеет выбор эксплуатационного, конечного и начального их диаметров.

Эксплуатационный диаметр скважины (диаметр в пределах глубины установки водоподъемного оборудования) должен быть достаточным для размещения предназначенного для опробования или эксплуатации скважины насосного оборудования (обычно он принимается на 50-

Конечный диаметр и диаметр водоприемной части скважины зависят от принятого эксплуатационного диаметра, глубины скважины, типа и конструкции предполагаемого к установке фильтра. Конечный диаметр гидрогеологических скважин должен обеспечивать установку соответствующего фильтра, получение необходимого дебита скважины, условия ее длительной эксплуатации, а также проведение необходимых гидрогеологических наблюдений и исследований. В табл. 1 приведены значения минимальных конечных диаметров для различных категорий гидрогеологических скважин при вращательном и ударно-канатном способах их сооружения (1, 8).

Таблица 1

| Категория скважины | Мини-мальное проход-ное сечение, мм | Диаметр бурового наконечника при вращательном способе бурения, мм | Диаметр бурового наконечника при ударном способе бурения, мм | |||

| без обсадки призабойной зоны трубами | при обсадке призабо-йной зоны трубами без цементирования | при обсадке призабо-йной зоны трубами с цементацией | без обсадки призабойной зоны трубами | при обсадке призабо-йной зоны трубами | ||

| Поисковые и разведочные | 80-90 | 91 | 91 | 161-190 | 80-90 | 110 |

| Разведочно-эксплуатационные | 80-100 | 91 | 110 | 190 | 110 | 130 |

| Эксплуатационные | 80-100 | 91 | 110 | 190 | 110 | 130 |

| Наблюдательные: | ||||||

| а) при установке автоматических приборов | 75-80 | 75 | 91-110 | 161-190 | 75-91 | 91 |

| б) без установки автоматических приборов | 40-50 | 45,5 | 75-91 | 151 | 24,5-58,5 | 75 |

Начальный диаметр бурения определяется с учетом необходимости спуска промежуточных обсадных колонн, способа изоляции водоносных горизонтов и возможности размещения в скважине насоса требуемой производительности.

Начальный диаметр бурения определяется с учетом необходимости спуска промежуточных обсадных колонн, способа изоляции водоносных горизонтов и возможности размещения в скважине насоса требуемой производительности.

Количество колонн обсадных труб, их диаметры и глубины спуска определяются геолого-литологическим разрезом, глубиной залегания водоносного горизонта, условиями изоляции водоносных пластов, принятым эксплуатационным диаметром скважины и способом ее бурения. Эти элементы конструкции гидрогеологической скважины должны обеспечивать надежную изоляцию продуктивного горизонта от других водоносных горизонтов и от поверхности, отвечать наиболее оптимальному режиму технологии ее бурения и условиям последующей эксплуатации, ремонта и восстановления.

В конструкциях скважин обсадные трубы должны приниматься телескопическими с колоннами: шахтовое направление, кондуктор, эксплуатационная и фильтровая. В сложных гидрогеологических условиях для перекрытия незакрепленных кондуктором водоносных или неустойчивых пород в скважинах необходимо устанавливать дополнительные (технические) колонны труб, подлежащие последующему извлечению.

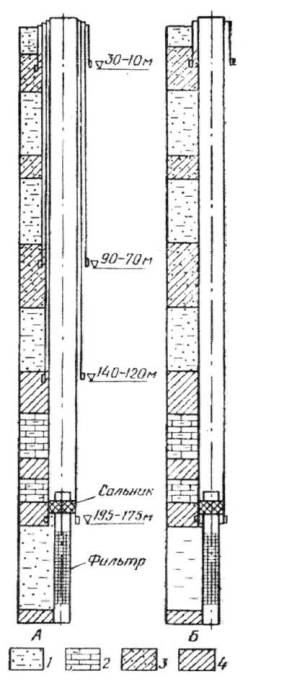

Конструкция скважин ударного бурения характеризуется сравнительно (большим числам обсадных колонн (от 2-3 до 5-6), что связано с необходимостью закрепления (Пройденного бурением интервала через 30-

Водоприемная часть гидрогеологических скважин в зависимости от степени устойчивости водоносных пород устраивается фильтровой или бесфильтровой (в устойчивых трещиноватых породах и мелкозернистых песках).

Фильтры гидрогеологических скважин должны обеспечивать благоприятные условия для притока воды, не допускать пескования и глинизации, не ухудшать качества воды, обладать малым сопротивлением, быть устойчивыми, долговечными и экономичными. Наиболее широко на практике используются сетчатые, проволочные, каркасно-стержневые, гравийные, трубчатые (с круглой и щелевой перфорацией), полиэтиленовые и другие фильтры. Для гидрогеологических скважин, подлежащих опробованию или эксплуатации, предпочтительны каркасно-стержнавые, гравийные и трубчатые фильтры дырчатого и щелистого типов; для (наблюдательных скважин возможно использование фильтров более значительных сопротивлений.

Выбор типа фильтра, его конструкции, размеров и других показателей осуществляется в соответствии с выработанными на основе опыта указаниями и рекомендациями (1, 3, 5, 7, 8, 11). Длину рабочей части фильтра l0в водоносных пластах небольшой мощности (до 5-

, (III.1)

, (III.1)

где Q— проектный дебит скважины в м3/ч; d— фильтра в мм;  — эмпирический коэффициент, в зависимости от коэффициента фильтрации водоносных пород в пределах от 30 (для высокопроницаемых песчаногравийных пород) до 90 (для мелкозернистых песков).

— эмпирический коэффициент, в зависимости от коэффициента фильтрации водоносных пород в пределах от 30 (для высокопроницаемых песчаногравийных пород) до 90 (для мелкозернистых песков).

Как показывают опыт и расчеты, в подавляющем большинстве скважин длина рабочей части фильтра l0может приниматься из условий обеспечения соотношения l/mв пределах 0,5-0,8 (здесь m— полная мощность вскрытого скважиной водоносного горизонта). В наблюдательных скважинах интервал вскрытия водоносного горизонта и длина рабочей части фильтра устанавливаются с учетом обеспечения замеров уровня воды при самом низком его положении (при этом верх рабочей части фильтра должен быть на 2-

Для успешной установки фильтра в скважине конечный ее диаметр должен быть на 50- (l,5÷4)d50, где d50— диаметр частиц, содержание которых в обсыпке по массе составляет 50%. Это же соотношение следует учитывать и при устройстве фильтров без гравийной обсыпки (при условии, что d50 определен для водоносных пород). Подбор материала гравийной обсыпки осуществляется в зависимости от гранулометрического состава водоносных пород с учетом выполнения соотношения d50обсыпки: d50породы = 8÷12.

(l,5÷4)d50, где d50— диаметр частиц, содержание которых в обсыпке по массе составляет 50%. Это же соотношение следует учитывать и при устройстве фильтров без гравийной обсыпки (при условии, что d50 определен для водоносных пород). Подбор материала гравийной обсыпки осуществляется в зависимости от гранулометрического состава водоносных пород с учетом выполнения соотношения d50обсыпки: d50породы = 8÷12.

В целях проведения качественного гидрогеологического и гидрохимического опробования отдельных водоносных пластов и горизонтов в процессе бурения скважин или после завершения их проходки необходима тщательная изоляция опробуемого интервала от смежных в разрезе пластов и горизонтов. Изоляция отдельных водоносных горизонтов и водопроницаемых пластов осуществляется также в связи с необходимостью исключения перетоков воды из одного пласта в другой, перекрытия поглощающих горизонтов, предотвращения загрязнения водоносных пластов, обеспечения устойчивости стенок скважины и для других целей. В зависимости от способа бурения и целевого назначения изоляция водоносных горизонтов и испытуемых интервалов в скважинах осуществляется перекрытием их обсадными трубами с задавливанием колонн труб в естественные или искусственно создаваемые глинистые слои, выполнением затрубной или надбашмачной цементации обсадных колонн, установкой специальных цементных мостов, тампонов и сальников, применением различного рода пакеров, а также специальных схем и методов опробования водоносных горизонтов (раздельное опробование водоносных горизонтов, опережающее опробование, использование специальных испытателей пластов).

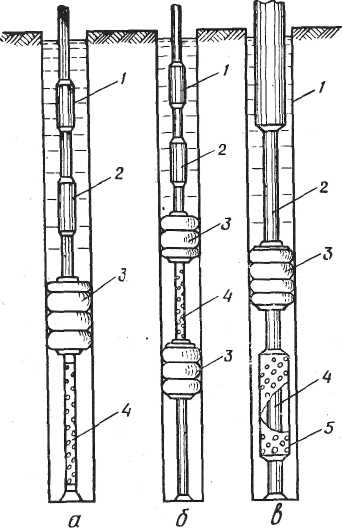

Рис. 9. Схематические разрезы скважин глубиной до

Распространенным и простым способом изоляции (водоносного горизонта является спуск обсадных колонн и задавливание их башмака в подстилающие водоносный горизонт (водоупорные глинистые породы на глубину 3-

Для более надежной и длительной изоляции водоносных горизонтов, (Пластов и интервалов применяется цементация башмаков обсадных труб, манжетная цементация или цементация колонн обсадных труб в целом, для чего используется тампонажный цемент специальных марок. Цементация обсадных колонн (затрубная цементация) применяется для надежной изоляции испытуемого горизонта от вышележащих. Для этой цели все вышележащие горизонты перекрываются колонной обсадных труб, затрубное пространство которой цементируется от башмака до устья скважины или на определенную высоту. Диаметр бурения изолируемой части скважины при цементации принимается на 50-

Технически цементация осуществляется различными способами, (через заливочные трубки, с помощью цементировочных головок и разделяющих пробок и т. п.). При больших глубинах бурения и благоприятных гидрогеологических условиях (отсутствие гидравлической взаимосвязи горизонтов, слабая агрессивность вод) можно ограничиться лишь подбашмачной цементацией обсадных колонн. Если обсадную колонну спускают в скважину вместе с установленным на ее конце фильтром и возникает необходимость в цементации некоторого интервала затрубного пространства выше фильтра, применяется манжетная цементация. Подаваемый через специальные клапанные отверстия в стенках обсадной колонны цементный раствор, цементирует затрубное пространство на некоторую высоту, образуя изолирующий манжет. Манжетную цементацию используют также для изоляции одного от другого смежных в разрезе водоносных горизонтов (пластов). Перед проведением манжетной цементации обязательна разглинизация намечаемого к опробованию горизонта.

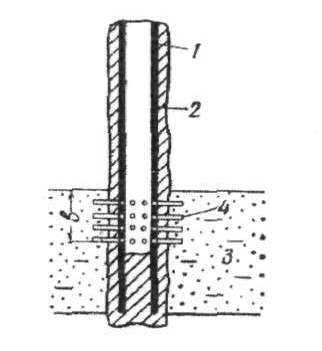

В некоторых стволах скважин (большая глубина скважин, частое переслаивание пород разной твердости, агрессивность подземных вод) для изоляции водоносных горизонтов применяется затрубная цементация обсадных колонн (в том числе хвостовиков) с последующим вскрытием опробуемых горизонтов или интервалов прострелом труб перфораторами или другим способом (рис. 10).

Рассмотренные способы изоляции водоносных горизонтов требуют значительного времени, повышенных финансовых расходов и затрат труб, обязательного использования новой колонны обсадных труб для опробования каждого следующего горизонта с уменьшением диаметра скважины на 100-

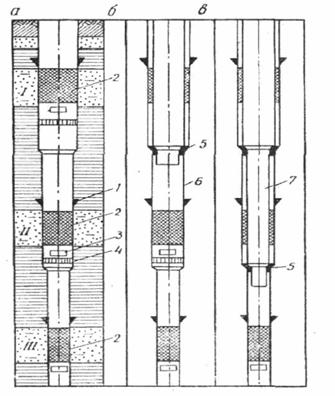

В других (условиях предназначенные для опробования горизонты каптируются одной колонной обсадных труб с установкой на ней фильтров для каждого из горизонтов и разобщением этих фильтров цементными мостами внутри обсадной колонны (рис. 11). Опробование горизонтов осуществляется последовательно сверху вниз с использованием специальной водоподъемной колонны с эластичным сальником для изоляции уже опробованного интервала. После извлечения водоподъемной колонны может быть проведено суммарное опробование всех каптированных обсадной колонной горизонтов. Разглинизация горизонтов при этом способе опробования производится либо комбинированным способом, либо обратно всасывающей промывкой через промывочные окна, устанавливаемые в нижней части фильтров (см. рис. 10).

Рис. 10. Схема затрубной цементации обсадной колонны труб и вскрытия водоносного пласта перфорацией: 1 – обсадная колонна труб; 2 – цементный стакан; 3 – водоносный пласт; 4 – перфорационные каналы; 5 – вскрытая мощность пласта.

Весьма эффективным и перспективным специальным методом опробования вскрываемых при бурении скважины горизонтов является метод опережающего опробования, обеспечивающий опробование вскрываемых скважиной пластов и горизонтов без существенного изменения технологии бурения. После вскрытия пласта, намеченного к опробованию, бурение прекращается, промывают скважину качественным глинистым раствором (чем и обеспечивается изоляция испытуемого горизонта от вышележащих), извлекают буровой наконечник и на буровых трубах опускают в скважину специальный фильтр-опробователь (промывочного или шнекового типа).

После введения фильтра в испытуемый горизонт (с расходкой и гидроподмывом) замеряется уровень воды в буровых трубах и осуществляется откачка (см. рис. 11, 12).

Для временной изоляции в скважине испытуемых интервалов и горизонтов широко используются специальные пакеры (тампоны), которые опускаются на заданную глубину в скважине, устанавливаются (различными способами) и после опробования изолируемого ими интервала, извлекаются из скважины. В зависимости от способа опробования пакеры устанавливаются непосредственно перед испытуемым горизонтом, ниже его или выделяют интервал опробования, обеспечивая его изоляцию в разрезе сверху и снизу.

Конструктивно пакер представляет собой эластичную оболочку (в простейшем случае сальник), способную при изменении ее объема превращаться в изолирующий тампон (резиновые кольца, трубы, диски, надувные манжеты и т. п.). Пакерующие элементы широко применяются при гидрогеологическом опробовании скважин и горизонтов с помощью специальных испытателей и опробователей пластов, используемых в условиях устойчивых разрезов гидрогеологических скважин. При гидрогеологических исследованиях в последние годы находят широкое применение комплекты испытательных инструментов (КИИ-65, КИИ-146 с резиновым пакером осевого давления), испытательные снаряды (ИСВ с одним или двумя резиновыми пакерами, СИП-3 и др.), гидрогеологические опробователи пластов (ОПГ-4-5, ОПГ-7-10) и другие типы.

Следует лишь отметить, что для надежной изоляции пакерами испытуемого интервала требуется обеспечение действия на них осевой нагрузки до 5-7 т (1, 8, 11).

Определенные требования предъявляются к оборудованию устьевых частей гидрогеологических скважин. Оголовок скважины должен обеспечивать условия для регулирования процесса откачки или самоизлива, измерения уровней и дебита, отбора проб воды и газа, спуска измерительных инструментов, изоляцию скважины от атмосферных осадков и загрязнений и т. п. Особой спецификой отличается оборудование устья фонтанирующих и газирующих глубоких скважин (необходимость установки фонтанной арматуры, лубрикатора, газоотделителя, манометров и т. д.).

Рис. 11. Одноколонная конструкция скважины вращательного бурения с тремя фильтрами: а – опробование Iводоносного горизонта; б – опробование IIводоносного горизонта; в – опробование IIIводоносного горизонта; 1 – эластичный сальник; 2 – фильтр; 3 – промывочное окно; 4 – цементная пробка; 5 – сальник пеньковый; 6 – обсадная колонна труб; 7 – вспомогательная колонна труб.

Рис. 12. Схема опережающего опробования водоносных горизонтов: 1 – фильтр-опробователь; 2 – бурильные трубы; 3 – воздушные трубы эрлифта; 4 – уровень подземных вод опробуемого горизонта; 5 – тройник для слива воды; 6 – тройник на воздушной линии с уплотнительной пробкой; ПУР – пневматический уровнемер.

Разведочные и другие гидрогеологические скважины после выполнения ими своих функций, если не предполагается их использование для каких-либо других целей (например, для использования в качестве наблюдательных), подлежат обязательной ликвидации путем соответствующей санитарно-технической заделки (тампонажа) с выполнением мероприятий, исключающих перетекание подземных вод из одних водоносных горизонтов в другие и их загрязнение.

§ 2. Технические средства и приборы, применяемые при гидрогеологических исследованиях

При сооружении гидрогеологических скважин, их оборудовании и проведении гидрогеологических исследований применяются разнообразные технические средства и приборы, детальное описание которых дается в специальный литературе (1-6, 9-12).

Технические средства для бурения скважин и их подготовки для опробования и других гидрогеологических исследований детально изучаются в курсе «Разведочное бурение». Некоторые сведения по этому вопросу приведены выше (см. гл. III, § 1). Следует также отметить, что помимо буровых агрегатов и смонтированных на них приспособлений для подготовки гидрогеологических скважин к исследованиям, проведения измерений и профилактического и капитального ремонта на практике широко используются специальные агрегаты и станции: автоматическая электронно-каротажная станция СКВ-69 (для исследований и технического контроля скважин глубиной до

К техническим средствам и приборам, применяемым при гидрогеологических исследованиях, относятся также водоподъемное оборудование для проведения откачек, комплекты оборудования для опытных нагнетаний, приборы для замеров уровней, температуры и расхода подземных вод, средства для изоляции испытуемых интервалов и водоносных горизонтов, специальные приборы и комплекты для гидрогеологического опробования скважин и водоносных горизонтов, различного рода пробоотборники и т. д.

Водоподъемное оборудование. Для проведения откачек из скважин используются различные виды водоподъемного оборудования: горизонтальные центробежные и самовсасывающие насосы, эрлифты, штанговые поршневые и вертикальные центробежные насосы и др.

Горизонтальные центробежные насосы применяются при положении динамического уровня при откачках не глубже

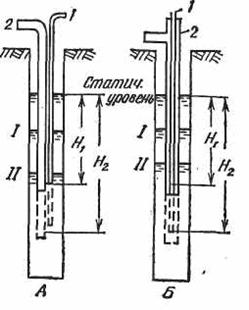

Наиболее часто для всех видов откачек из скважин (особенно выносящих песок) применяются эрлифты (воздушные водоподъемники), монтируемые по схеме «рядом» или «внутри» (рис. 13). Эрлифты обеспечивают проведение откачек при глубине динамического уровня до

Штанговые поршневые насосы (типа ОМЗ, ШНД-1, ШНД-2, ШНД-3) используются для откачки воды из скважин малой производительности (от 0,5 до 50 м3/ч) при подъеме воды с глубины до 100-

Для откачки чистой воды из скважин целесообразно использовать вертикальные центробежные насосы с погружными (типа ЭПЛ, ЭЦВ, АПТ) и непогружными (типа АТН, А и НА) электродвигателями.

Выпускаемые отечественной промышленностью центробежные насосы с погружными электродвигателями предназначены для установки в скважины диаметром от 101 до

Для проведения опытных откачек создан передвижной откачечный агрегат АО (на базе автомашины ЗИЛ-131 с использованием электропогружного насоса диаметром

Вертикальные центробежные насосы с электродвигателями над скважиной (типа АТН, А, НА) устанавливаются в скважинах диаметром более

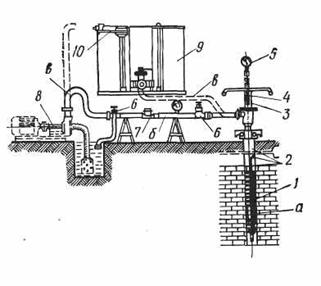

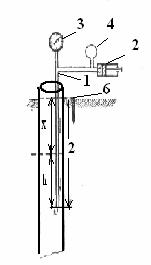

Оборудование для опытных нагнетаний. Для опытных нагнетаний применяют унифицированный комплект оборудования УКН-1М, включающий тампон УТД-1, распределительное устройство, напорные рукава, мерные баки или насосное оборудование (рис. 14). Комплект обеспечивает возможность налива или нагнетания воды в изолируемый тампоном интервал при заданных ступенях давления с регистрацией величин водопоглощения по водомеру и давлений по манометрам.

Рис. 13. Схема монтажа эрлифта при откачке с двумя ступенями понижения уровня. А – по схеме «рядом»; Б – по схеме «внутри»: I– динамический уровень при погружении труб на глубину Н2; II– то же, при погружении на глубину Н2; 1 – воздухопроводные трубы; 2 – водоподъемная колонна.

Рис. 14. Унифицированный комплект оборудования для опытных нагнетаний (УКН-1М): а — тампон; б — распределительное устройство; в — напорный рукав для нагнетания воды в скважину с помощью насоса или мерных баков; 1 — собственно тампон (резиновые кольца); 2 — колонны упорных труб и натяжных штанг; 3— головка тампона; 4 — домкрат; 5 — манометр; 6 — вентили; 7 — водомер; 8 — насос; 9 — мерный бак; 10 — регулятор уровня.

Приборы для замеров уровней, температуры и расходов воды. Для замеров уровня воды используются разнообразные переносные и стационарные приборы. Наиболее простыми и употребительными в работе являются переносные приборы — хлопушки и электроуровнемеры. Хлопушки выпускаются с рулетками различной длины, иногда в сочетании с термометром. Они обычно используются для замеров (уровня воды глубиной не более

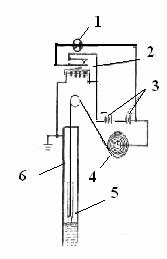

При использовании электроуровнемеров уровень воды фиксируется по сигналу (загорание лампочки, звонок, отклонение стрелки), возникающему при соприкосновении датчика электрода с поверхностью воды, т. е. при замыкании электрической цепи (рис. 15). Серийно выпускаемые электроуровнемеры (ЭВ-1М, УЭ-50, УЭ-75, УЭ-200) обеспечивают выполнение замеров уровня воды до глубины

Рис. 15. Электрическая схема электроуровнемера ЭВ-IМ: 1 – лампочка-индикатор; 2 – реле РСМ-2; 3 – батарейки типа КБСЛ; 4 – катушка с проводом; 5 – электрод; 6 – скважина

Рис. 16. Схема установки уровнемера ГГП-20 в скважине: 1 – мерный трос; 2 – зажимы для закрепления мерного троса; 3 – оголовок скважины; 4 – уровнемер ГГП-20.

Рис. 17. Схема пневматического уровнемера: 1- трубка; 2 – воздушный насос; 3 – манометр; 4 – баллон; 5 – клапан; 6 – репер.

Стационарные приборы используются для систематических или непрерывных измерений уровня воды в наблюдательных скважинах. К этой группе приборов относятся: барабанный уровнемер УВ-1 (диаметр поплавка до

Для регистрации изменений уровня в центральной скважине при откачках помимо электроуровнемеров и хлопушек может использоваться пневматический уровнемер ПУР, схема которого показана на рис. 17. Глубина положения уровня воды в скважине х определяется как разность между длиной измерительной трубки bи высотой столба воды в ней h. Высота столба воды hв измерительной трубке регистрируется по давлению нагнетаемого в нее воздуха манометром 3. Для осуществления (непрерывной регистрации изменений уровня во времени в систему ПУРа вводятся самопишущие манометры типа МСС-410.

Для измерения и регистрации пластовых давлений в скважинах используются глубинные манометры типа МГГ МГЛ, МГП, ДГМ-2, ДГМ-4, УДГМ-1 и др. Значения пластовых давлений фиксируются в спускаемых в скважины манометрах на диаграммных лентах, приводимых в действие часовым механизмом. Точность измерения давления зависит от типа манометра. Наиболее высокая точность свойственна глубинным дифференциальным манометрам ДГМ-2, ДГМ-4, регистрирующим измеряемое давление не от нуля, а от некоторого начального давления (4, 9).

Для измерения устьевых давлений в скважинах, дающих воду самоизливом, используются различные технические и регистрирующие манометры, обеспечивающие точность замеров до 0,05-0,1 кгс/см2 (0,49-0,98 Па).

Для измерения температуры подземных вод наиболее широко используются различных марок ртутные термометры (ТМ-1, ТМ-3, ТМ-4, ТМ-10, ТМ-14 и др.), обеспечивающие точность измерений ±0,2-0,5°С, а также более высоко точные ртутные термометры ТЛ-4, ТЛ-18, ТЛ-21, ТР-1, ТР-2, ТР-3, ТР-4 (точность измерений до ±0,01-0,05°С). В комплексе с каротажными станциями для измерений температуры подземных вод широко используются электрические термометры типа ЭТМИ-55, ЭТМИ-57, ЭТМИ-58, ЭТС-2у, ЭТО-3, ТЭГ-2, ЗАТО, обеспечивающие возможность измерения температуры воды по всему стволу скважины. Весьма перспективным представляется использование для измерений температуры подземных вод полупроводниковых термометров сопротивлений (термисторов), которые достаточно чувствительны и практически безынерционны. Серийно выпускаются стержневые термисторы (типа ММТ-1, ММТ-4, ММТ-8, КМП-4, КМП-9 и др.), которые применяются в комплекте с измерительными мостами сопротивлений марки МО-62.

Некоторые типы глубинных термометров монтируются в комплексе с приборами для замеров уровней и давления подземных вод (с хлопушками, манометрами, пластоиспытателями). Специальные типы глубинных термометров (ТТБ-1, ТГБ-4, ТГГ-1 и др.) обеспечивают возможность непрерывного измерения, и регистрации на специальных бланках изменений температуры во времени (9-12).

Для измерения расхода воды при откачках наиболее широко применяется объемный способ, при котором расход определяется по времени заполнения водой мерной емкости (бака, бочки, ведра и т. п.). При расходах воды более 10 л/с целесообразно использование водосливов (трапецеидальных, прямоугольных, треугольных), обеспечивающих определение расхода по высоте уровня проходящей через водослив жидкости (2, 8, 11). В условиях откачки чистой воды для измерения расхода можно использовать серийно выпускаемые промышленностью водосчетчики (крыльчатые типа ВК и винтовые типа ВВ), которые обеспечивают замеры расхода воды в диапазоне от 0,1 до 1300 м3/ч с погрешностью ±2-5%. При наличии электроэнергии для автоматического измерения и регистрации расходов воды целесообразно использовать расходомеры постоянного перепада давлений — ротаметры (при дебитах скважин до 63 м3/ч), и электромагнитные расходомеры (в диапазоне от 0 до400 м3/ч).

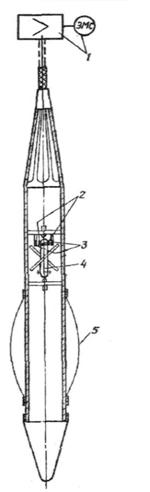

Рис. 18. Скваженный тахометрический расходомер ТСР-34/70Э: 1 — наземный пульт с электромеханическим счетчиком (ЭМС); 2— фигурный прерыватель электрической схемы; 3 — токоподводящие электроды; 4 — ось крыльчатки; 5 — съемная центрирующая рессора

Для измерения и регистрации расхода воды по стволу скважины применяются скважинные расходомеры (типа ТСР-70Ф, ТСР-43Э, ТСР-20Э, ДАУЗ, РСТ, РЭИ, РГД-1м, РГД-6Б и др.), принцип действия которых основан на измерении скоростей осевого потока воды в стволе скважины. Диаметр датчиков указанных типов расходомеров (кроме РЭИ и РГД) обеспечивает возможность их применения для замеров расхода с точностью 5-10% в гидрогеологических скважинах диаметром 80-

Более совершенными (по надежности и чувствительности) приборами, используемыми для расходометрических исследований скважин, являются скважинные термокондуктивные дебитомеры (типа СТД-2, СТД-4 и др.), которые позволяют проводить дискретные и непрерывные замеры дебита и температуры и являются весьма перспективными для исследований гидрогеологических скважин (6,10).

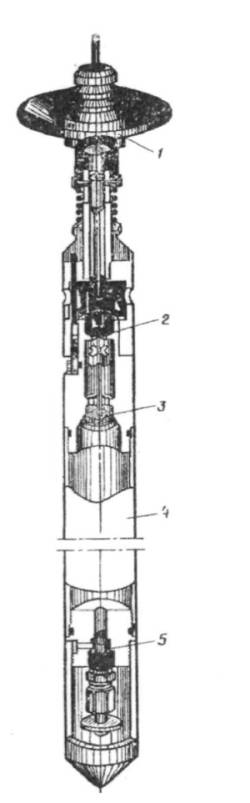

Приборы и комплекты для опробования водоносных пластов. При бурении глубоких гидрогеологических скважин в устойчивых породах опробование водоносных пластов и зон нередко осуществляется с помощью специальных испытателей и опробователей пластов, опускаемых в скважины на бурильных трубах или кабеле. Изоляция испытуемых интервалов осуществляется тампонами или пакерами, входящими в комплект испытательных инструментов или рассмотренными выше способами (см. гл. Ш, § 1).

В простейшем виде испытательный снаряд включает хвостовик-фильтр, резиновый пакер, клапанный узел и бурильные трубы. Процесс притока воды в бурильные трубы (или специальную камеру) и характер изменения пластового давления под пакером фиксируется с помощью глубинных самопишущих манометров.

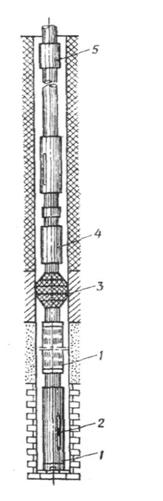

В практике опробования глубоких скважин (более 300-

Кроме рассмотренных типов пластоиспытателей в гидрогеологической практике используются снаряд СИП-3 (аналогичен упрощенной модификации ИСВ, рис. 20,й), опробователь пластов с двумя пакерами ОПТС-8/10 («Саратовец»), а также специальные гидрогеологические опробователи пластов, опускаемые в скважины на кабеле с помощью каротажных станций (опробователи ОПГ-7-10, ОПГ-4-5 и др.).

Пробоотборники. Для отбора проб воды из гидрогеологических скважин помимо специальных опробователей (типа ОПГ, ОПК, ОПКТ, ОП, ИСВ, КИИ) используются различных конструкций пробоотборники, начиная от простейшего (бутылка с пробкой и грузом на шнуре) и кончая современными пробоотборниками, обеспечивающими отбор проб воды и газа из скважин больших глубин (9, 10, 12).

Отбор проб воды из неглубоких скважин (без газовой составляющей) осуществляется водоносами ГГП-19 и ГГП-20, обеспечивающими глубину спуска до

При гидрогеологических исследованиях кроме рассмотренных в настоящем параграфе находят применение и многие другие технические средства, и приборы: пробоотборники и грунтоносы для отбора проб горных пород, приборы для отбора проб газа, геофизическая каротажная аппаратура, перфораторы для прострела обсадных колонн в интервалах опробования, фототелевизионная аппаратура для изучения и обследования стволов скважин, приборы для сбора данных по оценке элементов водного баланса (испарители, влагомеры, лизиметры и др.), различного рода лабораторные приборы и оборудования и т. д. Детальное их описание и указания по их применению приводятся в специальной и справочной литературе (1-3, 6, 8-12). Некоторые сведения о применяемых для гидрогеологических исследований технических средствах излагаются в последующих главах учебника.

Рис. 19. Испытательный снаряд ВСЕГИНГЕО ИСВ: 1 – фильтр-хвостовик; 2 – глубинный манометр; 3 – секционный пакер; 4 – испытатель пластов; 5 – запорный поплавковый клапан

Рис. 20. Схемы применения снаряда ИСВ:

а — с одним пакером; б — с двумя пакерами (1 — поплавковый клапан, 2 —узел с манометром, 3 — пакер, 4 — фильтр); в — упрощенная компоновка узлов снаряда для откачки из-под пакерной зоны (1 — обсадные трубы, 2 — бурильные трубы, 3 — пакер, 4 — манометр, 5 — хвостовик)

Рис. 21. Пробоотборник вакуумный ПВ:

1 — гидравлическая воронка; 2 — мембрана; 3 — обратный клапан; 4 — приемная камера; 5 — игольчатый вентиль для отбора проб из камеры.

§ 3. Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин

Гидрогеологические наблюдения при бурении скважин ведутся непосредственно при проходке скважин, а также при их гидрогеологическом опробовании в процессе бурения. Задачи таких наблюдений — выявление водоносных горизонтов, изучение условий их залегания, состава, мощности, водообильности, фильтрационных свойств, характера взаимосвязи водоносных горизонтов, химического состава подземных вод и получение другой гидрогеологической информации.

Виды и характер гидрогеологических наблюдений при бурении скважин в значительной мере зависят от способа их бурения. При бурении скважин обычно проводятся гидрогеологические наблюдения за уровнями подземных вод, литологическими особенностями, пористостью и трещиноватостью горных пород, состоянием глинистого раствора и его поглощением, провалами бурового инструмента и выходом керна, температурой вскрываемых вод и газопроявлениями; осуществляется отбор проб воды, газа и образцов пород для анализов и лабораторных исследований; выполняется специальное гидрогеологическое опробование вскрываемых водоносных пластов и горизонтов (см. гл. IV). Результаты выполняемых гидрогеологических наблюдений отражаются в сменных рапортах, буровых журналах, паспортах скважин и других первичных документах (1-3, 11, 12).

Наблюдения за появившимся и установившимся (статическим) уровнем воды дают возможность установить глубину залегания и гидравлический характер (напорность) вскрываемых водоносных пластов и горизонтов. Уровень воды в скажинах замеряется с помощью гидрогеологических рулеток, уровнемеров и других приборов (см. выше). При самоизливе воды из скважины уровень ее вычисляется или по высоте изливающегося фонтана над устьем скважины, либо по величине давления устьевым манометром.

Замеры появившегося и установившегося уровня воды при бурении скважин без промывки легко осуществимы и не вызывают затруднений. При бурении скважин с промывкой вскрытие водоносных горизонтов фиксируется косвенно, на основании наблюдений за выходом и потерями промывочной жидкости. В частности, вскрытие водопроницаемых пород или водоносного горизонта может быть обнаружено по увеличению или полному поглощению промывочного раствора, по изменению физических свойств раствора (плотности и вязкости) в результате его разбавления водой, по резкому изменению уровня жидкости в скважине, наблюдаемому во время перерывов в бурении. Полное исчезновение промывочного раствора при прекращении бурения обычно свидетельствует о вскрытии необводненных проницаемых пород, а установление его на определенной глубине — о вскрытии водоносного горизонта. Соответствие глубины положения жидкости в скважине статистическому уровню горизонта проверяется кратковременным доливом воды в скважину или ее откачкой из скважины. Восстановление уровня на прежней глубине свидетельствует о соответствии замеренного уровня статическому.

В процессе бурения скважины уровень воды следует замерять не менее одного — трех раз в смену в зависимости от скорости проходки и количества подъемов бурового снаряда. Буровой снаряд во время замера обязательно должен быть извлечен из скважины. В целях экономии времени гидрогеологические наблюдения приурочивают к подъемам снаряда для извлечения керна и к другим перерывам в бурении.

При бурении скважин с глинистой промывкой чрезвычайно ценными являются наблюдения за поглощением глинистого раствора, изменением его плотности, вязкости, температуры, химического состава. Эти наблюдения дают возможность выполнять сравнительную оценку водопроницаемости пород, фиксировать вскрытие водоносных горизонтов и интервалов необводненных водопроницаемых парод.

При обнаружении признаков вскрытия водоносного горизонта (уменьшение вязкости и плотности глинистого раствора, (изменение его температуры, резкое изменение уровня жидкости в скважине и т. п.) проходка скважины должна быть приостановлена с целью определения положения уровня вскрытого горизонта и (при необходимости) его гидрогеологического опробования.

Наблюдения за литологическими особенностями, пористостью и трещиноватостью пород, вскрываемых скважиной, позволяют ориентировочно судить о степени водопроницаемости пород и устанавливать глубину залегания и мощность водоносных горизонтов. Наиболее полную информацию получают при отборе и изучении керна. Для отбора образцов пород из скважин применяются обычные и двойные колонковые трубы и грунтоносы различных конструкций. Наибольшее практическое применение получили двойные колонковые трубы конструкции ТПИ, МГРИ, Львовуглегеологии, грунтоносы ВСЕГИНГЕО и НИИОСПа. Частота отбора проб зависит от изменчивости геологического разреза и целевого назначения скважины. Обычно для каждой литологической разности пород отбирают 1-2 образца. После окончания бурения отбор образцов пород возможен боковыми грунтоносами (стреляющими ГРБС, БСГ-la, ГРС-2, БКДГ, сверлящими СГ-110, СГ-150, пружинными конструкции ВСЕГЕИ и др.). Отбор образцов при бурении требует перехода на колонковое бурение. Весь керн из скважин следует тщательно отбирать, документировать и укладывать в ящики с указанием интервала отбора и процента выхода керна. Данные о степени выхода керна дают определенные представления о водопроницаемости вскрываемых скважиной горных пород (например, трещиноватые водопроницаемые породы дают малый выход керна, слабопроницаемые и монолитные породы — большой). Сопоставление процентов выхода керна по интервалам бурения с результатами наблюдений за уровнем воды и поглощением промывочного раствора позволяет оценивать водоносность того или иного интервала.

При бурении сплошным забоем большое значение приобретают наблюдения за износом долот, скоростью и режимом бурения. Литологические особенности пород изучаются по шламу, отбираемому при бурении из желобной системы регулярно через каждый метр проходки скважины.

Наблюдения за температурой проводятся как в процессе бурения, так и, главным образом, после окончания бурения скважины, когда восстанавливается нарушенный бурением тепловой режим подземных вод и горных пород. Особую ценность эти наблюдения приобретают при бурении скважин на термальные воды и в области многолетней мерзлоты. Замеры температуры проводятся с помощью термометров замедленного действия, электрических и других приборов. Эти замеры позволяют устанавливать глубину вскрываемых водоносных горизонтов и мерзлых пород, мощность многолетней мерзлоты, водоносные тектонические нарушения.

При бурении в трещиноватых и карстующихся породах (известняках, мраморах, доломитах, гипсах и др.) необходимо фиксировать провалы бурового инструмента, вызываемые наличием крупных трещин, пустот и полостей, определяющих высокую водопроницаемость проходимого интервала пород. В таких условиях ценную гидрогеологическую информацию дают также наблюдения за поведением уровня воды в скважине, поглощением промывочного раствора и изменением его свойств (плотности, вязкости, температуры, химического состава), а также фототелеметрические исследования.

Наблюдения за изменением химического состава промывочного раствора (обычно фиксируется изменение одного-двух характерных компонентов, например Na, C1 или SO4) дают информацию о вскрытии водоносных отложений и ориентировочной их водообильности. Особенно ценными эти наблюдения являются при бурении скважин на минеральные и промышленные воды, характеризующиеся высокой минерализацией и специфичным составом.

Отбор проб воды для изучения химического состава подземных вод вскрываемых водоносных горизонтов осуществляется с помощью желонок, водоносов и пробоотборников после предварительного оттартовывания или откачки воды из скважины до ее полного осветления. Обычно он проводится в период остановки бурения скважин в связи с определением положения статических уровней или в процессе проведения откачек. Объемы отбираемых проб зависят от характера и назначения анализа и чаще составляют 1-

В процессе бурения скважин необходимо вести наблюдения за газопроявлениями и при возможности отбирать пробы газа при его выделении из выходящей промывочной жидкости. Пробы растворенного в воде газа отбираются из скважин с помощью специальных пробоотборников и дегазаторов одновременно с отбором проб воды.

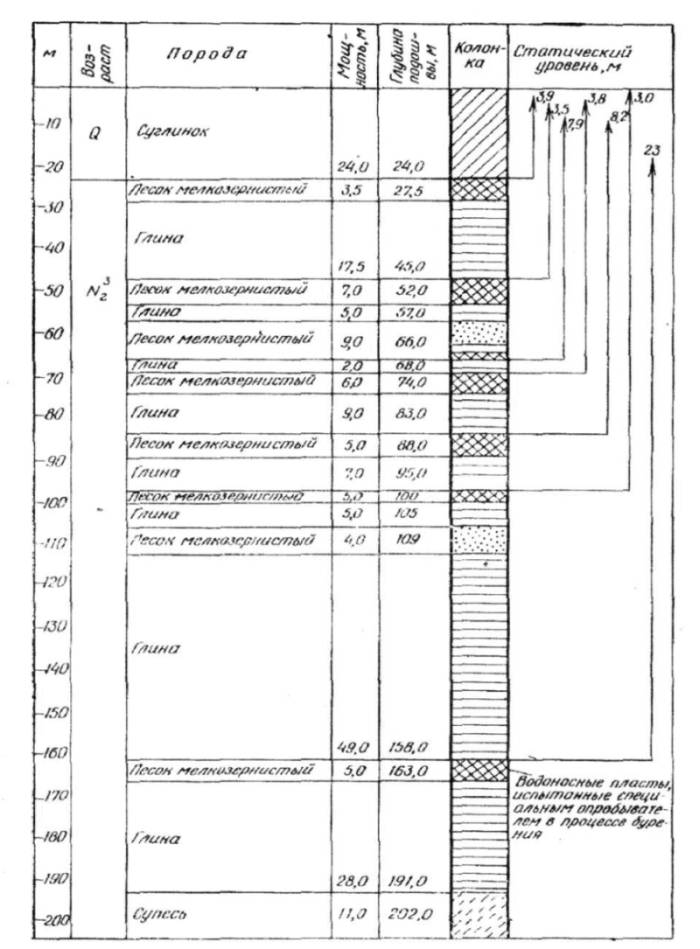

Для получения более представительных данных о вскрываемых водоносных горизонтах я, в частности, об их водообильности и фильтрационных свойствах проводится специальное гидрогеологическое опробование. В процессе бурения скважин и вскрытия водоносных горизонтов предварительное опробование осуществляется путем желонироваиия, проведения кратковременных откачек, или наливов (экспресс-опробование), испытания пластов специальными опробователями и испытательными комплектами, а также методом опережающего опробования с использованием вводимого в скважину специального фильтра-опробователя. Гидрогеологические наблюдения в процессе опробования вскрываемых горизонтов заключаются в замерах и регистрации дебитов и измерениях уровней, как в процессе откачек, так и после их прекращения (восстановление уровня). Результаты наблюдений фиксируются в журнале и таблицах с составлением гидрогеологической колонки по скважине (рис. 22). Данные опробования используются для сравнительной оценки фильтрационных свойств и водообильности вскрываемых горизонтов и пластов, выбора интервалов для установки фильтров и детального их гидрогеологического изучения и решения других задач. Более детально методы гидрогеологического опробования (опытно-фильтрационные работы) рассмотрены в гл. IV.

Комплексное проведение различных видов наблюдений и исследований (в том числе, и геофизических) при бурении скважин обеспечивает своевременное и надежное выявление водоносных пластов и горизонтов и их последующее гидрогеологическое изучение и опробование.

§ 4. Гидрогеологические наблюдения при проведении горных работ

Гидрогеологические наблюдения проводятся не только при бурении скважин, но и при проходке других разведочных и эксплуатационных горных выработок (шурфов, дудок, шахтных стволов, штолен и т. п.). Задачи таких наблюдений могут быть разными, но всегда необходимо стремиться получить ценную дополнительную геолого-гидрогеологическую информацию об объектах изучения и использовать ее для эффективного решения поставленных гидрогеологических задач. Гидрогеологические наблюдения в горных выработках могут проводиться в процессе поисково-разведочных гидрогеологических работ, при специализированных съемках, поисках, разведке и разработке месторождений различных полезных ископаемых и выполнении других заданий. Если в районе проведения гидрогеологических работ имеются действующие или старые рудники, то и их выработки тоже подлежат гидрогеологическому обследованию и документации.

В подземных горных выработках фиксируются и описываются все водопроявления, проводятся наблюдения за притоком, температурой и химическим составом воды, изучаются литологические особенности вскрытых пород, их водно-физические свойства и устойчивость в кровле, стенках и подошве выработок.

Преимущества осуществления наблюдений в горных выработках большого сечения заключаются в том, что породы и водопроявления доступны в них непосредственному осмотру и визуальному изучению. При наблюдениях, как в вертикальных, так и в, горизонтальных выработках целесообразны фотографирование и зарисовки наблюдаемых объектов и явлений.

Основное (внимание при документации горноразведочных выработок уделяется изучению литологических особенностей вскрытых пород, их структуры, крепости, степени выветрелости, трещиноватости, плотности (для песков), глинистости и консистенции (для связных пород) влажности, водопроявлений и физико-геологических процессов. Так, для решения многих гидрогеологических задач большое значение имеет тщательное изучение трещиноватости пород. Наблюдения за трещиноватостью позволяют установить: а) направление и угол падения трещин; б) количество трещин на квадратный метр площади; в) состав заполняющего материала; г) происхождение трещин (тектонические, выветривания, скола, напластования, карстовые); д) преобладающие системы трещин (горизонтальные, вертикальные); е) характер трещин (открытые, закрытые). В подземных горных выработках (штольнях, штреках и др.) могут возникать трещины, обусловленные горным давлением.

Наиболее крупные трещины полезно зарисовать в крупном масштабе с указанием основных размеров. Такие трещины целесообразно также сфотографировать и отметить на плане.

Рис. 22. Гидрогеологическая колонка скважины

Следует обращать внимание на состояние и устойчивость горных пород в почве, кровле и стенках изучаемых горных выработок (штолен, штреков, шурфов и др.); тщательно фиксировать характер и особенности наблюдаемых физико-геологических явлений и процессов (пучение, прорывы плывунов, прогибы, вывалы, просадки, деформации и др.).

При документации горных работ ведутся тщательные наблюдения за всеми видами водопроявлений; определяются появившиеся и установившиеся уровни вскрываемых водоносных горизонтов. В процессе проходки выработок с водоотливом и при создании водотоков в некоторых видах выработок (например, в канавах, заданных на склоне рельефа, или штольнях с уклоном в сторону устья) определяются величины водопритока и водоотлива, изучается режим подземных вод.

Из практики известно, что с течением времени изменяется цвет горных пород, вскрытых выработками, их влажность, пластичность, могут возникнуть новые трещины в породах, в некоторых выработках понижаются отметки выхода воды (например, в штольне), что нередко связано с уменьшением водопритока до полного его иссякания, могут быть констатированы колебания химического состава откачиваемых или свободно изливающихся подземных вод. Эти и другие изменения устанавливаются в результате выполнения периодических гидрогеологических наблюдений, проведение, которых обязательно во всех действующих горных выработках и целесообразно в процессе проведения разведочных горных работ.

ЛИТЕРАТУРА

1.Башкатов Д. Н., Роговой В. Л. Бурение скважин на воду. М., «Колос», 1976, 208 с.

2.Башкатов Д. Н., Тесля А. Г. Гидрогеологические наблюдения при бурении и опробовании скважин на воду. М., «Недра», 1970, 145 с.

3.Белицкий А. С., Дубровский В. В. Проектирование разведочно-эксплуатационных скважин для водоснабжения. М., «Недра», 1974, 254 с.

4.Васильевский В. Н., Петров А. И. Исследование нефтяных пластов и скважин. М, «Недра», 1973, 342 с.

5.Гаврилко В. М. Фильтры водозаборных, водопонизительных и гидрогеологических скважин. Изд. 2-е. М., Стройиздат, 1968, 397 с.

6.Гринбаум И. И. Расходометрия гидрогеологических и инженерно-геологических скважин. М., «Недра», 1975. 270 с.

7.Госстрой СССР. СНиП П-31-74. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. М., Стройиздат, 1975, 150 с.

8.Опытно-фильтрационные работы. Под редакцией В. М. Шестакова и Д. Н. Башкатова. М., «Недра», 1974, 204-с.

9.Петров А. И. Методы и техника измерений при промысловых исследованиях скважин. М., «Недра», 1972, 272 с.

10.Плотников Н. И. Эксплуатационная разведка подземных вод. М., «Недра», 1973, 296 с.

11.Справочник по бурению и оборудованию скважин на воду. Под ред. В. В. Дубровского. Изд. 2-е. М., «Недра», 1972, 512 с.

12.Справочное руководство гидрогеолога. Изд. 2-е, т.