ГЛАВА 8. ПОДСЧЕТ ЗАПАСОВ

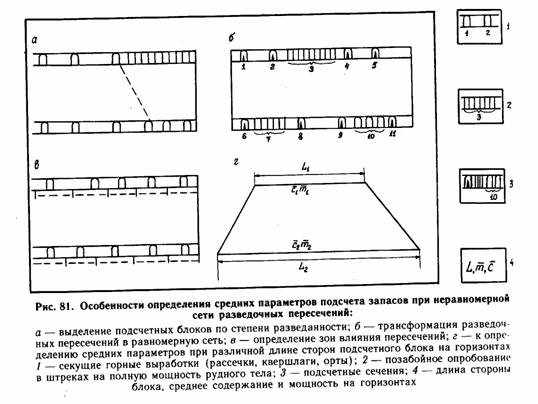

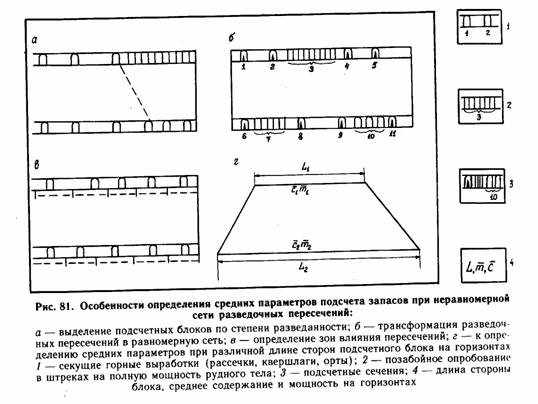

Подсчет запасов проводится после завершения каждой стадии геологоразведочных работ. Наиболее важное значение он имеет по окончании детальной разведки, когда месторождение передается в промышленное освоение. Способы подсчета запасов на рудных месторождениях и вычисления подсчетных параметров достаточно полно описаны в многочисленных руководствах [17, 22, 25, 31, 43, 48, 52], в связи с чем в настоящей главе рассмотрены лишь те способы, которые наиболее часто применяются на золоторудных месторождениях. В ней отражены также вопросы использования данных опробования при подсчете запасов, представительности материалов бурения, оконтуривания и категоризации запасов, прогнозной оценки месторождений, подсчета запасов по категории С2, применения коэффициентов для введения в подсчетные параметры.

8.1. СПОСОБЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ

При подсчете запасов устанавливаются: количество руды и содержащихся в ней золота и попутных компонентов; качественная характеристика руд и подразделение их на типы; пространственное размещение золота по месторождению в целом, отдельным его участкам и рудным телам; распределение запасов по категориям разведанности. Подсчет Запасов позволяет выявить геолого-экономическую эффективность разведки месторождения соответствующего морфологического типа.

Выбор способа подсчета запасов на золоторудных месторождениях определяется морфологическим типом и мощностью рудных тел, их условиями залегания, характером распределения золота, а также техническими способами, системой и плотностью сети разведки. Наиболее употребляемые и рекомендуемые способы определения запасов — подсчет геологических или эксплуатационных блоков; вертикальных и горизонтальных параллельных сечений.

Способ геологических или эксплуатационных блоков применяется при подсчете запасов линейно-вытянутых маломощных (до 3 м) рудных тел (жилы, жилообразные залежи, жильные зоны). Границы разведанной части рудного тела в зависимости от условий его залегания и пройденные в нем выработки и скважины при этом способе отображаются на продольной проекции рудного тела на вертикальную, горизонтальную или наклонную плоскость.

Плоскостью проекции при горизонтальном или пологом залегании рудных тел служит горизонтальная плоскость (план), при крутом вертикальная плоскость, параллельная простиранию рудного тела. Угол между плоскостью проекции и истинным положением рудного тела в направлении простирания или падения не должен превышать 20°, в противном случае необходимо вводить поправку на непараллельность проекции и рудного тела.

При пологом залегании рудного тела, когда оно спроектировано на плоскость, не параллельную рудному телу, истинную площадь определяют по формуле: S= S,./cosα, где S, — проекция площади рудного тела; α — угол между плоскостью падения рудного тела и плоскостью, на которую оно спроектировано.

При разведке линейно-вытянутых крутопадающих маломощных рудных тел результаты разведочных работ для подсчета запасов оформляются на продольной вертикальной проекции рудного тела (см. рис. 8 10). Отстраиваемые при этом поперечные разрезы имеют вспомогательное значение и предназначены для понимания особенностей строения рудных тел и характера распределения в них золота, увязки рудных тел между разрезами. Результаты разведки пологозалегающих маломощных рудных тел выносят на их проекции на горизонтальную плоскость, (см. рис. 15) или плоскость данных рудных тел, а также на вспомогательные разрезы.

На погоризонтные планы наносятся данные опробования горных выработок, на продольные проекции — все разведочные выработки прослеживания (штреки, восстающие, проекции секущих горных выработок (канавы, рассечки, орты) и скважин. Графические построения при этом способе сводятся к оконтуриванию рудного тела с выделением подсчетных блоков в пределах его общего контура, границы которых в зависимости от имеющейся разведочной сети могут не совпадать с границами эксплуатационных блоков (подсчет на основе геологических блоков) или совпадать с ними (подсчет на основе эксплуатационных блоков).

В основу подсчета способом геологических и эксплуатационных блоков положено выделение и оконтуривание подсчетных блоков по степени изученности и близким значениям основных геолого-промышленных параметров (мощности, содержанию, условиям залегания). При подсчете запасов этим способом блоки выделяются и оконтуриваютея применительно к возможным системам вскрытия и отработки месторождения. Данный способ позволяет с максимальной обоснованностью при соответствующей степени разведанности блока определить средние поде четные параметры.

Способ эксплуатационных блоков можно рассматривать как частный случай способа геологических блоков. Под блоками в данном случае понимаются отдельные части рудного тела, оконтуренные горными выработками (штреками и восстающими) с четырех или с трех сторон и соответственно детально опробованные. Обе разновидности этот способа подсчета основаны на одном и том же принципе и применяются в одинаковых геологических условиях.

При разведке маломощных линейно-вытянутых рудных тел, вписывающихся в сечение выработок прослеживания, получают большой объем разведочных данных, что обеспечивает надежность определения основных подсчетных параметров при подсчете запасов способом геологических блоков. Большой объем геологических наблюдений и данных опробования в выработках, ограничивающих каждый эксплуатационный блок с четырех сторон (штреки, восстающие), способствует подсчету запасов высоких категорий.

При относительно небольшом объеме геологических наблюдений и опробования, вызванном проходкой через соответствующие расстояния секущих горных выработок, обеспечивающих полное пересечение рудного тела по мощности, подсчет осуществляется способом геологических блоков. В этом случае в подсчетный блок включаются достаточно большие объемы руд, характеризующиеся близкими уровнями мощности рудного тела и содержаний золота в пределах одного, реже двух—трех этажей. Использование того или иного рассматриваемого способа подсчета запасов зависит от вида разведочных выработок, их расположения и плотности сети. Оба способа подсчета характеризуются одинаковыми графическими построениями и вычислительными операциями. Одинаковы и формулы для запасов руд и металла.

Для определения объема руды в подсчетном блоке измеряется его площадь на продольной проекции и вычисляется средняя мощность рудного тела по результатам замеров в выработках. Для получения запасов руды и металла устанавливаются среднее содержание золота на основе данных опробования полных пересечений рудного тела на всю его мощность и средняя величина объемной массы соответствующего , типа руд в данном блоке.

Объем руды Vв подсчетном блоке определяется как произведение площади блока Sна вычисленную среднюю мощность т рудного тела, т. е. V= S*m. В тех случаях, когда линейные (бороздовые) пробы располагаются не перпендикулярно к мощности разведуемого рудного тела, а горизонтально, вводить поправки на угол проекции при вычислении средней мощности по блоку и площади не требуется.

Произведение объема руды в блоке Vна установленную среднюю величину объемной массы dсоответствует запасу руды в блоке, т. е.Q= V*d. Запасы металла в блоке устанавливаются из выражения P= Q*cгде с—среднее содержание золота. Результаты вычисления средней мощности, содержания и запасов по отдельным эксплуатационным блокам записываются в формуляры.

Общие запасы руды и золота в рудном теле определяются путем, суммирования запасов, подсчитанных по отдельным блокам. Подсчет запасов указанными способами, как правило, осуществляется в такой последовательности.

1. Выработки, пройденные при разведке рудного тела, проектируются на вертикальную, наклонную или горизонтальную плоскость, ориентированную параллельно его простиранию.

2. На основе опробования и геологической документации горных выработок на продольной проекции строится общий подсчетный контур запасов и устанавливаются границы отдельных блоков.

3. На продольной проекции измеряется площадь подсчетных блоков путем планиметрирования или разбивки блоков на правильные геометрические фигуры.

4. На основе геологического опробования и документации определяются средние мощности рудного тела и средние содержания металла по отдельным разведочным сечениям и блокам.

5. По частным определениям объемной массы руды вычисляют ее среднюю величину для всего месторождения, отдельных рудных тел или группы блоков, представленных различными типами руд.

6. Осуществляется подсчет запасов руды и металла в блоках.

Основное достоинство способа геологических и эксплуатационных блоков — относительная простота и скорость графических построений и вычислительных операций, тесная увязка их с системой разведки. Однако этот способ не обладает достаточной наглядностью о характере и деталях распределения золота в рудном теле, в связи с чем составляются дополнительные специальные разрезы и другие графические материалы.

Подсчет запасов способами вертикальных или горизонтальных параллельных сечений (разрезов) применяется в основном при разведке золоторудных месторождений, представленных телами значительной мощности и простирания (жильные и минерализованные зоны, штокверки, линзовидные залежи).

Разведка пологих и крутопадающих рудных тел большой мощности наклонными скважинами, расположенными в системе поперечных разведочных линий, определяет целесообразность подсчета запасов способом вертикальных сечений. При разведке крутопадающих рудных тел подземными горизонтальными секущими горными выработками и горизонтальными скважинами создаются наиболее благоприятные условия для подсчета запасов способом горизонтальных сечений. Предпочтение следует отдавать тому способу, который позволяет наиболее полно отразить геологические особенности разведуемого месторождения. Иногда используется сочетание способов вертикальных и горизонтальных сечений. Принципы подсчета запасов способами вертикальных и горизонтальных сечений практически одинаковы.

В процессе разведки месторождения, запасы которого будут подсчитываться способом параллельных сечений, проходку разведочных горных выработок и бурение скважин следует осуществлять по возможности по параллельным линиям, а выработки располагать равномерно. Горные выработки и скважины должны полностью пересекать рудные тела. Способ параллельных сечений дает возможность подсчитывать запасы при крайне сложных контурах тел, наличии перемежающихся рудных и безрудных прослоев.

При оформлении результатов разведки линейно-вытянутых рудных тел большой мощности (месторождения типа жильных и минерализованных зон) для подсчета запасов составляются планы горизонтов, разведанных горными выработками, продольная вертикальная проекция и поперечные разрезы.

Запасы месторождений, представленных рудными телами большой мощности (крутопадающие линзовидные рудные тела или жильные зоны), подсчитываются на поперечных вертикальных разрезах (сечениях), построенных по разведочным линиям. При этом продольные вертикальные сечения служат вспомогательным материалом для увязки поперечных сечений между собой. На основе этих графических материалов рудное тело разбивается на подсчетные блоки, границы которых изображаются во всех проекциях: на погоризонтных планах, продольной проекции и поперечных разрезах. Подсчет запасов штокверков, разведанных параллельных сечениями, оформляется так же, как и линзовидных рудных тел.

В случае подсчета запасов способом вертикальных сечений на основании данных по выработкам (скважинам) для каждой разведочной линии строятся геологические разрезы, на которых отображают рудное тело и вмещающие породы. На вертикальных поперечных сечениях контур рудных тел проводится по результатам геологической документации, опробования скважин и выработок.

При этом способе подсчета границами блоков запасов категорий В и С1 служат смежные поперечные сечения (поверхность и горизонтальные сечения). Контуры блоков на планах поверхности и горизонтальных сечениях отстраиваются по данным вертикальных поперечных сечений рудных тел. Обычно блоки выделяются между двумя сечениями, но в ряде случаев при густой сети выработок возникает необходимость, включения в блок нескольких сечений. При большой протяженности рудных тел по падению блоки, ограниченные двумя сечениями, оказываются очень крупными, и когда выявлены изменения по вертикали и характере распределения золотого оруденения или морфологии рудного тела, их целесообразно разбить на несколько самостоятельных блоков.

При подсчете запасов горизонтальными сечениями по каждому разведочному горизонту составляется погоризонтный план (горизонтальный разрез), на который наносятся все выработки с результатами геологической документации и опробования. На основе геологической документации на погоризонтных планах отрисовываются рудные тела, выделяются типы руд, указываются вмещающие породы и главные структурные элементы. По результатам опробования устанавливаются контуры промышленных и непромышленных золотых руд.

Одновременно с горизонтальными разрезами составляются продольная вертикальная проекция рудного тела и ряд поперечных вертикальных разрезов. Они не используются при подсчете запасов, но имеют вспомогательное значение и позволяют уточнить морфологию рудных тел, характер изменения оруденения по простиранию, падению и мощности. Это дает возможность разделять рудное тело на подсчетные блоки, границы которых отражаются на планах продольной проекции и поперечных разрезах. При однородном характере оруденения и одинаковой плотности сети выработок в других ближайших горизонтальных разрезах (сечениях) промышленную часть рудного тела лежащую между этими разрезами, часто относят к одному подсчетному блоку.

После того как установлены и нанесены на горизонтальные разрезы (погоризонтальные планы) границы подсчетных блоков, определяется среднее содержание золота и попутных компонентов по выработкам и скважинам в границах блоков на горизонтальном или вертикальном разрезе.

Способ подсчета запасов вертикальными и горизонтальными сечениями обладает рядом преимуществ, однако имеет и недостатки. Основное преимущество — подсчет запасов опирается на конкретные геологические разрезы или погоризонтные планы, при построении которых учитываются геологические особенности месторождения и отдельных рудных тел, а также все данные разведки. Главный недостаток подсчета запасов способом вертикальных сечений — возможность его применения только на месторождениях, разведанных по профилям.

Способ параллельных горизонтальных сечений очень удобен при подсчете запасов рудных тел неправильной формы и малого размера (гнездообразные, трубчатые тела), разведанные в основном горизонтальными горными выработками и горизонтальными скважинами. Запасы руды и золота определяются при этом способе раздельно для каждого из выделенных блоков. Общие запасы по рудному телу устанавливаются суммированием запасов по отдельным блокам. В данном случае результаты разведки для подсчета запасов оформляются на погоризонтных планах. По каждому рудному телу составляются также продольные или поперечные разрезы для характеристики морфологии рудных тел.

В случае параллельного расположения разведочных линий определение объема руды в блоках между двумя сечениями для обеих разновидностей подсчета запасов сечениями (вертикальными или горизонтальными) осуществляется одинаково, по одним и тем же формулам.

При вычислении объема руды должны быть учтены различия в размерах площади рудного тела по сечениям (разрезам), ограничивающим блок. В том случае, когда площади рудного тела в параллельных сечениях близки по размерам, объем руды может быть определен по-формуле подсчета объема призмы

где V— объем руды в блоке, м3; l— расстояние между сечениями, м; S1 и S2— площади рудного тела в сечениях, м2.

Если площади рудного тела в ограничивающих блок сечениях резко отличаются друг от друга (более чем на 40%), то объем определяется по формуле подсчета объемов усеченной пирамиды

<![endif]>

<![endif]>

Когда блоки опираются только на одно сечение (крайние блоки), объем может быть определен в зависимости от характера выклинивания рудного тела по формуле подсчета клина, конуса и усеченной пирамиды.

Приведенные формулы для определения объема блока применяются тогда, когда линии разведочных выработок или горизонты располагаются параллельно. Если разведочные сечения не параллельны, то объем блока подсчитывается по следующим формулам:

Угол между сходящимися разрезами менее 100

Угол более 100

Где V– объем блока между разрезами, м3; S1и S2– площади рудного тела в сечениях, м2; Н1 и Н2 – расстояния по перпендикулярам, восстановленным соответственно к центру тяжести сечения до пересечения с соседним сечением, м; α – угол между сечениями.

При разведке месторождений по разведочным линиям случаи резко непараллельного расположения разрезов встречаются обычно не часто и количество блоков, для определения объемов которых требуется применение специальных формул, незначительно.

Для определения запасов руды выявленный одним из существующих способов объем рудного тела в блоке умножается на величину объемной массы руды. При подсчете запасов золота необходимо определение его среднего содержания для каждого блока отдельно. Если блок ограничен двумя сечениями, то обычно для определения среднего содержания золота по блоку сначала выявляют средние содержания для каждого сечения, а затем принимают среднее по двум сечениям.

Значения среднего содержания золота для каждого блока, умноженные на запасы руды в блоке, и будут соответствовать запасам металла в каждом блоке. Суммируя запасы руды и золота по отдельным блокам, устанавливают запасы по всему рудному телу.

Ошибки, допущенные при разведочных работах, а именно: неправильная ориентировка, бессистемное и неравномерное расположение выработок по рудному телу, большие непредусмотренные искривления и неполное пересечение пробами рудного тела, систематические погрешности опробования и анализа проб, некачественная геологическая документация – значительно снижают надежность подсчета запасов. В одних случаях они могут быть учтены соответствующими приемами и их влияние сведено до минимума, в других – их устранение на стадии подсчета запасов практически не возможно. В целом же допущенные ошибки снижают геолого-экономичечскую эффективность геологоразведочных работ.

При неправильной ориентировки сети выработок в значительной степени искажается представление о внутреннем строении месторождения в целом, отдельных рудных тел и их морфологии.

Неравномерное расположение выработок в пределах рудного тела приводит к различной степени его разведанности. Для создания более равномерной сети выработок приходится объединять сближенные пересечения и использовать в дальнейшем средние показатели мощности и содержания по ним как самостоятельные пересечения. В этом же случае нередко возникает необходимость учета зоны влияния отдельных пересечений для расчета средних показателей по рудному телу, что не позволяет наиболее полно характеризовать распределение мощности и содержания на отдельных участках рудного тела.

При бессистемном чередовании в пределах рудного тела участков, заметно отличающихся плотностью разведочной сети, общая разведанность рудных тел, несмотря на большое количество разведочных пересечений, может оказаться недостаточной для квалификации запасов по категориям В и С1.

Искривления скважин вызывают неодинаковую плотность разведочной сети на различных участках месторождения и приводят к косым пересечениям рудных тел. При этом возникают затруднения в увязке рудных пересечений как в плоскости подсчетных геологических разрезов, так и между ними. С целью избежания ошибок, связанных с искривлением скважин, делаются дополнительные довольно трудоемкие расчеты и построения. В случае больших искривлений скважин от заданного направления (особенно азимутальных) информация по рудным телам об их геологическом строении и мощности, а также содержании в них полезных компонентов, привязанная к плоскости подсчетных разрезов, характеризуется значительной долей условности и часто не может быть использована для подсчета запасов.

В этих условиях при разведке вертикальными разрезами на месторождениях типа штокверков и минерализованных зон (со значительными мощностями) для подсчета запасов может быть использован вариант метода горизонтальных сечений — подсчет горизонтальными слоями. Горизонтальные подсчетные слои выделяются через 15—40 м по вертикали и внутри их (по площади) выделяются подсчетные блоки, исходя из фактической степени разведанности их с учетом пересечения слоя искривленными скважинами. При этом определение контура рудного тела в каждом слое (на опорных горизонтах) производится аналитическим путем, с расчетом координат этих точек по известным границам, пересеченным скважинами на выше- и нижележащих горизонтах. Интервалы опробования скважин в каждом слое являются основой расчета содержаний для каждого выделенного блока в слое (так же, как и при методе геологических блоков).

Низкий выход керна снижает надежность опробования по скважинам. В пределах контуров блоков с балансовыми запасами ошибки, возникающие за счет низкого выхода керна, могут быть в той или иной мере учтены при подсчете запасов, если в этих же контурах пройдены горные выработки. При отсутствии горных выработок реально существующие рудные интервалы не всегда могут быть установлены в связи с избирательным истиранием руды. Это приводит к неоправданному отнесению части запасов в забалансовые. Кроме того, в данном случае возникает неоднозначность в увязке рудных пересечений в единые рудные тела, приводящая к неправильной оценке всего месторождения.

Использование данных опробования при подсчете запасов

При подсчете запасов для получения надежных результатов важно правильно использовать данные опробования. От этого во многом зависит получение надежной и полной информации как о содержании золота в рудах, так и о границах промышленных руд при разведке рудных тел, не имеющих четких геологических границ. В процессе подсчета запасов необходимо использовать результаты лишь тех проб, которые пересекают рудное тело на всю мощность — от висячего до лежачего бока. Если разведка жильных рудных тел малой мощности, вписывающихся в сечение выработок и имеющих четкие геологические границы, осуществляется горными выработками прослеживания (штреки), то в подсчет запасов вводятся сквозные пробы по забоям. Пробы, отобранные по штреку, пройденному по простиранию рудного тела, мощность которого превышает ширину выработки, не должны учитываться при подсчете запасов, если из штрека не пройдет рассечки для опробования рудного тела на всю его мощность. Это делается во избежание возможного искажения содержания золота в руде за счет учета проб, характеризующих лишь отдельные обогащенные или обедненные участки рудного тела по простиранию. В данном случае при подсчете запасов используются лишь результаты опробования рассечек, полностью пересекающих рудное тело по мощности от висячего до лежачего бока.

При разведке горных тел секущими горными выработками (рассечками, квершлагами, ортами) и горизонтальными скважинами, пробуренными вкрест их простирания, каждое опробованное сечение при подсчете запасов принимается в расчет на равных основаниях при равномерной сети опробования. В случае разведки мощных рудных тел, промышленные контуры которых определяются только на основе геологического опробования, как исключение, при подсчете запасов могут использоваться результаты опробования единичных горных выработок, не пересекающих рудное тело на всю мощность, но характеризующих большую его часть. Это позволяет привлечь при подсчете запасов дополнительные первичные данные, необходимые для надежного определения содержания золота в руде.

Для подсчета запасов не рекомендуется использовать данные опробования выработок, характеризующих оруденение в разных направлениях. Средние показатели содержания золота в рудах не следует устанавливать по пробам, отобранным в выработках, пройденных во взаимно перпендикулярных направлениях (в штреках и рассечках, рассечках и восстающих). При разведке рудных тел, вписывающихся в сечение горных выработок и равномерно рассеченных по простиранию восстающими на эксплуатационные блоки, оправдано введение в подсчет запасов данных опробования по восстающим.

Если по рудному телу пройдены лишь отдельные (единичные) восстающие без соблюдения системы проходки через определенные интервалы (60—120 м), во избежание ошибок за счет случайного пересечения восстающими обогащенных участков рудного тела не рекомендуется использовать данные опробования по восстающим наравне с данными рядовых проб, отобранных по штрекам. В этом случае при подсчете запасов допускается введение средних данных опробования по восстающему, приравненных к результату рядовой сквозной пробы по штреку или к среднему результату по отдельному сечению.

Если запасы в блоках маломощных рудных тел подсчитываются по результатам опробования горных выработок и разведочных скважин, то совместное применение данных опробования в расчетах оправдано лишь тогда, когда средние данные по скважинам и горным выработкам (мощность, содержание золота) существенно не отличаются друг от друга и надежность результатов по скважинам установлена. Если при этом количество опробованных сечений в штреке в пределах подсчетного блока может быть признано соизмеримым с количеством рудных пересечений по скважинам, то средние показатели содержания золота и мощности могут быть определены в границах блока исходя из данных опробования штрека и скважин.

В том случае, когда данные опробования по горным выработкам (штрекам или рассечкам) показывают более высокие средние содержания по отношению к средним содержаниям по скважинам, пробуренным по падению рудного тела ниже горизонта горных выработок и это невозможно объяснить, то средние показатели содержания и мощности в нижележащем блоке, ограниченном скважинами, определяются также по данным опробования горных выработок и скважин. Если в рудном теле по данным опробования скважин выявлены более высокие содержания золота, чем по данным опробования горных выработок, то на блок, оконтуренный горной выработкой и скважинами, распространяются средние показатели (мощность, содержание) по данным опробования горной выработки (штреку, рассечкам).

При подсчете запасов по маломощным линейно-вытянутым рудным телам, разведанным по простиранию штреком, а по падению небольшим количеством скважин, последние используются в основном для оконтуривания блоков категории С1. Данные опробования каждой скважины при этом вводятся в расчет для определения средней мощности и содержаний наравне с данными сквозных проб, отобранных в штреке по забоям. В этом случае из-за резкого преобладания количества проб, взятых в горных выработках, на подсчетный блок, оконтуренный по падению скважинами, практически распространяются средние показатели содержания и мощности, установленные по данным опробования штрека.

Когда подсчет запасов осуществляется по мощным рудным телам, разведанным вертикальными параллельными сечениями, среднее содержание определяется в каждом разведочном сечении по данным опробования горизонтальных или вертикальных горных выработок (канавы, орты, шурфы) и скважин, пересекающих рудное тело. При этом горные выработки и скважины, должны равномерно размещаться в пределах рудного тела. Для определения среднего содержания по сечению в этом случае все пробы по выработкам и скважинам используются на равном основании.

Если при разведке выработки в рудном теле размещены неравномерно, то среднее содержание по каждой из них определяется отдельно; среднее содержание в подсчетном блоке устанавливают с учетом влияния каждой выработки или же выделяются блоки, характеризующиеся одинаковой степенью разведанности.

При разведке вертикальными или наклонными скважинами мощных рудных тел (минерализованные зоны, штокверки), имеющих большую площадь поперечного сечения и значительный размах оруденения по вертикали, данные опробования скважин могут учитываться полностью независимо от полноты пересечения рудных тел.

8.2. ОКОНТУРИВАНИЕ РУДНЫХ ТЕЛ В РАЗВЕДОЧНЫХ ВЫРАБОТКАХ

В основу определения контура золоторудных тел в пределах каждой отдельно взятой горной выработки положены представления о характере распределения золота в рудном теле и рудовмещающих породах. Пересечение рудного тела разведочной выработкой на полную мощность обязательно. Если рудное тело имеет четкие границы с вмещающими породами и последние не содержат золота, то оконтуривание со стороны висячего и лежачего боков его производят по геологически обоснованным опорным точкам, визуально наблюдаемым в горных выработках и по керну; в ряде случаев используют геофизические методы.

Содержание золота устанавливается с учетом данных всех проб, отобранных на полную мощность рудного интервала. Балансовое сечение должно удовлетворять кондициям и по содержанию, и по мощности. Для маломощных рудных тел промышленное значение сечения определяется по метрограмму при условии соответствия уровня содержания золота установленным кондиционным лимитам.

Иногда породы в зальбандах маломощных рудных тел содержат золото и по своим показателям соответствуют промышленным рудам. В таких случаях они включаются в общий контур балансовых запасов. Граница их проводится по пробам с кондиционным содержанием и выносится на разрезы, погоризонтные планы и проекции наряду с естественными геологическими границами рудных тел.

На отдельных месторождениях типа минерализованных зон рудные тела хотя и имеют геологические границы, но визуально выделяются с большим трудом и, в основном, только по горным выработкам. Внутреннее строение таких рудных зон сложное и характеризуется неравномерностью распределения различных по составу рассланцованных и гидротермально измененных пород с вкрапленной и прожилково-вкрапленной золоторудной минерализацией. Минерализация в подавляющем большинстве случаев не выходит за пределы геологических границ. Однако в непосредственной близости от рудных тел часто располагаются сопряженные, маломощные и практически безрудные зоны, по внешнему виду похожие на основные рудные тела. Эти безрудные зоны устанавливают по данным опробования выработок и не включают в контур промышленных руд.

Определение естественных границ в горных выработках хотя и сопряжено с некоторыми трудностями, но вполне возможно при тщательных геологических наблюдениях. Границы устанавливаются по комплексу геологических и минералогических признаков исходя из особенностей строения и элементов залегания рудовмещающих структур с учетом данных опробования.

В скважинах выделить геологические границы не всегда удается. Это обусловлено истиранием керна, отсутствием возможности массовых замеров (наблюдений) элементов залегания рудовмещающих структур и детального изучения внутреннего строения рудных тел. Поэтому оконтуривание рудных тел по мощности в скважинах производится по бортовому содержанию, установленному на основе анализа распределения содержаний золота в рудных телах по данным горных выработок.

Оконтуривание одного и того же рудного тела по геологическим границам в пределах горных выработок и одновременно по бортовому лимиту в скважинах вполне правомерно, так как позволяет более полно учесть запасы и квалифицировать их в ряде случаев (когда геологические границы по керну не могут быть установлены надежно) по более высокой категории.

При пересечении рудных тел различных направлений, имеющих геологические границы, нередко наблюдается резкое увеличение их мощности, возрастает и уровень содержания золота. В одних случаях пытаются выделить естественные границы различных рудных тел и в их пределах определяют мощность и содержание; в других — данные, полученные в местах сопряжения различных тел, не учитывают при расчете средних содержаний и мощностей для подсчетных блоков. Использование параметров подобных пересечений при подсчете запасов возможно только при отсутствии увеличения содержаний золота и мощности в узлах пересечения рудных тел, так как даже правильное проведение границ не может гарантировать от существенных погрешностей в определении подсчетных показателей. В данных условиях рудные пересечения следует исключать из подсчета запасов.

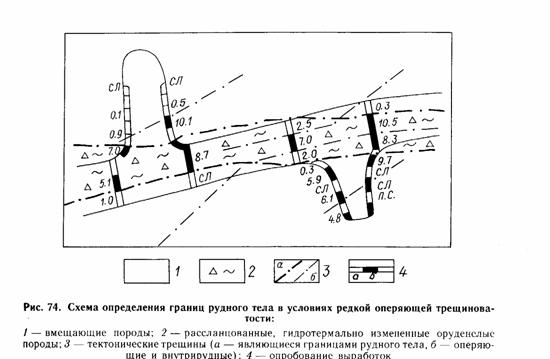

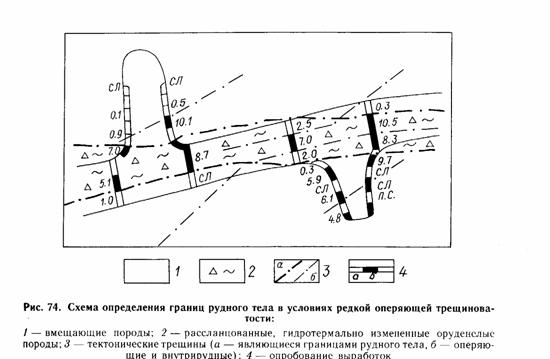

Нередко основные рудные тела со стороны их лежачего или висячего бока осложняются трещинами, к которым за пределами естественных границ рудного тела приурочены пробы с высоким содержанием золота (рис. 74). Если установлено, что оперяющие трещины и рудные тела не принадлежат к одним и тем же структурным элементам и отличаются условиями залегания и т. д., то такие пробы также не следует включать в контур рудного тела. Их учет при формальном оконтуривании на основе бортового содержания и допустимой мощности прослоев пустых пород может привести к появлению нехарактерных раздувов мощности, усложняющих морфологию рудного тела и приводящих к необоснованному приросту запасов руды.

На месторождениях, где переход от промышленных руд к пустым породам постепенный и руды внешне не отличаются от вмещающих пород, границы балансовых руд определяются только по результатам опробования. В этих случаях особенно важно, чтобы пробы отбирались непрерывно по всей мощности оруденения зоны, а длина интервала опробования была соизмерима с ожидаемой минимально допустимой рабочей мощностью и кратна ожидаемой мощности пустых прослоев, включаемых в контур промышленных руд.

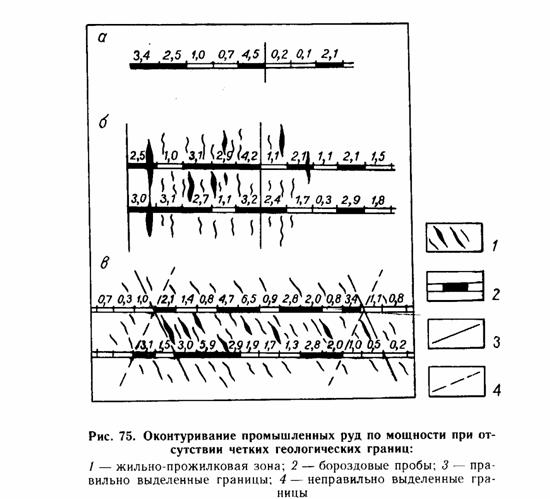

Границы промышленных руд при отсутствии четких ограничений между рудным телом и вмещающими породами определяются, как правило, в условиях случайных колебаний содержания по совокупности смежных проб и на основании бортового содержания золота и пробах путем последовательного приращивания интервалов руд с более низкими содержаниями к более богатым интервалам рудного тела. Проведение контура по крайней пробе с бортовым содержанием без учета геологических особенностей распределения оруденения в приращиваемом участке может привести к включению в рудное тело непромышленных запасов или к переводу явно балансовых руд в разряд забалансовых.

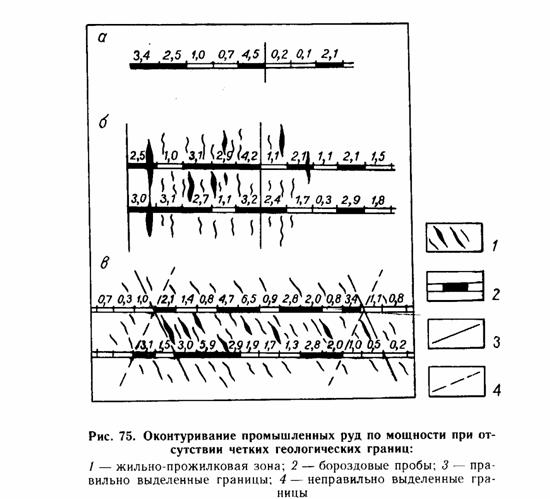

В предлагаемом примере (рис. 75) контур рудного тела следует ограничить пробой с содержанием 4,5 усл. ед., так как последовательное приращивание слева направо дает содержание на приращиваемый интервал не ниже установленного бортового значения (2 усл. ед.). В то же время проведение границы по пробе с содержанием 2,1 приведет к включению в контур рудного тела практически безрудных вмещающих пород.

При определении границ рудного тела по мощности в горных выработках, опробованных по двум стенкам или двумя сечениями проб по одной стенке, рекомендуется спрямлять границу по данным опробования двух стенок или сечений. При этом необходимо учитывать геологические и минералогические особенности строения рудных тел. Проводить границы их контуров следует согласно с направлением основных рудолокализующих элементов. Резко секущий контур промышленных руд должен быть надежно обоснован. При отсутствии геологических предпосылок следует избегать подобной ориентировки рудных тел.

Недопустимо использование при оконтуривании так называемого «плавающего борта», т. е. различных значений бортового содержания в пределах одного рудного тела, подсчетного блока или отдельной выработки. Применение плавающего борта обычно объясняется стремлением перевести в число балансовых запасы отдельных частей рудных тел и даже целых блоков, среднее содержание в которых ниже минимально промышленного значения при использовании определенного кондициями бортового лимита. Это делается путем исключения из подсчетного контура наиболее бедных краевых проб за счет искусственного поднятия уровня бортового содержания. Произвольное изменение кондиционного показателя для крайней пробы в большинстве случаев не позволяет объективно оценить запасы месторождения.

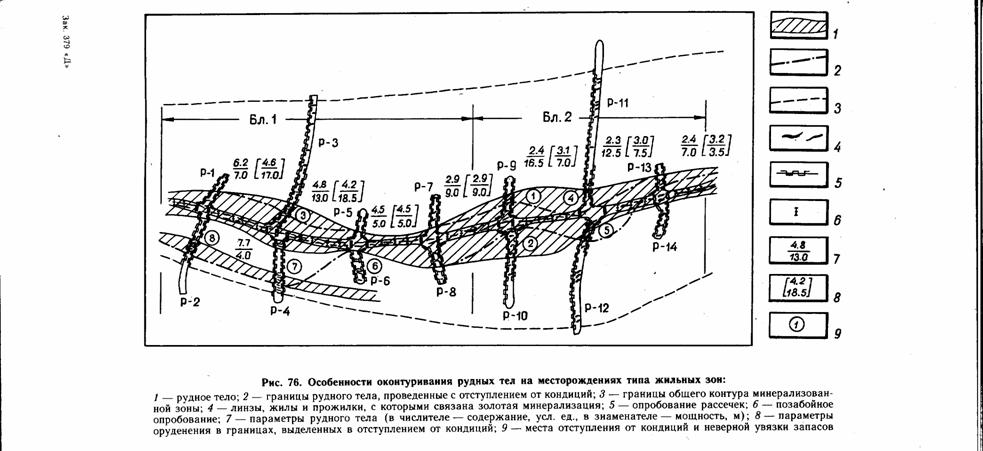

О величине и характере возможного неподтверждения запасов, оконтуренных с использованием плавающего борта, можно судить на примере оконтуривания и подсчета запасов рудного тела месторождения типа жильных зон (рис. 76).

Рудное тело представлено линейно-вытянутой, выдержанной по простиранию и падению, сравнительно мощной (от 5 до 20 м) зоной, в висячем боку которой выделяется самостоятельное обособленное линзовидное тело небольшой мощности. От вмещающих, практически безрудных пород, рудное тело отличается большой насыщенностью кварцево-жильных образований в виде маломощных линзовидных жил и прожилков, с которыми тесно связана золото-сульфидная минерализация. Четких геологических границ рудное тело не имеет. Рудное тело в данном случае оконтуривается по данным опробования. Для оконтуривания и подсчета запасов установлены следующие кондиции (усл. ед.): минимальное промышленное содержание — 3,1, минимальное содержание в сечении для оконтуривания рудного тела по простиранию и падению —2,6, минимальное содержание в пробе для оконтуривания рудного тела по мощности — 1,5; максимальная мощность пустых и некондиционных прослоев — 5 л.

Оконтуривание рудных тел было выполнено без учета внутреннего строения рудной зоны и особенностей локализации золота с использованием плавающего борта. В сечении рассечек 9—10 границы оруденения с отступлением от кондиций проведены по пробам 8 и 14, в рассечке 11—по пробе 13 по одной стенке и 12 по другой, в рассечке 12 — по пробам 19, в рассечке 3 — по пробам 13 и 14, в сечении рассечек 13—14 —по пробам 6 (табл. 27).

Анализ показывает, что проведенный таким образом контур промышленного оруденения занимает секущее положение по отношению к элементам строения рудной зоны. Интервалы балансовых руд приурочены то к лежачему, то к висячему боку рудной зоны, то к центральной ее части. Внутри контура уровень содержаний отдельных прослоев такой же, как и по отдельным интервалам, составленным за пределами границ. Например, в сечении рассечек 11 и 12 в интервале проб 7,8— 2,8 усл. ед., в сечении рассечек 9, 10 в интервале проб — 3 усл. ед. и т. п., т. е. целый ряд признаков указывает на искусственность контура, определенного по плавающему борту. Все запасы данного участка отнесены к балансовым категориям С1.

В то же время при правильном оконтуривании часть рудного тела, разведанного рассечками 9—10, 11 —12 и 13—14, отличается низким средним содержанием, более сложным характером распределения оруденения и должна быть выделена отдельным блоком забалансовых запасов — блоком 2 (см. рис. 70). Количество балансовых запасов, оконтуренных и подсчитанных с отступлением от кондиций, будет в значительной степени отличаться от действительного их количества в недрах (табл. 28).

Таблица 27

Результаты опробования горных выработок

| № п/п |

Разведочные сечения по рассечкам

|

|

1—2 |

3—4 |

5—6 |

7—8 |

9—10 |

11 — 12 |

13—14 |

| 1 |

0,1*/2,2 |

1,1/0,5 |

Сл./Сл. |

2,5/Сл. |

3,1 /Сл. |

Сл./0,3 |

2,8/Сл. |

| 2 |

0,3/Сл. |

Сл./0,3 |

0,1/Сл. |

1,1/0,1 |

0,2/0,9 |

Сл./0,1 |

Сл./0,1 |

| 3 |

Сл/Сл. |

Сл./1,1 |

— — |

0,1/Сл. |

Сл./0,1 |

1,4/0,2 |

0,5/1,1 |

| 4 |

-/0,1 |

0,9/— |

0,5/0,2 |

0,1/0,9 |

0,8/1,4 |

0,5/0,4 |

1,5/1,8 |

| 5 |

0,2/Сл. |

0,8/0,1 |

1,3/0,5 |

0,9/0,1 |

0,4/2,7 |

1,1/0,1 |

Сл./4,8 |

| 6 |

1,8**/0,3 |

0,2/0,1 |

2,2/1,9 |

Сл./0,3 |

2,1/1,0 |

1,0/1,4 |

8,3/3,8 |

| 7 |

2,5/4,9 |

Сл./0,2 |

8,4/5,3 • |

1,4/Сл. |

1,0/1,7 ' |

4,8/1,5 |

2,0/1,2 |

| 8 |

8,7/11,3 |

0,1/0,5 |

2,1/5,4 |

1,0/1,9 |

2,9/2,7 |

0,8/3,6 |

1,6/0,7 |

| 9 |

11,0/12,2 |

0,3/1,4 |

10,5/4,8 |

0,5/1,5 |

10,5/3,0 ' |

Сл./1,5 |

1,4/3,6 , |

| 10 |

5,3/7,1 |

1,5/1,9 |

2,4/1,5 |

2,0/3,4 |

Сл./1,4 |

2,4/2,2 |

1,7/1,6 |

| 11 |

3,8/5,6 |

2,0/1,6 |

0,8/1,8 |

Сл./4,5 |

1,7/Сл. |

Сл./0,4 |

Сл./0,5 |

| 12 |

2,8/7,4 |

1,7/1,5 |

Сл./0,5 |

8,3/4,2 |

0,3/3,1 |

1,2/2,0 |

1,1/Сл. |

| 13 |

1,5/2,0 |

3,2/1,0 |

1,5/0,2 |

5,3/4,0 |

2,8/10,8 |

1,8/1,9 |

1,0/0,1 |

| 14 |

1,2/1,5 |

2,7/5,3 |

0,4/Сл. |

Сл./2,8 |

2,4/1,8 |

Сл./10,7 |

0,5/Сл. |

| 15 |

0,8/Сл. |

5,8/6,5 |

2,0/0,8 |

0,3/3,9 |

1,6/1,4 |

1,0/0,9 .. |

Сл./3,3 |

| 16 |

Сл./0,3 |

Сл./Ю,1 |

1,1/3,5 |

3,2/3,8 |

1,0/1,9 |

2,9/5,1 |

1,7/0,1 |

| 17 |

1,1/1,5 |

8,1/4,3 |

0,1 /пс |

0,9/2,5 |

3,6/0,2 |

0,3/0,8 |

0,2/Сл. |

| 18 |

0,3/1,0 |

5,1/4,2 |

0,1/Сл. |

1,8/1,6 |

1,0/2,9 |

6,9/1,3 |

0,2/1,5 |

| 19 |

1,7/Сл. |

3,4/Сл. |

— — |

1,5/0,3 |

1,4/Сл. |

1,5/7,3 |

2,4/0,1 |

| 20 |

6,8/2,3 |

12,0/5,2 |

— |

U/- |

5,5/2,8 |

0,1/0,5 |

__ |

| 21 |

5,1/8,5 |

8,1/11,5 |

— |

2,3/Сл. |

1,6/1,9 |

0,9/ Сл. |

— |

| 22 |

10,9/13,2 |

3,1/2,2 |

— |

Сл./0,1 |

1,0/0,4 |

0,1/- |

— |

| 23 |

3,7/11,1 |

1,4/2,2 |

— |

— |

0,5/Сл. |

Сл. /Сл. |

__ |

| 24 |

1,1/0,8 |

Сл./— |

— |

— |

1,7/0,4 |

0,1/Сл. |

__ |

| 25 |

Сл./Сл. |

Сл./0,5 |

— |

— |

0,2/0,1 |

__ |

__ |

| 26 |

0,1/Сл. |

2,1/0,3 |

— |

— |

3,8/Сл. |

— |

— |

| 27 |

— |

1,0/0,1 |

— |

— |

1,3/0,1 |

— |

__ |

| 28 |

— |

0,5/Сл. |

— |

— |

1,1/0,1 |

— |

— |

| 29 |

— |

1,9/5,4 |

— |

— |

0,1/0,1 |

— |

— |

| 30 |

— |

9,8/3,3 |

— |

— |

Сл./Сл. |

— |

— |

| 31 |

— |

3,1/12,5 |

— |

— |

Сл./Сл. |

— |

— |

| 32 |

— |

1,9/0,1 |

— |

— |

0,3/2,9 |

— |

__ |

| 33 |

— |

Сл./- |

— |

— |

0,7/1,4 |

— |

__ |

| 34 |

|

Сл./- |

— |

— |

Сл./0,1 |

— |

— |

* В числителе — данные по одной стенке, в знаменателе — по другой

** Подчеркнуты значения, по которым проведены границы рудного тела

8.3. ОКОНТУРИВАНИЕ ЗАПАСОВ КАТЕГОРИИ В и С1

Методика оконтуривания запасов этих категорий зависит от морфологии, условий залегания и мощности рудных тел, принятой системы разведки, соотношения различных видов горных выработок и скважин, достигнутой плотности разведочной сети, а также от отнесения запасов к той или иной категории. Кроме того, на выбор методики оконтуривания непосредственно влияют сложность распределения содержаний и запасов золота, попутных полезных компонентов и содержаний вредных примесей в рудных телах.

ГКЗ СССР рекомендует при выделении подсчетных блоков руководствоваться следующими основными положениями.

1. Подсчетный блок должен быть геологически и технологически однородным и характеризоваться: а) одинаковой степенью разведанности и изученности параметров, определяющих количество запасов, качество минерального сырья и горно-геологические условия разработки; б) однородностью геологического строения или примерно одинаковой степенью его сложности, близкой степенью изменчивости мощности, содержания, вещественного состава руд, основных показателей качества и технологических свойств сырья; в) выдержанностью условий залегания, определяемой приуроченностью блока к единому структурному элементу месторождения (крылу или замковой части складки, тектоническому блоку, ограниченному разрывными нарушениями, и т. п.); г) общностью горно-технических условий разработки.

2. Блок должен ограничиваться естественными границами рудных тел, линиями, проходящими через разведочные или эксплуатационные выработки, по которым получены необходимые для оценки запасов данные, или линиями интерполяции (экстраполяции), обоснованными геологическими (геофизическими) исследованиями.

3. На месторождениях, характеризующихся неравномерным распределением золота или резко изменчивой мощностью рудных тел, запасы

Таблица 28

Изменение запасов при оконтуривании рудных тел по «плавающему борту»

Показатели, усл. ед.

|

Вариант I (правильное оконтуривание) |

Вариант!! (оконтуривание с

кондиций) |

Разница в балансовых запасах C1между Iи IIвариантами, %

|

|

запасы кате-

гории Ci(6л. 1) |

запасы кате-

гории С, (бл. 2) |

|

| Балансовые категории С1 |

|

| Запасы: |

|

|

|

|

|

| руды |

136 |

144 |

246 |

+ 81 |

|

| металла |

612 |

346 |

959 |

+ 57 |

|

| Среднее содержание металла |

8,5 |

2,4 |

3,9 |

-13 |

|

| Средняя мощность |

8,5 |

12 |

, 8,8 |

+ 4 |

|

руды в блоке не должны превышать объем годовой производительности будущего предприятия.

4. Размер и форма блока должны обеспечивать необходимую точность планиметрирования. На подсчетных планах и разрезах стороны блока должны иметь длину не менее 50 мм; следует избегать выделения блоков излишне вытянутой, остроугольной и сложных форм.

Основные требования к изученности золоторудных месторождений для квалификации запасов по категориям В и С1 изложены в действующих «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» [21] и «Инструкции по применению классификации запасов к коренным месторождениям золота» [15]. С учетом рекомендаций и требований ГКЗ СССР к подсчету запасов необходимо отметить следующее.

1. Запасы золоторудных месторождений по категориям В и С1 подсчитываются только в блоках, оконтуренных горными выработками и скважинами, достоверность данных по которым подтверждена достаточным объемом экспериментальных работ.

2. В пределах запасов категории С1 должен быть сосредоточен основной объем технологических проб для полупромышленных испытаний, заверочных валовых специальных проб для определения в целиках объемной массы влажности, кусковатости и т. п. На золоторудных месторождениях 3 и 4 группы по классификации ГКЗ СССР основной объем всех специальных исследований проводится в пределах контуров запасов категории C1, намеченных для первоочередного освоения.

3. Экстраполяция контура запасов категории В недопустима. Контур запасов категории C1 может быть проведен ограниченной экстраполяцией между кондиционным и некондиционным сечениями.

Прием ограниченной экстраполяции применяется в том случае, когда непосредственным прослеживанием доказана закономерность постепенного выклинивания промышленного золотого оруденения или имеются объективные геологические и структурные предпосылки для распространения контура блока за кондиционное сечение. Практика подсчета запасов по золоторудным месторождениям и опыт утверждения их в ГКЗ СССР показывает, что наиболее часто применяется ограниченная экстраполяция запасов категории С1 на половину расстояния между кондиционным и некондиционным крайними сечениями. Содержание золота в кондиционном сечении должно быть не ниже установленного для данного объекта минимально промышленного значения, мощность должна быть сравнительно высокая, увязка рудного тела на участке достаточно надежна.

На практике в отдельных случаях контуры запасов категории C1экстраполируются на 1/4, 1/3 и другие расстояния от крайнего кондиционного сечения при наличии оконтуривающей выработки, не встретившей оруденения или фиксирующей непромышленную его часть. Как правило, содержание крайнего кондиционного сечения при этом ниже минимально промышленного и определяется уровнем бортового значения, установленного для оконтуривающего сечения. Подобные приёмы ограниченной экстраполяции контура запасов категории C1в условиях золоторудных месторождений могут привести к необоснованной прирезке определенной доли объема забалансовых запасов и отнесению их к балансовым. Поэтому во всех случаях, когда крайние кондиционные сечения характеризуются содержаниями, близкими к уровню бортового значения, установленного для оконтуривающего сечения, любая экстраполяция контура запасов категории С1 за пределы кондиционных сечений нежелательна. Контур запасов должен проводиться по крайним сечениям с кондиционными показателями.

Подобный прием оконтуривания рекомендуется использовать и в том случае, когда в крайних сечениях содержание золота значительно превышает минимально промышленное, но разведка проведена скважинами, а также когда в ходе детальной разведки или эксплуатации на месторождении установлен исключительно прерывистый характер оруденения с резким выклиниванием промышленного золотого оруденения. Это относится ко многим жильным месторождениям, отдельным месторождениям минерализованных зон с рудными телами мощностью менее 2,5 м.

Во всех случаях применения ограниченной экстраполяции на то или иное расстояние от кондиционного сечения следует привести необходимые обоснования для выбранного приема оконтуривания, выполнить анализ геологических особенностей золоторудного месторождения с применением общеизвестных методов математической статистики, подтверждающих возможность распространения параметров оруденения на то или иное расстояние от крайнего кондиционного сечения.

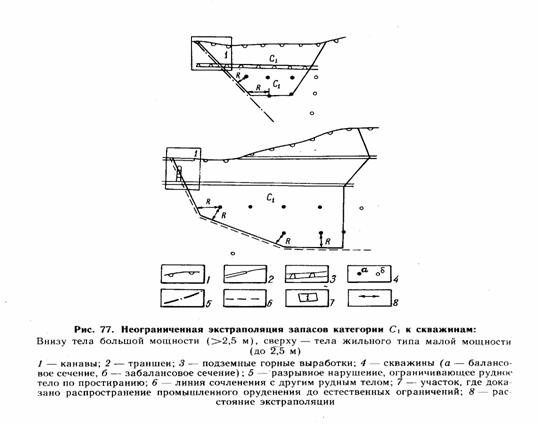

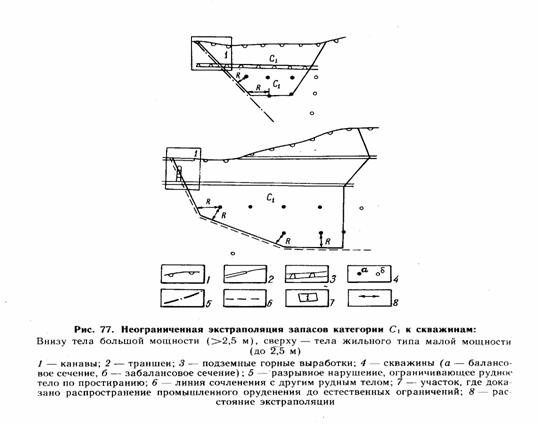

4. Неограниченная экстраполяция запасов категории С1 проводится преимущественно только за пределы горных выработок. Частично прием неограниченной экстраполяции на сравнительно небольшое расстояние возможен и от скважинных пересечений до естественных, надежно отстроенных, геолого-структурных элементов ограничения распространения золотого оруденения. Такими элементами являются, например, границы благоприятных для локализации золотого оруденения пород, линии сочленения различных рудных тел, тектонические нарушения, ограничивающие рудное тело, и пр. При этом распространение промышленного оруденения до естественных ограничителей должно быть доказано горными работами (рис. 77).

В целом же при неограниченной экстраполяции внешний контур отличается малой надежностью и обычно многовариантен. Данный прием, за исключением отдельных ранее отмеченных случаев, не рекомендуется для оконтуривания запасов категории C1при разведке золоторудных месторождений скважинами.

Прием неограниченной экстраполяции обычно используется при проведении внешнего контура запасов категории С1, разведанных горными выработками, когда скважинные пересечения по падению или восстанию рудных тел отсутствуют. Расстояние, на которое подвешиваются или надстраиваются запасы к горизонту горных работ, обычно не превышает высоту одного, реже половины эксплуатационного этажа и зависит от морфологического типа золоторудного месторождения, предполагаемых размеров рудных тел, общего размаха промышленного оруденения, имеющихся благоприятных предпосылок его распространения в том или ином направлении, других геолого-структурных особенностей и условий локализации промышленных руд, а также от степени разведанности конкретных рудных тел.

Однако определение контура запасов путем неограниченной экстраполяции всегда в какой-то мере субъективно, в связи с чем для оконтуривания запасов категории С1 следует по возможности избегать использования данного приема.

Как уже отмечалось, при выборе методики оконтуривания важную роль играет характер распределения содержаний и концентраций золота в рудном теле. При закономерном распределении оруденения с локализацией обогащенных участков в протяженные рудные столбы определение внешнего контура промышленных руд особых затруднений не вызывает. Тем не менее внутри рудных столбов практически всегда имеются отдельные пересечения с некондиционными параметрами, в связи с чем довольно часто приходится решать задачу — следует или не следует выделять забалансовые руды внутри контура промышленных запасов. В этих случаях прежде всего необходимо изучить закономерности в расположении некондиционных интервалов, выяснить, насколько они характерны для данного рудного тела (рудного столба), определить ориентировочные размеры безрудных участков и возможность их выделения и оставления в целиках при отработке. В то же время нельзя признать правильным оконтуривание запасов вокруг каждой отдельной разведочной выработки, не встретившей промышленного оруденения. Необходимо иметь несколько сближенных некондиционных разведочных пересечений, которые позволяют установить ориентировочные размеры безрудных участков для их выконтуривания.

Нередко золотое оруденение распределяется исключительно неравномерно: балансовые, забалансовые и безрудные сечения рудного тела чередуются без взаимных закономерностей. В таких случаях оконтуривание запасов и выделение подсчетных блоков должны осуществляться при помощи дополнительных материалов, раскрывающих закономерности распределения минерализации в рудном теле. Для этого могут быть использованы различные методы тренд анализа, простейший из которых — метод построения планов и карт изосодержаний и изоконцентраций золота и попутных компонентов, изомощностей и изогипс кровли и подошвы рудного тела. Внутри контура запасов данные балансовых и забалансовых сечений должны учитываться в одинаковой степени. Внешний контур балансовых запасов должен проводиться через крайние сечения с кондиционными параметрами; любая экстраполяция запасов категории С1 не допускается. Следует избегать резких, исключительно не ровных, остроугольных и вытянутых контуров.

Если на верхних горизонтах рудное тело изучено с помощью горных выработок, по которым установлен выдержанный характер промыт ленного оруденения, а подданным скважин ниже последнего горизонт;! это не выявляется, рекомендуется уменьшить расстояние для распространения запасов категории С1 от горизонта горных выработок по падению рудных тел в 2—3 раза по сравнению с общепринятыми для данного типа месторождений. Ниже, при прочих равных условиях, запасы, разведанные скважинами, с равнозначными параметрами сети следует относить к категории С2.

В том случае, когда в процессе специальных исследований не удалось установить сравнительно четких закономерностей локализации промышленных запасов, разведанных бурением в пределах локальных пространств, следует воздержаться от подсчета запасов категории С1 до проверки их горными работами.

Правильность увязки отдельных пересечений с кондиционным содержанием золота определяет надежность оконтуривания рудных тел. Это особенно важно при оконтуривании рудных тел с увязкой маломощных кондиционных пересечений, удаленных друг от друга на расстояния в десятки и сотни метров. Без проверки сплошности оруденения по падению и простиранию рудных тел горными выработками прослеживания нельзя быть уверенным в том, что объединение пересечений в единое рудное тело достаточно обоснованно.

Увязка рудных пересечений исключительно трудна и чаще всего не однозначна в условиях выклинивания, промышленного оруденения на флангах рудных тел. Нередко сравнительно мощное рудное тело расщепляется на несколько маломощных ветвей и в большинстве случаев практически невозможно их увязать с основным рудным телом.

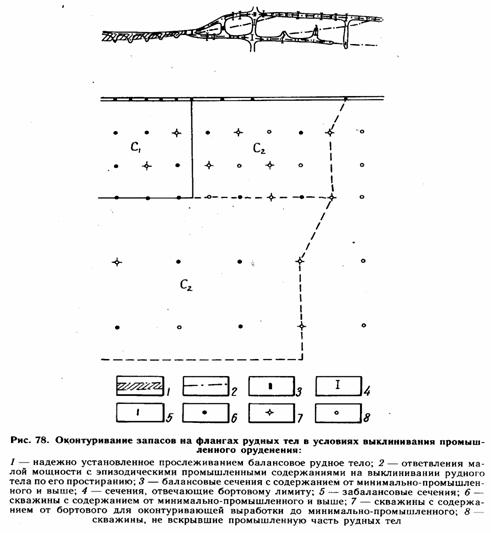

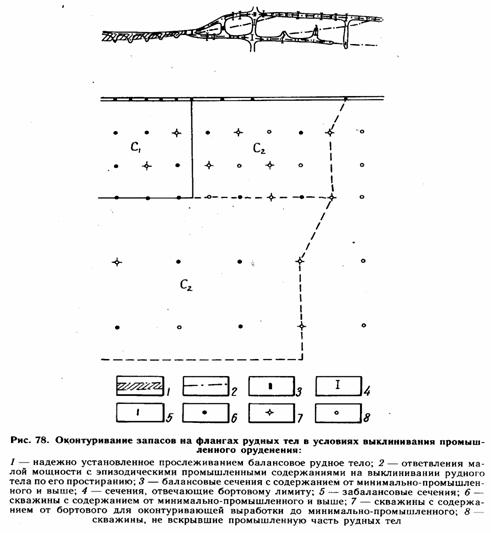

На практике часто ряд разобщенных маломощных кондиционных пересечений (обычно скважинных), выполненных на флангах крупных и выдержанных рудных тел, объединяют единым контуром и подсчитывают запасы по категории С1. Однако подобные пересечения нередко принадлежат различным, разобщенным в пространстве, маломощным ответвлениям рудных тел. Поэтому несмотря на достаточную плотность разведочной сети, для оконтуривания и подсчета запасов по категории С1 на флангах рудного тела при условии выклинивания промышленного оруденения и разветвления рудного тела на ряд маломощных ветвей рекомендуется выделять запасы отдельными блоками по категории C1(рис. 78). Подсчет же запасов по категории С1 или В возможен лишь при наличии достаточно плотной сети горных выработок с обязательным прослеживанием оруденения восстающими.

На месторождениях жильных и минерализованных зон промышленные руды нередко образуют систему сближенных, субпараллельных и кулисообразно расположенных рудных тел. При выделении последних необходимо избегать секущего положения контура рудных тел относительно границ рудовмещающей структуры, а также резких изменений их границ, не характерных для месторождений подобного типа. Оконтуривание должно производиться с учетом условий локализации оруденения, взаимосвязи его с геолого-структурными, минералогическими или петрографическими признаками, влияющими на размещение золотой минерализации.

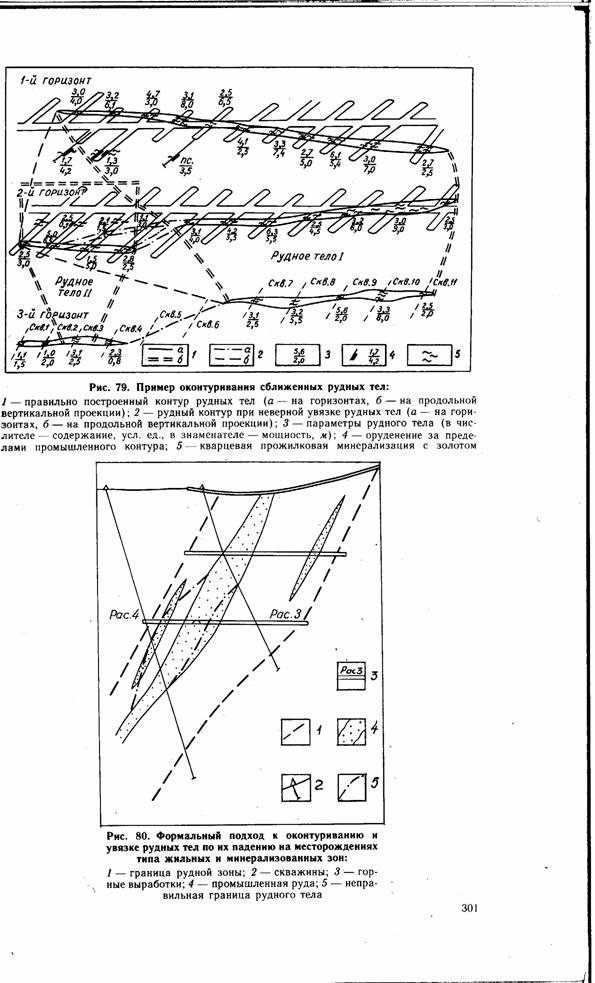

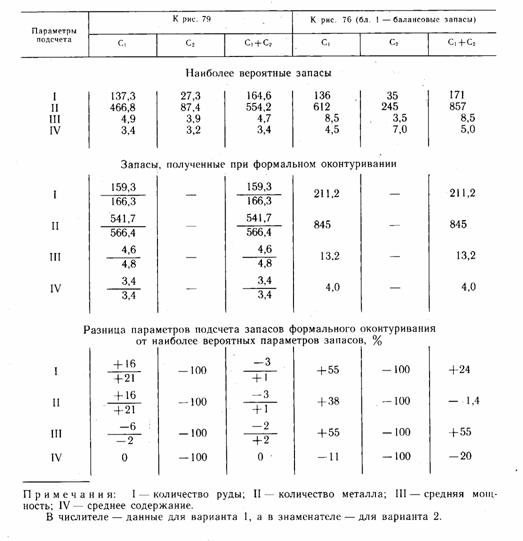

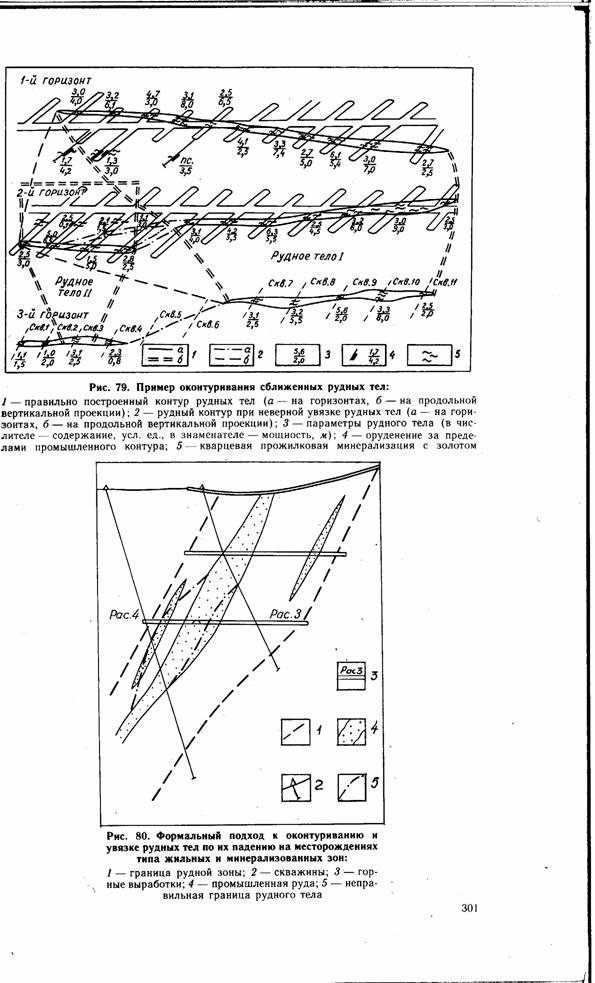

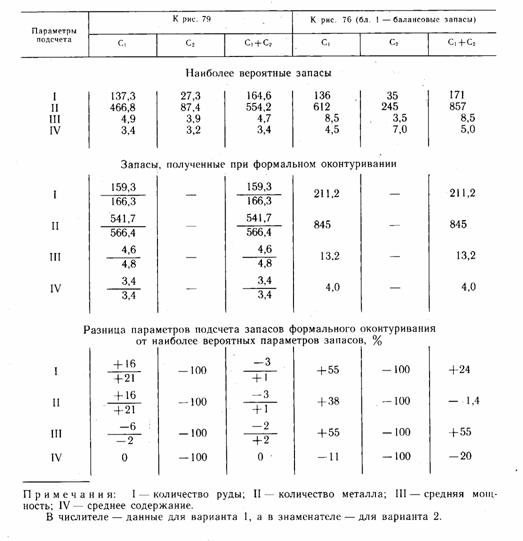

Единым контуром не должны быть объединены пространственно разобщенные рудные обособления. На рис. 79 и 80 приведены различные часто встречающиеся случаи оконтуривания и увязки разобщенных субпараллельных рудных тел на месторождениях с четким контролем оруденения элементами внутреннего строения рудовмещающей структуры, с рудными телами, вытянутыми субсогласно внешним границам минерализованных зон. Чаще всего в практике встречаются два случая неправомерного объединения единым контуром пространственно разобщенных рудных тел: 1) небольшие по размерам и запасам линзы, расположенные в краевых частях крупных промышленных тел, объединяются единым контуром с последним (см. рис. 79); 2) в общий контур с крупным рудным телом объединяются небольшие рудные линзы, расположенные в его лежачем и висячем боку (см. рис. 80).

И в первом, и во втором случаях, произведя увязку рудных сечений, опираются, как правило, только на данные опробования и исходят из общего генерального простирания всей рудной зоны, допуская резкие перегибы, изменения простирания рудных тел и значительные раздувы по мощности. В первом случае суммарные запасы как руды, так и металла, оконтуренные в подсчитанные с недооценкой особенностей размещения оруденения, обычно мало отличаются от запасов, подсчитанных в контурах, отстроенных с учетом геологических закономерностей. На конкретном примере (см. рис. 79) различия составили 1—3 % (табл. 29). Во втором случае (см. рис. 76 и 80) при сохранении практического равенства в запасах металла (отклонение — первые проценты) наблюдается довольно существенное завышение (блок 1 — до +24 %) запасов руды за счет неравномерно увеличенной мощности в сечениях рассечек 1—2 и 3—4 из-за неправильного объединения двух рудных тел.

Таблица 29

Качественное и количественное изменение запасов С1 и С2

при формальном подходе к оконтуриванию без учета конкретных

геологических закономерностей размещения оруденения

Объединение в единый подсчетный контур разобщенных рудных тел обычно не приводит к значительной погрешности суммарных запасов золота, но может неоправданно завышать запасы руды. Более того, суммарные запасы еще не отражают степени их разведанности. Для небольших по размерам линзовидных тел, вскрытых ограниченным количеством разведочных выработок, степень разведанности может быть значительно ниже, чем для основных крупных выдержанных как по простиранию, так и по падению рудных тел, оцененных по большому количеству пересечений. Поэтому даже при одинаковой густоте сети разведочных выработок запасы небольших рудных тел из-за недостаточности количества рудных подсечений и неоднозначности взаимоувязки и оконтуривания должны быть отнесены к категории C2, в то время как запасы основного рудного тела квалифицированы по категории С1 и выше. Последнее как раз и наблюдается в рассматриваемых примерах. При правильном оконтуривании и увязке различных рудных тел с раздельным подсчетом запасов по ним в соответствии с их разведанностью, запасов руды и металла по категории С1 будет определено значительно меньше, чем при формальном подходе к оконтуриванию с определением границ только по данным опробования (см. табл. 29).

Возможное значительное снижение запасов по категории С1 (и выше), при сохранении их суммарного количества за счет запасов категории С2 прежде всего отразится на обоснованности параметров постоянных кондиций, на определении объема годовой добычи, мощности горно-обогатительного комплекса и т. д.

Таким образом, оконтуривание запасов с формальным подходом к увязке отдельных сечений в рудные тела и без учета основных геолого-структурных условий локализации оруденения может привести к значительному снижению достоверности подсчитанных запасов. Поэтому в процессе геологоразведочных работ необходимо прежде всего тщательно изучить основные геологические особенности размещения промышленного золотого оруденения и проводить оконтуривание запасов с учетом выявленных закономерностей.

Месторождения жильного типа с малой мощностью рудных тел (до 3 м)

Оконтуривание запасов золоторудных тел малой мощности осуществляется, как правило, в условиях четких геологических границ рудного тела по мощности. Основной способ подсчета запасов — способ блоков. Оконтуривание и подсчет запасов производятся в зависимости от угла наклона рудного тела на продольной его проекции на вертикальную или наклонную плоскость.

Блоки запасов категории В (для месторождений 2-й группы) оконтуриваются:

1. Между двумя горизонтами, разведанными горными выработками прослеживания, при наличии отдельных восстающих, подтверждающих увязку рудного тела и сплошность оруденения по падению; в зависимости от сложности распределения оруденения, однозначности увязки рудного тела и его размеров высота этажа не должна превышать 80 м. При прочих равных условиях для небольших рудных тел размером до первых сотен метров высота этажа не должна превышать 60 м. Для подтверждения сплошности оруденения между горизонтами горных работ допускается замена восстающих сетью разведочных скважин при условии доказанной надежности последних для использования в подсчете запасов.

2. Между поверхностью, разведанной траншеями или канавами не реже чем через 10—20 м (в зависимости от длины рудного тела), и горизонтом с рассечками из полевого штрека через те же интервалы и горизонтом, разведанным выработками прослеживания (штреки или рассечки по простиранию из шурфов). Во всех случаях суммарная длина интервалов рудного тела, вскрытого горными выработками прослеживания (при постоянном опробовании), должна быть не менее половины длины подсчетного блока.

3. Между штреком и восстающими, пройденными через 80—120 м. Длина флангового блока, ограниченного только с одной стороны восстающим, не должна превышать 40—60 м. По простиранию рудного тела блоки категории В ограничиваются восстающими или крайними сечениями, отвечающими соответствующим кондиционным лимитам.

Если внутри рудного тела выделяются участки с содержанием ниже минимально промышленного, запасы данных участков могут быть выделены самостоятельными забалансовыми блоками.

Блоки запасов категории С1 могут быть:

— подвешены или надстроены к горизонту, разведанному штреком прослеживания; по рудным телам 2-й группы размеры блока определяются высотой одного разведочного этажа (до 80 м); по рудным телам 3-й группы размеры блока определяются высотой одного эксплуатационного этажа (до 40—60 м); необходимым требованием является наличие единичных пересечений скважинами по падению и восстанию рудного тела; при отсутствии скважин границы запасов ограничиваются половиной высоты эксплуатационного этажа (20—30 м);

— подвешены или надстроены к горизонту, разведанному рассечками из параллельного рудному телу штрека; расстояние, на которое допускается распространять границы подсчетных блоков, не должно превышать половины высоты эксплуатационного этажа (20—40 м); для рудных тел 2-й группы рассечки располагаются через 20—40 м, 3-й группы— через 10—20 м; по падению и восстанию рудные тела должны быть вскрыты отдельными восстающими или единичными скважинами;

— оконтурены двумя горизонтами горных выработок; для рудных тел 2-й группы расстояние между горизонтами допускается до 120 м, при наличии отдельных восстающих, пройденных через 120—160 м менее чем на 2/3 высоты блока; для рудных тел 3-й группы оно колеблется от 40 до 80 м при наличии отдельных восстающих, пройденных через 80—120 м;

— оконтурены поверхностью, разведанной траншеями, канавами, и скважинами, пересекающими рудное тело на глубине; для рудных тел 2-й группы расстояние между канавами не должно превышать 20—30 м, глубина ограничивается 60—80 м при расстоянии между пересечками скважин по простиранию рудного тела от 40—60 до 80—120 м в зависимости от его размеров; для рудных тел 3-й группы канавы должны быть пройдены через 10—20 м, высота блока по падению не должна превышать 60 м при наличии пересечений скважинами через 40—60 м по простиранию;

— оконтурены горизонтом подземных горных выработок и скважинами; рудные тела, относящиеся ко 2-й группе, в зависимости от размеров, должны быть вскрыты ниже горизонта подземных горных выработок скважинами по сети не реже 40—60X120 м; высота блока категории С1 не должна превышать трех—четырех этажей; рудные тела, относящиеся к 3-й группе, ниже горизонтов горных выработок должны быть охарактеризованы скважинами по сети не реже чем 60X60 м; высота блока категории С1 допускается до двух—трех этажей.

Месторождения типа жильных и минерализованных зон, штокверков и крупных залежей

Оконтуривание и подсчет запасов по золоторудным телам значительных размеров и большой мощности производятся на вертикальных поперечных разрезах, планах поверхности и погоризонтных планах (горизонтальных сечениях).

Продольные вертикальные проекции имеют вспомогательное значение. На них обычно отображается схема блокировки запасов, выносятся все разведочные выработки, плотность и расположение которых дают возможность оценить степень разведанности запасов на тех или иных участках рудного тела. Границами блоков с запасами категорий В и С1 служат смежные поперечные разрезы, поверхность и горизонтальные сечения.

На горизонтальных сечениях чаще всего оконтуриваются и подсчитываются запасы месторождений в пределах развития поверхностных и подземных горизонтальных выработок. На месторождениях типа жильных и минерализованных зон и на месторождениях, представленных крупными залежами, на горизонтальных сечениях или планах поверхности могут быть оконтурены и подсчитаны запасы пологозалегающих рудных тел, разведанных скважинами. На вертикальных поперечных разрезах контур рудного тела проводится по результатам опробования или только скважин, или скважин и горных выработок в зависимости от системы разведки.

Оконтуривание и подсчет запасов по рудным телам сравнительно небольшой мощности (до 10 м), как правило, осуществляют на продольной проекции рудного тела на вертикальную, горизонтальную или наклонную плоскость. Поперечные разрезы, планы поверхности и горных горизонтов имеют здесь вспомогательное значение (для увязки отдельных рудных сечений).

Оконтуривание промышленных запасов рудных тел, не имеющих четких геологических границ, производится в направлении мощности по крайним пробам с бортовым содержанием с учетом геолого-структурных особенностей локализации и размещения оруденения на месторождении. На отдельных месторождениях типа минерализованных зон подсчет запасов осуществляется в геологических границах, которыми могут быть швы тектонических нарушений или отчетливые ограничения рудных тел за счет окисления сульфидов первичных руд и образования самостоятельных гипергенных минералов в зоне окисления.

Промышленные запасы по простиранию и падению рудного тела оконтуриваются по установленному для сечения соответствующему кондиционному лимиту. Внутри промышленного контура могут быть выделены непромышленные по мощности участки, если мощность превышает установленные кондиции; могут быть выделены непромышленные участки по падению и простиранию рудного тела, если принятая разведочная сеть позволяет их пространственно геометризовать. При частом и незакономерном чередовании участков с промышленным и непромышленным содержанием запасы подсчитываются с помощью коэффициента рудоносности.

Общий контур рудного тела на проекции с подсчетом запасов разделятся на отдельные блоки, отличающиеся по степени разведанности.

Блоки запасов категории В выделяются между горизонтами (или поверхностью и горизонтом), разведанными секущими сорными выработками (канавы, рассечки, орты, квершлаги), которые частично могут быть заменены горизонтальными скважинами (см. рис. 9, 11, 12). В пределах всех разведочных выработок рудные тела должны быть опробованы на полную мощность с выходом во вмещающие безрудные породы. Расстояния между соседними профилями, в которых пройдены разведочные выработки, а также между горизонтами (или поверхностью и горизонтом), разведанными горными выработками, должны определяться ориентировочными нормативами, приведенными в табл. 10 для месторождений соответствующих морфологических типов и групп по степени изменчивости. Запасы категории В ограничиваются в горизонтальной плоскости полностью опробованными кондиционными лимитами.

В отдельных случаях на месторождениях с рудными телами сравнительно небольшой мощности (до 10 м) при наличии восстающих, равномерно пройденных через 80—120 м по простиранию рудного тела с рассечками из них, расположенными через 20X40 м по его падению, запасы категории В могут быть оконтурены между горизонтами горных выработок (или поверхностью и горизонтом), отстоящих друг от друга на расстоянии 80—100 м по падению рудного тела (см. рис. 13). По простиранию размеры блоков запасов категории В ограничиваются линиями, проведенными через соседние восстающие, отстоящие друг от друга на 80—120 м.

Запасы категории В на отдельных месторождениях с рудными те-• лами значительных размеров и большой мощности могут быть оконтурены только скважинами с выделением блоков между смежными параллельными сечениями (см. рис. 14). При этом необходимым условием, обеспечивающим возможность отнесения запасов к категории В, должно быть наличие, помимо разведанной поверхности, на одном из участков месторождения горизонта, разведанного секущими горными выработками (орты, рассечки, квершлаги). Для такого участка при максимально возможном сгущении сети разведочных скважин должны быть даны обоснования оптимальных параметров разведочной сети для оконтуривания и подсчета запасов промышленных руд по категории В, а также в необходимом объеме выполнены работы по прямой заверке скважин горными выработками.

Блоки с запасами категории C1на месторождениях с рудными телами значительных размеров и большой мощности выделяются между поперечными разрезами, разведанными горными выработками и скважинами или преимущественно скважинами при сравнительно простом геологическом строении месторождения. Нижняя граница блока категории С1 проводится через точки выхода из рудного тела наиболее глубоких скважин, принятых в подсчет запасов категории С1 (см. рис. 11 —13). Часть рудного тела, лежащая ниже горизонтов разведочных горных выработок и не разведанная скважинами, может быть выделена отдельным блоком и подвешена к горизонту на высоту не более одного эксплуатационного) этажа на месторождениях 2-й группы и не более чем половины эксплуатационного этажа на месторождениях 3-й группы. При разведке протяженных рудных тел, пересеченных несколькими параллельными сечениями, возможна экстраполяция запасов категории С1 на половину принятого расстояния между профилями. При разведке запасов категории C1горными выработками в горизонтальных сечениях границы блоков также могут быть интерполированы или экстраполированы за пределы крайних промышленных сечений.

Расстояния между профилями по простиранию и между скважинами в них по падению рудных тел должны примерно соответствовать нормативам, приведенным в табл. 10. Помимо поверхности, горных выработок (орты, рассечки, квершлаги), по крайней мере, на одном или нескольких участках месторождения. На месторождениях 2-й группы горные выработки могут быть пройдены не в каждом профиле, а на месторождениях 3-й группы обязательно в каждом профиле.

Блоки запасов категории С1 на месторождениях с рудными телами сравнительно небольшой мощности (до 10 м) оконтуриваются по данным секущих горных выработок и скважин по методике, применяемой для оконтуривания и подсчета запасов по категории С1 на месторождениях жильного типа с малой мощностью рудных тел (до 3 м).

Месторождения, представленные мелкими рудными телами типа неправильных залежей и гнезд

Оконтуривание и подсчет запасов на месторождениях этого типа, относящихся чаще всего к 4-й группе, производятся в зависимости от системы разведки на погоризонтных планах или на вертикальных разрезах. Запасы категории С1 оконтуриваются только по горным выработкам или по горным выработкам и скважинам на высоту не более одного этажа. По скважинам оконтуриваются запасы только категории С2.

Для получения запасов категории С1 рудное тело в горизонтальном сечении должно быть полностью пересечено горной выработкой хотя бы в одном направлении, размеры его в. поперечном направлении могут быть установлены скважинами; подвеска к горизонту, разведанному горными выработками, или надстройка над ним, допускается на высоту, не превышающую половины высоты эксплуатационного этажа. В случае если рудное тело вскрыто вертикальной (шурфом) или наклонной (восстающий) горной выработкой, то границы его в горизонтальном направлении могут быть проведены по данным бурения на расстояние не более чем 40—50 м (расстояния, равные нормальной ширине эксплуатационного блока).

Необходимо особо остановиться на оконтуривании запасов категории С1 на месторождениях 4-й группы, к которой могут быть отнесены также жильные месторождения и месторождения типа жильных зон с незначительными по размерам рудными телами очень сложной морфологии и крайне неравномерным распределением в них полезного компонента. Во всех случаях запасы категории С1 на них оконтуриваются только по горным выработкам. Допускается оконтуривание запасов по скважинам ниже последнего горизонта горных работ на высоту одного разведочного горизонта (20—50 м) при условии, что скважины в пределах этого горизонта пробурены по достаточно плотной сети. Нормативные расстояния для сети горных выработок и скважин для месторождений 4-й группы даны в табл. 10.

8.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДСЧЕТА ЗАПАСОВ ПО КАТЕГОРИИ С2 И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Прогнозная цифровая оценка количества металла в недрах и подсчет запасов по категории C1имеют большое значение для определения наиболее эффективного направления геологоразведочных работ и распределения ассигнований на поиски и разведку месторождений. Для месторождений золота прогнозная оценка и подсчет запасов по категории С2 имеют особенно важное значение в связи с относительно малыми масштабами месторождений и необходимостью больших затрат средств и времени на их выявление и разведку.

Прогнозная оценка и подсчет запасов по категории С2 производятся как на новых объектах, так и на месторождениях, уже разведанных или находящихся в эксплуатации, на всех стадиях работ.

Основные принципы подсчета запасов по категории С2

Согласно «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых» [22] к категории С2 относятся предварительно оцененные запасы. При этом условия залегания, форма и распространение тел полезного ископаемого определены на основании геологических и геофизических данных, подтвержденных вскрытием полезного ископаемого в отдельных точках, или по аналогии с изученными участками. Качество полезного ископаемого установлено по отдельным пробам или по данным примыкающих участков. Контур запасов полезных ископаемых принят в пределах геологически благоприятных структур и комплексов горных пород.

Согласно Классификации [22] на основе прогнозных ресурсов и запасов категории С2:

а) после поисково-оценочных работ на запасах категории С2 и прогнозных ресурсах категории Р1 с использованием оценочных кондиций оценивается промышленное значение и составляются ТЭС (технико-экономические соображения) о целесообразности предварительной разведки месторождения; .

б) после предварительной разведки на запасах категорий С2 и С1, подсчитанных по временным кондициям, проводится геолого-экономическая оценка всего разведуемого месторождения (с составлением технико-экономического доклада — ТЭД), даются рекомендации о целесообразности детальной разведки; на основе запасов категории С2 планируется прирост запасов более высоких категорий на стадии детальной разведки;

в) на детально разведанных и эксплуатируемых месторождениях запасы категории С2 учитываются при проектировании и реконструкции горно-добывающих предприятий и служат основой планирования прироста запасов более высоких категорий.

На коренных месторождениях золота запасы категории С2 оконтуриваются и подсчитываются по разведуемым рудным телам способом экстраполяции по простиранию и падению или разведки их редкой сетью скважин.

Запасы золота по категории С2 в основном подсчитываются двумя способами: 1) подвеской к запасам категории C1, редко категории В; 2) по данным разведки канавами или редкой сетью скважин или шурфов с учетом результатов геофизических работ, геолого-структурных исследований и т. д. При подсчете запасов по категории С2 решающее значение имеет изученность геологического строения месторождения и закономерностей локализации оруденения. Для правильного определения возможной протяженности рудных тел по простиранию и на глубину и оценки степени изменчивости мощности и содержания золота необходимо установить генетический тип месторождения, его место в геологической структуре района, тщательно изучить все проявления оруденения как в естественных обнажениях, так и имеющихся разведочных выработках. Глубина эстраполяции запасов по категории С2 принимается с учетом имеющихся наиболее глубоких пересечений по данному или по аналогичным рудным телам. По простиранию величина экстраполяции определяется по имеющимся выходам оруденения или поисковым признакам, свидетельствующим о наличии минерализации на глубине, а также по аналогии с другими подобными рудными телами. Для объектов, имеющих мало выходов на поверхность или пересечений отдельных выработок, необходимо учитывать все косвенные признаки, свидетельствующие о распространении оруденения (геофизические данные, изменения вмещающих пород, зоны окисления и т. д.).

Для наиболее надежного подсчета запасов по категории С2 на золоторудных месторождениях рекомендуется придерживаться следующих основных положений:

— контур подсчета запасов должен быть обоснован геологическими и геофизическими данными; оценка запасов по категории С2 на основе запасов категории С1 является только частным случаем;

— запасы следует подсчитывать крупными блоками;

— средняя мощность рудного тела для блока категории С2 определяется как простое среднеарифметическое из всех имеющихся замеров;

— среднее содержание золота для рудных тел с относительно равномерным распределением оруденения (минерализованные зоны, штокверки, залежи) определяется так же, как среднеарифметическое;