ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ ЗОЛОТА И ПЛАТИНОИДОВ, ПРИРОДНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР МЕТОДИКИ РАЗВЕДКИ

1.1. Типы месторождений, условия их формирования и залегания

1.1.1. Промышленные типы россыпных месторождений

Россыпь – скопление рыхлого или сцементированного обломочного материала, содержащего в виде зерен, их обломков либо агрегатов те или иные ценные (россыпообразующие) минерала.

Части разреза рыхлых (сцементированных) отложений, где концентрируются полезные компоненты, называются продуктивными пластами или песками. Отложения, перекрывающие пески и характеризующиеся незначительным количеством полезного компонента или полным его отсутствием, называются трофами. Внутреннее строение продуктивных пластов в россыпях, их размещение и положение в рельефе в значительной мере определяются генезисом рыхлых отложений, с которыми они связаны.

В практике широко используются генетические классификации россыпей, учитывающие единство россыпи, характер вмещающих отложений и развитие геоморфологических поверхностей, которые были даны в работах Ю.А. Билибина, 1938; Н.А. Шило, 1958; И.П. Карташова, 1963; Ю.П.Казакевич, 1972 и др. Изложенные в многочисленных методических руководствах и пособиях, генетические классификации отражают все многообразие типов россыпей, которые могут быть найдены в районе, но они не дают представления о форме, размерах, условиях залегания и характере распределения концентрации полезных компонентов в россыпных месторождениях, то есть всего того, что определяет выбор разведки и разработки.

Россыпное месторождение - россыпь ли группа пространственно сближенных россыпей, разработка которых экономически целесообразна и технически возможна на данном уровне развития техники. Промышленный тип месторождений – это категории россыпей, ведущими признаками которых в промышленной систематике являются их генезис, особенности морфологии и условий залегания, вещественный состав, технологические свойства полезных компонентов, определяющие промышленное значение месторождений, их систему разведки и технологию разработки.

Следую принципам, заложенным В.М. Крейтером [37] при определении общего понятия промышленного типа, к промышленному типу россыпных месторождений относятся только такие генетические типы, которые имеют промышленную значимость, обеспечивающие организацию горнодобывающего предприятия и добычу, выражающуюся целыми процентами от суммарной для рассматриваемого региона. Относительные генетические типы, не имеющие самостоятельного промышленного значения и обрабатываемые попутно, не входят в промышленную типизации.

Промышленная типизация таксономически неадекватна генетической (таб. 1, 2). Промышленные типы могут отвечать одной из разновидностей генетического типа или подтипа, объединять несколько генетических групп и типов или же полностью соответствовать генетическому типу. Так из группы элювиальных россыпей, включающих россыпи кор физического и химического типов выветривания, большое промышленное значение имеет только та разновидность, которая связана с корами химического выветривания, возникающим по зонам золото-кварц-сульфидного оруденения. Среди большой группы морских россыпей промышленного значения имеют только россыпи древней береговой зоны, экспонированные в современном рельефе. Хотя подводные россыпи золота и разрабатываются в акватории Берингова моря, они не отнесены к промышленным, поскольку перспективы их промышленного освоения у нас в стране пока ничтожны и уходят за пределы текущего столетия. Сходное геоморфологическое положение, близкий вещественный состав и параметры имеют гетерогенные россыпи элювиальной, склоновой и флювеальной групп. Промышленный тип аллювиальных россыпей в основном образуют россыпи инстративной (глубинная эрозия) и перстативной (боковая эрозия) динамических фаз аллювия в долинах различного порядка.

Золотоносные коры химического выветривания. Как разновидность элювиальных россыпей промышленное значение имеют, как уже отмечалось, только россыпи, развивающиеся по золото-кварц-сульфидному оруденению. Они возникают в конкретных геолого-геоморфологических условиях, в пределах морфоструктур, длительное время находившихся в состоянии относительной тектонической стабилизации и наиболее распространены в областях развития мезозойско-кайнозойского пенеплена, для которого характерны площадные коры выветривания в десятки метров, а также линейные – мощностью в сотни метров, развивающиеся по тектонически ослабленным зонам, которые, как правило, являются рудоносными зонами.

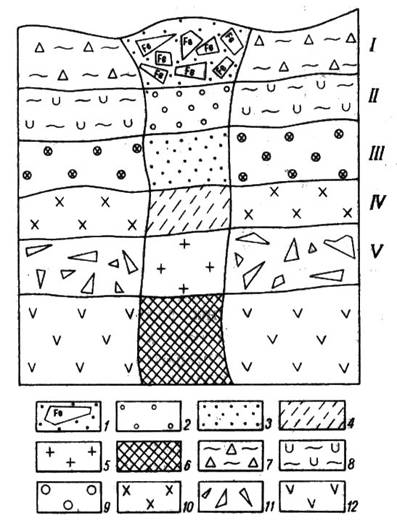

Полный профиль коры выветривания состоит из пяти подзон (рис. 1). Подавляющее большинство золотоносных кор относится к корам выветривания неполного профиля.

Главным фактором формирования россыпей кор химического выветривания является наличие исходного уже достаточно концентрированного оруденения. Хотя за счет кларковых или близких к ним содержаний в исходных породах в зоне гипергенезиса и происходит обогащение, промышленно значимых концентраций не образуется. Сульфидные руды содержат в основном тонкодисперсное золото, а наличие сульфидов способствует интенсивному развитию процессов окисления на значительную глубину и обеспечивает тем самым наиболее полную проработку коры и ее промышленную значимость.

Таблица 1

Классификация россыпей отложений и по промышленным типам

| По генезису | По промышленным группам | |

| Группа | Тип, подтип | |

| Элювиальные |

Темно-криогенного (россыпи кор физического выветривания) Хемогенные россыпи кор химического выветривания) |

|

| Россыпи кор химического выветривания по золото-кварц-сульфидному оруденению | ||

| Склоновые |

Делювиальный Десерпционный Солифлюкционный Аллювиальный: долин низких, средних и высоких порядков Пролювиальный |

Аллювиальные россыпи |

| Флювиальные | ||

|

Озерные Карстовые Ледниковые |

Озерный Пещерный Моренный Флювиогляциальный Перфляционный Дефляционный Прибрежно-морские: - пляжевый - подводно-берегового склона (аккумулятивный и бенчевый) - древних береговых зон на суше |

|

| Эоловые | ||

| Морские | ||

| Прибрежно-морские россыпи древних береговых зон на суше | ||

| Нерасчлененные и смешанные по происхождению (гетерогенные) |

Эллювиально-склоновые Элювиально-аллювиальный |

|

|

Эллювиально-коллювиально-карстовый Пролювиально-аллювиальный Склоново-аллювиальный (ложковый) Аллювиально-склоновый Аллювиально-карстовый |

Россыпи кор химического выветривания Пролювиально-аллювиальные Склоново-аллювиальные Аллювиально-склоновые Аллювиально-карстовые | |

| Техногенные |

Остаточно-целиковый Отвальный: торфовых отвалов, гале-эфельных отвалов |

Техногенные |

Золотосульфидная минерализация обычно развивается в связи с породами терригенно-карбонатного углеродосодержащего комплекса. Углерод вмещающих толщ также как сульфиды играет роль катализатора гипергенных процессов, благодаря нему процессы окисления и выщелачивания усиливаются. Карбонатным породам принадлежит, хотя и пассивная, но не менее важная роль в формировании россыпей этого типа. Выщелачивание карбонатного вещества, входящего в состав руд, способствует повышению концентраций только за счет уменьшения объемной массы даже при отсутствии перераспределения золота. Возникновение карстовых полостей во вмещающих породах вблизи рудных тел создает предпосылки для накопления в них материала золотоносной коры выветривания, поэтому границы месторождений кор выветривания чаще всего выходят за пределы контура исходного оруденения.

Золото-кварц-сульфидные руды обычно содержат большие запасы золота разной крупности. Несмотря на то, что золото размером менее 0,1 мкм способно сравнительно легко переходить в раствор и переносится, кора выветривания в целом характеризуется незначительной перегруппировкой золота из-за того, что крупное первичное золото, называется остаточным, практически не перемещается. Тонкодисперсное золото перераспределено и вместе с новообразованным укрупненным локализовано на геохимических барьерах в пределах линейной коры. Поэтому распределение золота в коре выветривания подчиняется во многом первичной рудной зональности.

В зависимости от формы нахождения золота в коре выветривания выделяется два подтипа золотоносных глинистых кор выветривания: со значительным содержанием «свободного шлихового» золота (до 60%), улавливаемого гравитационными аппаратами по технологической схеме обогащения песков россыпей; и с преимущественным содержанием свободного тонкого и тонкодисперсного золота (70-80%), извлекаемого по гидрометаллургическим рудным схемам.

Основные перспективы нахождения золотоносных кор выветривания приходится на районы Южного Урала, юга Западной Сибири, Казахстана и на некоторые районы Восточной Сибири. В последние годы значения россыпей этого типа за рубежом резко возросло, благородя ему, Бразилия по добычи золота стала занимать одно из ведущих мест в мире.

Пролювиально-аллювиальные россыпи толщ аккумуляции. Россыпи этого промышленного типа представляют собой перемещение или размытие и переотложенные золотоносные коры выветривания, накапливающиеся у подножий склонов, в прибортовых участках впадин и предгорных равнин, в грабен-долинах, в карстовых полостях. Россыпи объединяются общими чертами строения – большими мощностями продуктивных горизонтов, достигающих нескольких десятков-сотен метров, чередованием в разрезе несортированных и хорошо дифференцированных осадков высокой глинистостью отложений, низкими содержанием золота.

Таблица 2

Характеристика основных промышленных типов золота и платиноидов

| Тип | Морфология продуктивных тел (их мощность) | Состав золота по крупности % | Схема обогащения | Положение в рельефе | ||

| Размер фракции, мм | ||||||

| +0,25 | -0,25+0,1 | -0,1 | ||||

| Россыпи кор химического выветривания | Наследуют морфологию рудных тел (десятки и сотни метров) | 5-10 | 10-20 | 70-80 | По рудной схеме в сочетании с гравитационной | На пенепленизированных поверхностях, линейные коры выветривания в долинах и на склонах |

| Пролювиально-аллювиальные и аллювиально-склоновые россыпи (гетерогенные) | Толщи, залежи (десятки метров), пласты (единицы метров) | 20-50 | 30-40 | 30-40 | Сочетание рудной и гравитацйион-ной схем | На склонах, в поймах речных долин, конусах выноса, пролювиальных шлейфах |

| Аллювиальные | Пласты (доли метра-единицы метров) | 40-60 | 30-50 | До 10 | Гравитационная схема | В речных долинах |

| Прибрежно-морские россыпи | Пласты (доли метра-единицы метров) | 20-30 | 40-60 | 10-20 | То же | В древних и современных береговых зонах |

| Техногенные | Залежи, пласты (до |

10-20 | 30-40 | 40-50 | Гравитационная схеме (в отдельных случаях в сочетании с рудной схемой) | На тех же формах рельефа, что и первичные россыпи |

Россыпи этого типа содержат золото разных классов крупности от коллоидного до крупных самородков, распределенного в толще аккумуляции очень неравномерно. Сравнительно крупное золото приурочено к внутриформационным грубообломочным фациям размыва; концентрации тонкого и тонкодисперсионного золота, сорбированного на частицах глин и захваченного агрегатами глинистых частиц – к фациям накопления.

Россыпи данного типа формируются у подножия склонов, в прибортовых участках впадин и предгорных равнин и связаны с конусами выноса, слияние которых может приводить к формированию предгорных шлейфов. Золото в таких шлейфах обычно рассредоточено по всему разрезу в линзах, крайне различных по параметрам, образование которых, как правило, происходило на локальных участках перемыва рыхлых отложений кратковременными линейными потоками.

Образование россыпей в грабен-долинах шло в процессе тектонического опускания при длительном поступлении рыхлого материала, периодически перемываемого речными потоками, транспортирующая способность которых, как правило, менялась во времени. В результате формирования сложно построенная гетерогенная толща пролювиально-аллювиальных и аллювиальных отложений, в общем характеризующая слабой дифференцированностью материала, но содержащая внутриформационные прослои и линзы хорошо промытых грубообломочных фракций. Именно с этими прослоями и линзами связаны максимальные концентрации гравитационного золота. В тех случаях, когда шла аккумуляция рыхлых отложений, в грабен-долине отлагались глинистые прослои, содержащие гидроокислы железа, часть которого еще в коренном источнике была агрегирована с золотом, а глинистые минералы сорбировали тонкое золото из водного потока.

Особой морфологической разновидностью россыпей рассматриваемого промышленного типа являются элювиально-коллювиально-карстовые месторождения. Как правило, карстовые процессы протекают наиболее интенсивно в зонах химического выветривания (или окисления) существенно сульфидных тел, что приводит к обрушению последних в образующиеся карстовые полости. В таких же полостях в днищах долин аккумулируются золотоносный аллювий и тогда возникают аллювиально-карстовые россыпи, представляющие собой чередование слабо сортированных прослоев с тонким золотом и фракций размыва с крупным золотом. Широкую известность приобрели так называемые «косые» пласты с крупным золотом, образовавшиеся под воздействием карстовых эпигенетических просадок рыхлой толщи. Россыпи этого типа различаются по соотношению крупных, мелких и тонких фракций золота, которое, в зависимости от способов извлечения, разделяется на три технологических вида: а) свободно извлекаемое аппаратами гравитационного обогащения; б) сводное, тонкое, извлекаемое из хвостов гравитационного обогащения цианированием; в) связанное, находящиеся в сростках с кварцем или вкрапленное в рудные обломки, определяемое приборным анализом, извлечение которого возможно после дробления на гравитационных приборах.

Рис.1. Схематический разрез зоны окисления сульфидного месторождения и вмещающей алюмосиликатом коры выветривания (по Ю.А. Бурмину) [6]: 1 - железная шляпа; 2 - кварц-ярозитовая сыпучка; 3 - кварц-баритово-колчеданная сыпучка; 4 - богатые окисленные руды; 5-11 - подзоны: 5 - вторичного сульфидного обогащения, 6 - первичных сульфидных руд, 7 - латеритно-каолинитовая (охры), 8 - гидрослюдисто-каолинитовая (или каолинитовая), 9 - каолинит-гидрослюдистая, 10 - гидрослюдистая, 11 - дресвяно-щебнистая; 12 - коренные материнские породы. I-V - подзоны коры выветривания.

Промышленное значение россыпей гетерогенного типа определяется пока исключительно содержанием золота фракции +

Аллювиальные россыпи золота и платиноидов. Эти россыпи составляют наиболее представительный промышленный тип месторождений и характеризуются четко выраженным продуктивным пластом, приуроченным чаще всего к низам разреза речных отложений, и верней разрушенной части подстилающих их коренных пород (плотик). Пласт может хорошо выделяться и в толще рыхлых отложений (висячие пласты).

Россыпям аллювиального типа свойственно направленное изменение их основных характеристик по мере увеличения порядка речных долин: снижается глинистость металлоносных пластов, уменьшается мощность последних; с возрастанием порядков долин от низких (I-II) к средним (III-V) увеличиваются параметры россыпей и их продуктивность. В основных добывающих регионах, в долинах средних порядков, содержится до 75-90 % запасов металла, подавляющая часть которых уже изъята из недр. По этой причине основные объемы геологоразведочных и эксплуатационных работ перемещаются в настоящее время в долины высоких (VI и выше) порядков. При относительно невысоких содержаниях металла они характеризуются весьма большими объемами металлоносной горной массы, значительными ресурсами и сложным распределением концентраций полезных компонентов.

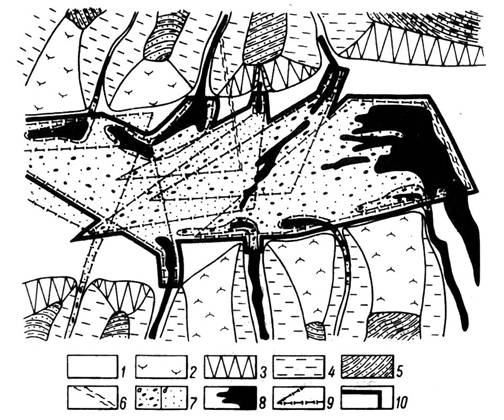

Значительно различаются россыпи долин разных порядков по морфологии и строению. В долинах I-V порядков россыпи, как правило, представляют собой полосы, в которых отчетливо проявлены зоны (или участки) нарастания, максимума и спада концентрации, закономерно сменяющие друг друга по протяжению водотоков. В россыпях крупных долин подобная закономерность наблюдается чрезвычайно редко. Чаще пространственное распределение относительно бедных и относительно богатых участков имеет сложный характер. На днищах крупных долин, ширина которых достигает 2-3 и более километров, обогащенные металлом участки занимают весьма различные положения, располагаясь то у закраин этих обширных форм рельефа, то в их средних частях, а пространственные сочетания таких участков создают сложные, часто мозаичные структуры (рис.2).

Сложный характер пространственного размещения обогащенных участков в россыпях крупных долин связан с тем, что порции полезных минералов, поступавших из различных, разобщенных на местности источников (рудных тел, правых и левых притоков), занимали на днищах свои, строго определенные участки, локализуясь в виде так называемых элементарных россыпей. Существует несколько (3-5) типов таких образований, различных по морфологии, параметрам и их ориентировке относительно оси долин: продольные, поперечные, диагональные. Одни из них занимают краевые части днища, локализуясь у бортов долин, другие - его срединные части. Во многих случаях разнотипные элементарные россыпи сближены между собой и, в разной мере перекрывая друг друга, образуют единую большую по длине и ширине пластовую залежь, называемую сложной россыпью (см. рис.2).

Основные характеристики элементарных россыпей, их пространственное размещение, а, следовательно, и структура образуемой ими сложной россыпи, определялись динамикой эрозионного механизма формирования рельефа долины. Продуктивность отдельных элементарных россыпей зависит от продуктивности их источников, а также от динамических условий переноса и накопления частиц металла. При благоприятном сочетании этих факторов формировались весьма богатые элементарные россыпи.

На участках между элементарными россыпями возникали площади с повышенными концентрациями полезных частиц в результате наложения шлейфов разных относительно бедных элементарных россыпей, где их золотины смешивались и формировали общий обогащенный пласт. Образованные вследствие этих причин обогащенные участки имеют различную морфологию, ширину (60-

Общая площадь, занимаемая богатыми участками в контурах сложных залежей, как правило, составляет 5-15 % от площади всей залежи (см. рис.2). В общем, низкие концентрации золота в сложной россыпи объясняются тем, что суммарное количество металла, поступавшего на днище крупной долины из коренных источников, а также как из правых, так и из левых притоков, рассредоточивалось по многочисленным площадям формирования самостоятельных элементарных россыпей. Сложные аллювиальные россыпи долин высоких порядков являются крупным резервом золотодобывающей промышленности в каждом районе.

Рис.2. Структура сложной россыпи, сформированной в крупной долине асимметричного строения: 1 - днища долин; 2 - пологие борта крупной долины; 3 - крутые борта крупной долины; 4 - борта притоков; 5 - водораздельные поверхности; 6 - рудные зоны; 7 - бедные площади сложной россыпи: а - относительно продуктивные, б - относительно малопродуктивные; 8 - богатые участки сложной россыпи; 9 -границы элементарных россыпей; 10 - контур сложной россыпи.

Прибрежно-морские россыпи древних береговых зон на суше. Этот промышленный тип объединяет весь комплекс россыпей, размещающийся в пределах береговой зоны, которая вследствие эволюции земной поверхности и колебания уровня моря находится выше современного уровня мирового океана. Разработка россыпей этого комплекса возможна традиционными способами. Россыпи, находящиеся на современных пляжах, а также затопленные морские и аллювиальные россыпи, требуют применения специальных способов подводной разведки и добычи. В обозримом будущем подводные россыпи не имеют существенного промышленного значения.

Прибрежно-морские россыпи представлены такими генетическими разновидностями как собственно морские и гетерогенные.

Выделяются две основные разновидности древних морских россыпей: пляжевые и подводного берегового склона. Образование пляжевых россыпей происходило в полосе максимального разрушения морских волн в прибрежной части волноприбойной зоны шельфа. Частицы металла при этом концентрировались как в пределах пляжа, так и в периодически осушаемой приливно-отливной зоне. Россыпи подводного берегового склона образовались во внутренней части волноприбойной зоны шельфа, донные осадки которой находились под воздействием штормовых волн или течений. При достаточной интенсивности этого воздействия осадки практически полностью выносились, и полезные частицы концентрировались в трещинах пород, образуя так называемые россыпи бенча.

Образование собственно морских россыпей связано главным образом с размывом рыхлых отложений промежуточных коллекторов различного генезиса, а также с выносом частиц металла реками и их перемещением вдоль берега береговыми течениями. Они вытянуты параллельно береговой линии и имеют протяженность в сотни метров, редко несколько километров при ширине до 30-

Образование гетерогенных россыпей, как правило, связано с перемещением береговых линий в кайнозое, вследствие чего происходила частичная трансформация россыпей одного генетического типа в другой. Наиболее известны месторождения, образование которых явилось следствием воздействия речной эрозии на морские россыпи или наоборот - морской абразии на аллювиальные россыпи. Трансгрессивный режим (при определенных условиях) сопровождался волновым разрушением аллювиальных отложений, в том числе и верхних частей их продуктивных пластов, металл которых перемещался вдоль береговой линии и формировал собственно морские россыпи. На участках, где морские россыпи непосредственно располагались над уцелевшими от размыва аллювиальными пластами, возникал морфологически единый, но генетически разнородный продуктивный пласт.

Смена трансгрессивного режима на регрессивный влекла за собой обратную трансформацию - образование аллювиальных россыпей за счет морских, а также формирование новых гетерогенных россыпей, в едином пласте которых аллювиальная часть подстилалась морской.

Таким образом, в результате периодической смены трансгрессивных и регрессивных режимов возникал комплекс россыпей, расположенных на разных гипсометрических уровнях. Он не пользуется широким распространением, но включает уникальные месторождения, имеющие важное промышленное значение.

Техногенные россыпи. Техногенные россыпи образуются вследствие неполной отработки россыпей любых генетических типом, расположенных в разных геолого-геоморфологических условиях. Среди них различают остаточные целиковые и отвальные россыпи [74]. Остаточные целиковые россыпи представляют собой бортовые, внутриконтурные и охранные целики, а также недоработанные участки. Отвальные россыпи делятся на две категории: россыпи отвалов вскрышных работ (торфовые отвалы) и россыпи гале-эфельных отвалов.

Параметры и морфология техногенных россыпей определяются системой разработки и характером изначальных («первичных») месторождений. Распределение металла и средние содержания в остаточных целиковых техногенных россыпях определяются природными условиями залегания «первичных» россыпей. В целиках обычно остается от 10 до 20 % запасов.

В отвальных техногенных россыпях распределение частиц металла и их содержаний резко отличаются от первоначальных. Образование россыпей отвалов вскрышных работ связано с экономической сущностью понятия промышленного пласта. При открытых разработках в торфовые отвалы перемещались значительные объемы отложений, покрывавшие продуктивные пласты и включавшие концентрации металла, непромышленные на момент вскрыши. В этих же отложениях находились и маломощные висячие пласты, селективная отработка которых была нерентабельна. Металл по крупности в торфовых отвалах преимущественно мелкий и тонкий. Образование россыпей гале-эфельных отвалов связано с неполнотой извлечения металла из недр вследствие технического несовершенства применявшихся средств, несоответствия схем промывки технологическим свойствам песков, а также нарушений технологических процессов. Частицы металла в этих россыпях мельче, чем в «первичных» месторождениях, хотя иногда могут встречаться и крупные самородки массой до нескольких килограммов.

В целом в техногенных россыпях заключено значительное количество металла, составляющее величину порядка 10-30 %, а иногда и более, от запасов «первичной» россыпи. Техногенные россыпи обычно разрабатываются открытым и дражным способами, хотя для целиковых участков иногда применяется и подземный.

1.1.2. Горно-геологические и гидрогеологические условия разведки и разработки россыпей

Горно-геологические и гидрогеологические условия разведки и разработки определяются особенностями строения и залегания россыпей, а также физическим состоянием пород, слагающих россыпь. В зависимости от этих условий производится выбор технологии разведочных работ и разработки месторождений.

Приуроченность россыпей к различным формам рельефа: широким поверхностям днищ крупных долин, узким эрозионным врезам, карстовым полостям и т.д. диктуют геометрию и плотность разведочной сети, выбор разведочных средств, а также определяют главные принципы выделения продуктивных пластов и их оконтуривания.

Одной из важнейших характеристик россыпей является глубина залегания продуктивного пласта. По этому показателю они разделяются на мелкозалегающие и глубокозалегающие. Граница между ними условна и направленно изменяется в сторону увеличения глубины по мере совершенствования землеройной техники. В настоящее время она составляет примерно

В мелкозалегающих россыпях продуктивный пласт находится под торфами, большая часть которых обычно представлена отложениями того же генезиса. Геоморфологические элементы, на которых залегают эти россыпи, всегда бывают достаточно четко выражены в современном рельефе. Но, в аналогичных геоморфологических условиях часто располагаются и глубокозалегающие (на глубине в десятки мет ров) россыпи, погребение которых часто бывает, связано с аккумуляцией отложений иного, не связанного с процессами россыпеобразования, генезиса: ледниковых, морских, вулканогенных и т.д. (погребеные россыпи).

Особо выделяются россыпи наложенных впадин с аккумулятивными толщами мощностью в десятки и сотни метров, перекрывающие» более древний эрозионно-денудационный рельеф, к которому приурочены россыпи того или иного генезиса.

Гидрогеологические условия разведки россыпей во многом зависят от развития многолетней мерзлоты. В районах, где она практически отсутствует, главным фактором обводнения россыпей являются грунтовые и подземные воды, режим которых теснейшим образом связан с атмосферными осадками. Интенсивность обмена этих вод определяется уклоном их зеркала, зависящим главным образом от геоморфологического строения участков россыпей, а также от литологического состава рыхлых отложений.

В области широкого развития многолетней мерзлоты грунтовые воды подразделяются на надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные. Надмерзлотные воды залегают над толщей мерзлых пород и бывают сезоннопромерзающие и непромерзающие. Первые всегда находятся в пределах деятельного слоя, а вторые распространены лишь на отдельных участках, характеризующихся повышенной мощностью рыхлых отложений и действием какого-либо отепляющего фактора: выходами подмерзлотных вод, русловыми водами и т.д. С надмерзлотными водами связаны так называемые талики, присутствие которых значительно осложняет проведение, как буровых, так и горных работ. В плане они представляют собой полосы сложной формы с многочисленными ответвлениями. Верхняя граница мерзлоты под ними может опускаться до 10 и более метров.

Межмерзлотные воды обычно образуют небольшие скопления в форме линз, пропластков и т.д. и часто служат путями разгрузки подмерзлотных вод. При промерзании этих вод часто образуются массивы ископаемых льдов.

Подмерзлотные воды залегают под многолетней мерзлотой и могут находиться как в мощных толщах рыхлых отложений, так и в коренных породах. Нередко они являются напорными.

Физическое состояние горных пород в областях развития многолетней мерзлоты определяется наличием равномерно распределенных кристаллов льда, играющих роль цемента и придающих отложениям прочность и монолитность. Льдистость многолетнемерзлых пород на россыпных месторождениях в большинстве случаев составляет 10-20 %. Мерзлые галечные отложения могут быть и не льдистыми из-за отсутствия мелкого связывающего материала. В этом случае образуются зоны так называемых сушенцов - отложений, характеризующихся повышенной сыпучестью. В плане сушенцовые зоны образуют полосы протяженностью в несколько сотен метров, реже километров, или отдельные пятна. Ширина этих зон от 20 до

1.1.3. Группировка россыпей по неоднородности строения

Необходимость группировки аллювиальных россыпей по неоднородности строения связана с тем, что именно этот фактор является одним из определяющих в выборе разведочных средств и систем разведки месторождений этого промышленного типа, имеющего наибольшее значение. Все россыпи отличаются друг от друга характером пространственного распределения локальных участков с различной концентрацией металла как главных элементов неоднородности строения россыпей. Эти наиболее крупные составные части россыпей, в свою очередь, состоят из относительно бедных и относительно богатых гнезд, вместе образующих сложные структуры продуктивных пластов.

Из практики геологоразведочных работ и экспериментальных исследований известно, что богатые участки продуктивных пластов бывают, представлены весьма разнообразными по морфологии и размерам скоплениями (гнездами) полезных частиц, разделенными бедными или даже «пустыми» промежутками [46, 40, и др.]. Разнообразие форм и размеров гнезд, а также многочисленные вариации их пространственных взаиморасположений определяют сложность и многообразие природных структур металлоносных пластов. Их сложность, соответственно, обусловливает трудность их изучения. Поэтому для группировки россыпей в указанных выше практических целях необходимы упрощенные модели структур продуктивных пластов, в должной мере отражающие их природную сущность, и идентификация которых с конкретными объектами не вызывала бы больших затруднений. Эти требования вполне удовлетворяются при соответствующем использовании буровой информации, ибо известно, что систематически расположенные скважины позволяют в общих чертах судить о неоднородности строения объекта. Не вскрывая всех элементов этой неоднородности, даже по редкой сети поисковых скважин можно получить вероятную оценку параметров и плотности распределения главных элементов неоднородности на месторождении.

Рассматриваемая ниже методика группировки россыпей по неоднородности строения разработана с применением методов математической статистики, и ее основные положения заключаются в следующем. По данным опробования скважин выделяют обогащенные интервалы разведочных линий по минимальному содержанию металла в выработках для оконтуривания россыпи в плане. В результате в поперечном сечении россыпи выделяются элементы неоднородности - участки с содержанием равным или превышающим минимальное значение и участки пустые или слабометаллоносные. Такие элементы неоднородности, отражая природную закономерность, имеют и экономическое значение. Участки россыпи с концентрациями выше минимального содержания для оконтуривания в плане называются положительными элементами неоднородности (ПЭН), ниже - отрицательными элементами неоднородности (ОЭН).

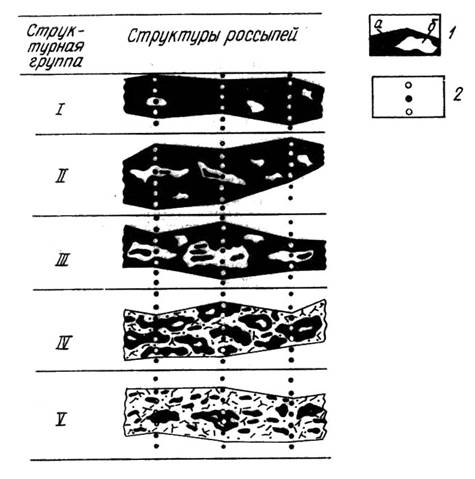

Определив соотношение скважин, зафиксировавших ПЭН и ОЭН, можно количественно охарактеризовать неоднородность строения пласта конкретной россыпи и оценить сложность его структуры. При таком подходе к относительно простым по строению относятся россыпи, в пределах которых более половины скважин зафиксировали ПЭН (более детально эти вопросы рассмотрены в подразд.2.2.1). Россыпи сложного строения характеризуются преобладанием ОЭН над ПЭН, то есть, чем больше отрицательных элементов неоднородности в поперечном сечении россыпи, тем выше ее неоднородность. Исходя из соотношения суммарных размеров положительных и отрицательных элементов неоднородности, непрерывный ряд множества россыпей целесообразно разделить на пять структурных групп (рис.3, табл.3).

Рис.3. Концентрационные модели строения россыпей золота: 1 - элементы неоднородности строения россыпи: а - положительные (ПЭН), б- отрицательные (ОЭН); 2 - разведочные скважины.

Первая группа - россыпи однородного строения, залегающие в основном в долинах низких и средних порядков. Однородное строение в них обусловлено большими размерами ПЭН, объединенными в богатое, практически единое тело шириной десятки - сотни метров.

Вторая группа - россыпи, также представляющие собой обогащенные тела, внутри которых чаще наблюдаются небольшие по размерам обедненные участки (ОЭН). Располагаются, главным образом, в долинах средних порядков, но встречаются и в малых, и крупных долинах, размер ПЭН по ширине - десятки метров.

Третья группа - россыпи, отличающиеся от россыпей второй группы лишь меньшими размерами ПЭН, ширина которых измеряется единицами - десятками метров и, соответственно, большими размерами ОЭН. Располагаются в основном в долинах средних и реже высоких порядков.

Четвертая группа - россыпи, в которых ПЭН распадаются на многочисленные удаленные друг от друга участки, размеры которых составляют доли метра - несколько метров. Преимущественно распространены в крупных долинах.

Пятая группа - россыпи, отличающиеся большой рассредоточенностью ПЭН. Их минимальные размеры те же, что и в четвертой группе, но расстояния между ними значительно увеличиваются. На долю ОЭН здесь приходится 70-90 % площади. Характерны для долин высоких порядков.

Как видно из вышеприведенных характеристик, рис.3 и табл.3, россыпи I, II и III групп имеют одно, хорошо выраженное общее свойство - ПЭН в их контурах занимают не только большую часть площади, но и сливаются между собой, образуя массивный каркас, внутри которого располагаются островки ОЭН, если таковые имеются. В россыпях IV и V структурных групп обстановка прямо противоположная - здесь уже ПЭН рассеяны на фоне относительно бедной золотоносности. В связи с этим россыпи всех перечисленных структурных групп делятся на два подтипа: россыпи насыщения, I-III группы, и россыпи рассеяния, IV и V группы (см. табл.3). Граница между этими подтипами и является той критической чертой, которая разделяет области применения принципиально различных разведочных средств и системы разведки. Методика определения принадлежности россыпи к той или иной структурной группе изложена в подразд.2.2.1.

Таблица 3

Характеристика элементов неоднородности строения россыпей

| Структур-ная группа | Поперечный размер ПЭН, м | Соотношение размеров ПЭН и ОЭН | Количество скважин, зафиксировавших ПЭН, % |

| I | Десятки- сотни | Условно-однородное тело | |

| II | Десятки | Больше 4:1 | Более 50 |

| III | Единицы-десятки | 4:1-2:1 | |

| IV | Доли единицы, единицы | 2:1-1:2 | Менее 50 |

| V | Доли единицы, единицы | Меньше 1:2 |

Россыпи насыщения в целом характеризуются относительно высокими средними содержаниями и значительной продуктивностью, что, как правило, бывает свойственно месторождениям долин низких и средних порядков, в которых на долю ПЭН приходится более 50 % площади и 90-100 % запасов (см. табл.3, рис.3). В крупных долинах этот подтип имеет резко подчиненное значение. Россыпи рассеяния характеризуются ярко выраженной прерывисто-гнездовой структурой, причем средние содержания в гнездах в десятки, раз превышают «фоновые». Эти россыпи типичны для крупных долин, в которых они занимают большие по длине и ширине площади и при невысоких, в общем, содержаниях показывают достаточно высокую продуктивность. Россыпи этого типа являются в настоящее время главными промышленными объектами в старых золотодобывающих районах.

1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И ЗАПАСОВ

1.2.1. Классификация месторождений по размерам и сложности строения

Среди золотоносных и платиноносных россыпей основное значение имеют аллювиальные россыпи ближнего сноса, прежде всего долинные и террасовые, как неглубокозалегающие, так и глубокозалегающие - погребенные мощной толщей рыхлых отложений различного генезиса.

По условиям залегания, размерам, степени выдержанности продуктивного пласта и равномерности распределения полезных компонентов россыпи золота и платиноидов соответствуют второй, третьей и четвертой группам месторождений, выделяемым в «Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», утвержденной постановлением Совета Министров СССР от 30 ноября

В основу группировки положены степень выдержанности продуктивных пластов и равномерность распределения в них полезного компонента, а также размеры месторождений. Однако при одинаковых размерах россыпи могут весьма значительно различаться по выдержанности пластов и характеру распределения металла, т.е. по их структурным особенностям, что и является определяющими факторами в выборе разведочных средств и системы разведки. В связи с этим вторая и третья группы указанной классификации разделены на подгруппы 2а, 26, 3а, 3б.

К подгруппе 2а относятся крупные и средние россыпи, относительно выдержанные по ширине и мощности продуктивного пласта, с неравномерным распределением полезных компонентов. В промышленном контуре россыпей обогащенные участки преобладают над относительно бедными. Месторождения представлены: аллювиальными и прибрежно-морскими россыпями золота; аллювиальными россыпями платиноидов. По сложности строения - это россыпи I, II и III структурных групп (см. подразд. 1.1.3).

К подгруппе 2б принадлежат крупные и средние россыпи со сложным строением, характеризующимся: относительно выдержанной шириной, невыдержанным по мощности продуктивным пластом, весьма неравномерным прерывисто-гнездово-струйчатым распределением полезного компонента. В промышленном контуре россыпей имеется большое количество участков с бедными и непромышленными концентрациями. К этой подгруппе относятся аллювиальные россыпи, деформированные экзарацией, или размытые, а также техногенные россыпи. По сложности строения - это россыпи IV структурной группы.

К подгруппе 3а относятся средние и мелкие россыпи, выдержанные и не выдержанные по ширине и мощности продуктивного пласта, с неравномерным распределением полезных компонентов и чередованием относительно бедных участков с обогащенными. В эту подгруппу входят средние и мелкие аллювиальные россыпи, залегающие в сложных горно-геологических условиях, в том числе на сильно трещиноватом плотике, небольшие россыпи береговой зоны морей и древних озер, ложковые и техногенные россыпи.

К подгруппе 3б относятся средние и мелкие россыпи изометричной и неправильной формы: конусы выносов, обогащенные участки (гнезда) в слабометаллоносных отложениях; россыпи или их участки с закарстованным плотиком или деформированные экзарацией; склоновые и техногенные. Распределение металлов в россыпях неравномерное и весьма неравномерное, в основном прерывисто-гнездовое. Месторождения подгрупп 3а и 3б представлены россыпями I, II и III структурных групп.

Четвертая группа объединяет преимущественно мелкие, реже средние россыпи весьма сложного строения, очень невыдержанные по ширине и мощности с весьма неравномерным распределением полезных компонентов и преобладанием в россыпи бедных и пустых участков. Это в основном аллювиальные, склоновые и техногенные россыпи. Поверхность плотика в россыпях очень неровная, значительная часть металла содержится в его трещинах и западинах. Размеры зерен полезных минералов весьма непостоянны, характерно преобладание крупных фракций, часты самородки. По неоднородности строения эти россыпи относятся к IV-V структурным группам.

Принадлежность месторождения или его участка к той или иной группе устанавливается, исходя из степени сложности геологического строения основных залежей, заключающих в себе преобладающую часть (более 70 %) запасов месторождения.

1.2.2. Классификация запасов месторождений и прогнозных ресурсов

Классификация запасов месторождений устанавливает единые принципы подсчета и государственного учета запасов твердых полезных ископаемых в недрах по значимости, степени изученности и по условиям, определяющим подготовленность разведанных месторождений для промышленного освоения.

Запасы подсчитываются и учитываются, а прогнозные ресурсы оцениваются раздельно по каждому виду полезных ископаемых и направлению их возможного промышленного использования.

Запасы полезных ископаемых подсчитывают и учитывают по результатам геологоразведочных, работ, выполняемых в процессе разведки, доразведки и промышленного освоения месторождения. При комплексной оценке россыпи, помимо основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в них ценных компонентов, обязательному учету подлежат вскрышные, вмещающие и подстилающие породы как возможное сырье для строительных материалов, дренажные (шахтные) воды, как источники водоснабжения и др.; запасы попутных ценных компонентов подсчитываются и учитываются как в недрах, так и в извлекаемых минералах.

Запасы полезных ископаемых подсчитывают и учитывают по наличию их в недрах с учетом потерь при добыче, обогащении и переработке песков; состав и свойства полезных ископаемых определяют также в их природном состоянии независимо от возможных потерь и разубоживания при добыче.

Исходя из степени геологической изученности и разведанности месторождений, их экономических условий и принципов хозяйственного освоения, запасы классифицируются:

- по народнохозяйственному значению;

- по степени изученности (разведанности);

- по способам добычи;

- по степени освоенности.

Классификация запасов по народнохозяйственному значению. Запасы по их народнохозяйственному значению разделяются на две группы, подлежащие отдельному подсчету, утверждению и учету:

- балансовые, использование которых согласно утвержденным кондициям экономически целесообразно при существующей либо осваиваемой промышленностью прогрессивной технике и технологии добычи и переработки песков, с соблюдением требований по рациональному использованию недр и охране окружающей среды;

- забалансовые, использование которых согласно утвержденным кондициям в настоящее время экономически нецелесообразно или технически невозможно, но которые могут быть в дальнейшем переведены в балансовые. Эти запасы обычно отличаются одним или несколькими признаками: малым объемом песков, малой мощностью залежей, низким содержанием полезного компонента, особой сложностью условий эксплуатации, необходимостью применения очень сложных процессов переработки. Забалансовые запасы подсчитывают и учитывают в том случае, если в технико-экономическом обосновании кондиций доказана возможность их сохранности в недрах для последующего извлечения или целесообразность попутного извлечения, складирования и сохранения для использования в будущем. При подсчете забалансовые запасы подразделяются в зависимости от причин их отнесения к таковым (экономических, экологических, технологических, гидрогеологических или горнотехнических).

Запасы песков (горной массы) и металлов, заключенные в охранных целиках крупных водоемов и водотоков, населенных пунктов, капитальных сооружений и сельскохозяйственных объектов, заповедников, памятников природы, истории и культуры, относятся к балансовым или забалансовым на основании специальных технико-экономических расчетов, в которых учитываются затраты на перенос сооружений или специальные способы добычи песков.

Классификация запасов по степени изученности. В соответствии с требованиями горнодобывающей промышленности [61] геологические, геоморфологические, гидрогеологические, инженерно-геологические, геокриологические, горно-геологические и другие природные условия в процессе геологических и технологических исследований должны быть изучены с детальностью, обеспечивающей получение исходных данных, необходимых для составления проекта разработки месторождения с целью комплексного и наиболее полного извлечения основных и попутных компонентов. Запасы россыпных месторождений золота и платиноидов подразделяются в зависимости от степени разведанности и изученности качества минерального сырья и горнотехнических условий разработки на категории В, С1, C2. Прогнозные ресурсы полезных ископаемых по степени их обоснованности подразделяются на категории Р1, Р2, Р3

При подсчете запасов должны учитываться следующие условия, отражающие специфику россыпных месторождений благородных металлов.

Для россыпей золота и платины запасы категории В подсчитываются только на месторождениях второй группы (2а, 26) в контуре по разведочным скважинам и горным выработкам, пройденным по сети, принятой для категории В. Подсчитанные запасы как на новых, так и на разрабатываемых месторождениях относятся к категории В, если по степени изученности они отвечают следующим требованиям:

а) выяснены морфология, внутреннее строение, ширина и длина россыпи, характер и свойства плотика, мощность песков и торфов с детальностью, исключающей возможность существенных изменений в результате дальнейшей детализации разведки;

б) запасы по категории В подсчитывают по группе смежных блоков (не менее трех);

в) изучены вещественный состав песков (горной массы) и законно мерности ее изменения; установлено пространственное положение сортов и типов песков, подсчитаны количественные их соотношения; определены средний гранулометрический состав рыхлых отложений (отдельно песков и торфов), процент валунистости и макрольдистости (по данным горных выработок), промывистость песков (горной массы). Изучен минеральный состав песков и определен выход шлиха из 1м3 песков (горной массы); определен гранулометрический состав и выход полезного компонента по классам; определена проба металла или содержание полезного компонента в минерале;

г) определена наиболее рациональная схема переработки песков на основе технологических исследований или по аналогии с другими однотипными промышленными месторождениями, если аналогия устанавливается результатами лабораторных исследований на поисково-оценочной и предварительной стадиях разведки;

д) получены необходимые данные при изучении гидрогеологических и горнотехнических условий для выбора способа разработки при составлении технического проекта.

Запасы категории С1 подсчитываются на месторождениях всех групп в контуре по разведочным выработкам, пройденным по сети, принятой для этой категории. На месторождениях второй и третьей групп допускается подсчет запасов в зоне геологически и статистически обоснованной экстраполяции (см. подразд.4.2.2).

Запасы категории С1 должны отвечать требованиям, при которых:

а) определены общие условия залегания, размеры, форма и строение продуктивного пласта, характер плотика, наличие безрудных и некондиционных участков;

б) изучены основные особенности вещественного состава песков, их минеральный и гранулометрический состав, валунистость. макрольдистость и промывистость;

в) определен способ переработки песков на основе технологических лабораторных исследований или по аналогии с другими россыпными месторождениями;

г) определены основные гидрогеологические, горнотехнические условия разработки россыпи.

Запасы категории С2 оцениваются на месторождениях всех групп по разведочным выработкам, пройденным, как правило, сетью в 2-4 раза реже, чем установленная для категории С1, а также в зоне экстраполяции за контуры запасов более высоких категорий, обоснованной особенностями геологического и геоморфологического строения месторождения. Качество песков и полезного ископаемого устанавливается по редкой сети выработок или по данным примыкающих разведанных участков.

При подсчете запасов категории C2 необходимо руководствоваться следующим:

а) для предварительной оценки запасов решающее значение имеет изученность геологического и геоморфологического строения района, в пределах которого они выявлены. Для установления возможной протяженности россыпи, условий ее залегания и содержания полезных компонентов необходимо выяснить, к какому генетическому и морфологическому типу относится россыпь, изучить все известные рудопроявления;

б) оценка запасов проводится на основании опробования по редкой сети разведочных выработок, с учетом данных шлихового опробования, изучения общих закономерностей металлоносности района, геофизических и геологических построений, а также путем геологически обоснованной экстраполяции параметров, использованных при подсчете запасов более высоких категорий.

Ширина зоны экстраполяции в каждом конкретном случае для запасов категорий С1 и C2 должна быть обоснована фактическими данными. Экстраполяция в сторону уменьшения мощности, выклинивания и расщепления пластов, ухудшения качества песков и горно-геологических условий их разработки должна производиться с учетом этих изменений.

Запасы песков и содержащихся в них основных ценных компонентов подсчитываются по одним и тем же категориям; отнесение запасов сопутствующих ценных компонентов к той или иной категории определяется степенью их изученности, характером распределения, формами нахождения и технологией извлечения. В контурах запасов категорий В и С1 попутные компоненты подсчитываются по категории не ниже С1. При чрезвычайно резкой неравномерности их распределения категория запасов может быть снижена до С2 что при попутном характере извлечения этих компонентов не является препятствием для их оценки и промышленного использовании. В этом случае следует обосновать возможность использования запасов попутных компонентов категории Ci при проектировании предприятия по добыче полезного ископаемого и переработки минерального сырья.

На разрабатываемых месторождениях вскрытые, подготовленные и готовые к выемке, а также находящиеся в охранных целиках горнокапитальных и горноподготовительных выработок запасы полезных ископаемых подразделяются по категориям в соответствии со степенью их изученности.

Прогнозные ресурсы оцениваются на площадях, на которых возможно выявление промышленных запасов за счет распространения тел полезных ископаемых за контуры подсчета запасов по категории С 2 или дополнительного выявления новых тел полезного ископаемого на разведанных, разведуемых месторождениях, а также выявленных при поисково-оценочных работах.

Материалы подсчета запасов полезных ископаемых должны содержать оценку прогнозных ресурсов категории Р1.

В категорию прогнозных ресурсов pi входят:

- ресурсы на площадях за контуром подсчета (по простиранию и ширине известных промышленных россыпей, находящиеся на тех же эрозионных и абразионных уровнях, на которых расположены и россыпи с балансовыми запасами);

- ресурсы участков месторождения, расположенных на других эрозионных уровнях, чем участки с балансовыми запасами;

- ресурсы россыпей с «тонким» металлом, в которых по отдельным технологическим пробам определено полное содержание и соотношение технологических видов полезного компонента;

- ресурсы площадей, примыкающих к контурам с забалансовыми запасами;

- ресурсы техногенных россыпей.

Прогнозные ресурсы каждого месторождения оцениваются с учетом характеристик, полученных при его разведке, а также с учетом данных разведочных выработок, пройденных за пределами контуров месторождения.

При оценке ресурсов P1 крупных долин, россыпи которых часто характеризуются сложным внутренним строением и при разведке которых будут применяться горные выработки с крупнообъемным опробованием, следует использовать сравнительные коэффициенты для правильной интерпретации результатов бурения на прилегающей площади.

Оценка прогнозных ресурсов россыпей минералов платиноидов основывается на той же методике, что и прогнозная оценка золотоносных аллювиальных россыпей. Однако при этом следует особо учитывать геоструктурную приуроченность и потенциальную россыпеобразующую возможность определенных типов платиноносных магматогенных формаций. Кроме того, при оценке ресурсов по категории Р1 следует учитывать химический состав платиноидов, необходимый для достоверной геолого-экономической оценки всех полезных компонентов месторождения.

Классификация запасов по способам добычи (выемки). В зависимости от геологических и горнотехнических условий разработки россыпи делятся на две группы:

- для раздельной добычи, когда россыпи разрабатываются открытым и подземным, иногда дражным (с частичной вскрышей торфов) способами;

- для сплошной добычи при разработке россыпей дражным и гидравлическим способами.

Выбор целесообразного способа разработки определяется технико-экономическими расчетами.

Пригодной для раздельной добычи открытым способом считается такая россыпь, в которой мощность торфов позволяет рентабельно вести разработку путем вскрыши торфов с последующей выемкой песков. Для подземного способа разработки пригодной считается россыпь, в которой значительная мощность торфов делает применение открытого способа нерентабельным.

Драгами разрабатывают талые или предварительно оттаянные мерзлые россыпи, не имеющие интенсивно закарстованных, а также трещиноватых крепких металлосодержащих плотиков, вызывающих большие потери полезного ископаемого. Уклон долины должен быть не более 0,01-0,03. При выборе дражного варианта следует учитывать возможную частичную вскрышу торфов землеройной или гидравлической техникой. Глубина частичной вскрыши определяется технико-экономическими расчетами и обычно отражается в кондициях для подсчета запасов.

Наличие крупных валунов и глыб в количестве более 40 %, как правило, исключает возможность применения драг с малой вместимостью черпаков (до

Гидравлический способ разработки землесосными снарядами применяется для россыпей с рыхлыми отложениями преимущественно песчано-галечного состава и шириной не менее 20-

Техногенные россыпи с содержанием, рентабельным для вторичной переработки, учитываются в одной из перечисленных групп. Эти россыпи, в зависимости от их технологической характеристики и места расположения, могут быть отработаны драгами, гидравлическим способом и другими.

Таблица 4

Горно-технические условия применения и технические характеристики драг с различной вместимостью черпака [22,65]

| Показатели | Драги средней глубины черпания | Драги глубокого черпания | ||||

| Вместимость черпака, л | 50-100 | 150 | 250 | 380 | 380(400) | 600 |

| Минимальная ширина разреза, м | 15-40 | 40 | 45-50 | 60 | 75 | 110-120 |

| Глубина черпания ниже уровня воды, м | ||||||

| - максимальная | 6 | 9,0 | 11-12 | 17 | 30 | 50 |

| - минимальная | 1,5-2 | 2,5 | 3,5 | 3,7 | 4 | 5 |

| Максимальная высота надводного борта, срабатывамого черпаками, м | 1,0 | 2,0 | 3,0-3,5 | 4,0 | 5-6 | 10 |

| Предельный размер валунов по их измерению, мм | 300-350 | 400 | 600 | 700 | 700 | 800 |

| Запасы горной массы* месторождения, млн. м3 | 2-3 | 6-10 | 12-15 | 15-25 | 15-25 | Более 30 |

* Приведенные запасы горной массы рассчитаны для содержания полезного компонента, близкого к минимальному промышленному. При более высоком его содержании капитальные затраты могут полностью окупиться и меньшими запасами, чем указано в таблице.

Таблица 5

Горнотехнические условия применения землесосных снарядов [22]

| Показатели | Техническая производительность землесосного снаряда по породе, м3/ ч | |||

| Менее 130 | 130-220 | 220-400 | Более 400 | |

| Минимальная мощность пласта, м | 2,4 | 3,2 | 4,8 | 6,4 |

| Глубина разработки ниже уровня воды, м | ||||

| - минимальная | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 |

| - максимальная | 8 | 15 | 18 | 18 |

| Предельный размер валунов, мм | 100 | 180 | 220 | 280 |

Классификация месторождений по степени освоенности. По принципу хозяйственного освоения месторождения полезных ископаемых подразделяются на следующие группы:

- разведываемые месторождения, находящиеся в стадии разведки;

- подготавливаемые к освоению месторождения, запасы которых утверждены ГКЗ (ТКЗ) и на базе которых строятся или проектируются горнодобывающие предприятия;

- резервные разведанные месторождения, запасы которых утверждены ГКЗ (ТКЗ) и их освоение предусматривается перспективными планами;

- не намечаемые к освоению разведанные месторождения, разработка которых не предусматривается перспективными планами;

- разрабатываемые месторождения действующими горнодобывающими предприятиями.

Степень подготовленности разведанных россыпных месторождений для промышленного освоения определяется в соответствии с требованиями классификации запасов [22] в зависимости от группы россыпи по сложности строения (см. разд.2.1).

Разведанные месторождения (участки) считаются подготовленными для промышленного освоения при соблюдении следующих условий [22]:

а) балансовые запасы полезных компонентов в россыпи, имеющих промышленное значение, утверждены ГКЗ или в соответствующих случаях ТКЗ;

б) утвержденные в установленном порядке балансовые запасы полезных ископаемых, используемые при проектировании горнодобывающего предприятия, должны иметь указанные в табл.6 соотношения различных категорий.

Соотношение запасов различных категорий должно быть достигнуто исходя из суммарных запасов песков (горной массы), принятых в технико-экономическом обосновании (ТЭО) постоянных кондиций.

В отдельных случаях совместно с отраслевыми горно-добывающими предприятиями рассматривается вопрос о целесообразности использования при проектировании горного предприятия запасов категории С2 на месторождениях второй группы или запасов этой же категории сверх установленных нормативным соотношением на месторождениях третьей и четвертой групп. Необходимость использования запасов категории C1 должна быть обоснована технико-экономическими расчетами, учитывающими целесообразность повышения срока обеспеченности предприятия разведанными запасами или увеличения его производительности, а также горно-геологические условия и технические свойства песков. Возможность полного или частичного (в процентах от подсчитанных) использования этих запасов следует обосновать аналогией геологического строения и условий залегания продуктивных пластов в контурах запасов С2 и более высоких категорий и надежностью запасов категории С2 подтвержденной их переводом в более высокие категории на представительных, детально разведанных участках месторождения.

Наряду с оценкой запасов полезного ископаемого по месторождению должна быть дана оценка возможных источников хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, обеспечивающих потребность будущих предприятий по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья.

Таблица 6

Соотношение балансовых запасов различных категорий в россыпи, подготовленной для промышленного освоения

| Категория запасов | Группы россыпей (по ГКЗ СССР) | ||

| вторая | третья | четвертая | |

| В | 20 | - | - |

| С1 | 80 | 80 | 50 |

| С2 | - | 20 | 50 |