3. Анализ эффективности строительства

скважин в системе Миннефтепрома

3.1. Динамика роста капитальных вложений в строительство нефтяных и газовых скважин

Бурение добывающих и разведочных скважин на нефть и газ, как специфический вид капитального строительства сложных горно-технических сооружений повышенной конструкционной прочности и экологической ответственности характеризуется высокой капитале-, материале-, трудо- и энергоемкостью технологических операций и работ, выполняемых по всему циклу строительства скважин соответствующего назначения. Удовлетворение многих требований, предъявляемых к скважине как к инженерному сооружению, и обеспечение высоких технико-экономических показателей строительства скважины возможны только при непрерывности осуществления всего цикла технологических операций и работ, связанных с проходкой и заканчиванием скважины. Обусловленная спецификой буровых процессов сложность организации строительства скважин еще больше усугубляется в связи с тем, что на современном этапе развития нефтяной и газовой промышленности большие объемы буровых работ приходится выполнять в новых, зачастую экономически слабо освоенных удаленных районах страны, а в последнее время и на шельфовых акваториях. При этом фронт строительства скважин распространяется как вширь, так и вглубь – на относительно более глубокозалегающие этажи нефтегазоносности не только в пределах вновь осваиваемых территорий, но и в районах размещения разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений.

Все эти осложняющиеся из года в год условия размещения строительства скважин и геолого-технические условия буровых работ влияют на размер денежных затрат, т. е. на капитальные вложения на создание новых действующих производственных основных фондов, каковыми являются законченные строительством нефтяные и газовые скважины.

Объем капитальных вложений на строительство скважин (К) силами данного бурового предприятия в течение определенного планового периода определяется по следующей формуле:

К=БС

где Б – объем бурения на планируемый период, тыс. м; С –сметная стоимость 1 строительства скважин на планируемый период, руб/м.

Капитальные вложения на строительство скважин на нефть и газ рассчитываются раздельно1.

Строительство скважин в системе нефтегазодобывающей промышленности является высокофондоемким производством. Так, например, в начале 70-х годов около половины капитальных вложений в производственную сферу нефтяной промышленности расходовалось на строительство разведочных и добывающих скважин. С тех пор доля затрат на производство буровых работ в системе нефтяной промышленности несколько снизилась, хотя по-прежнему продолжает оставаться высокой.

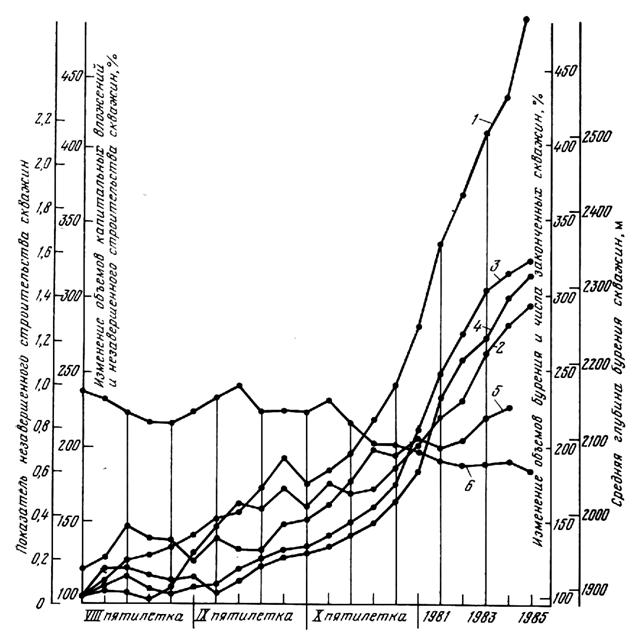

Рис. 3.1. Динамика изменения объемов строительства скважин в системе Миннефтепрома:

1 – объем капитальных вложений в строительство скважин; 2 – объем незавершенного строительства скважин; 3 – объем бурения; 4 – число законченных строительством скважин; 5 – средняя глубина бурения скважин; 6 – показатель незавершенного строительства скважин

Рост капитальных вложений в строительство добывающих и разведочных скважин, а также динамика изменения физических объемов числа законченных скважин по основным целям бурения за период развития нефтедобывающей отрасли по Министерству нефтяной промышленности с 1975 по

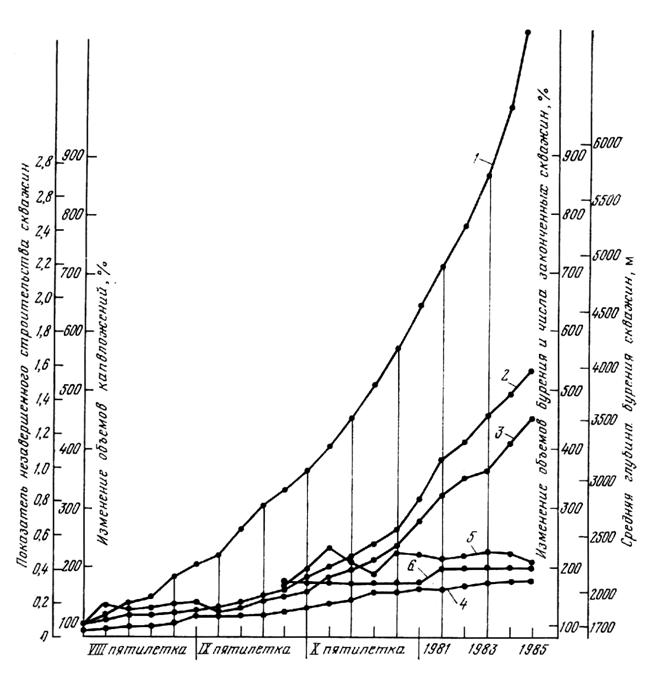

Рис. 3.2. Динамика изменения объемов строительства добывающих скважин в системе

Миннефтепрома:

1 – объем капитальных вложений в строительство скважин; 2 – объем бурения; 3 – число законченных строительством скважин; 4 – средняя глубина бурения скважин; 5 – показатель незавершенного строительства скважин; 6 – нормативный показатель незавершенного

Из этого рисунка (кривые 3 и 4) видна тенденция относительно быстрого наращивания объемов проходки и увеличения числа законченных строительством скважин, что обусловлено опережающим ростом потребности отрасли в новых нефтегазодобывающих мощностях. Однако если рассматривать динамику изменения этих показателей раздельно по целям бурения, то легко установить, что отмеченный прирост суммарных объемов строительства скважин (составивший в целом по отрасли 150,9 % по сравнению с базовым

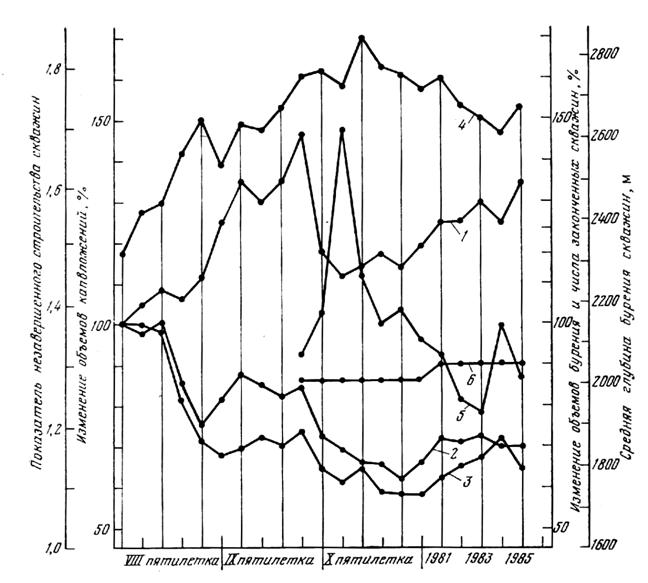

Рис. 3.3. Динамика изменения объемов строительства разведочных скважин в системе

Миннефтепрома:

1 – объем капитальных вложений в строительство скважин; 2 – объем бурения; 3 – число законченных строительством скважин; 4 – средняя глубина бурения скважин; 5 – показатель незавершенного строительства скважин; 6 – нормативный показатель незавершенного строительства скважин

В частности, за 10-летний период объем эксплуатационного бурения в целом по отрасли увеличился в 3 раза. При этом в течение указанного периода времени постепенно сократились объемы разведочного бурения. Это привело к тому, что согласно данным, приведенным на рис. 3.3, годовая проходка и число законченных строительством разведочных скважин в течение того же периода сократились соответственно на 13,7 и 7,7%.

Динамика увеличения объемов строительства скважин по обеим целям бурения (крутой подъем кривой 1 на рис. 3.1) предопределила и темпы роста капитальных вложений в эту фондообразующую подсистему нефтяного производства. Следует отметить, что в течение взятых для анализа 10 лет рост капитальных вложений в сферу строительства скважин (в 2,49 раза) соответствовал росту объемов буровых работ (в 2,51 раза). Это в значительной степени объясняется определенными успехами, достигнутыми в планировании объемов буровых работ и своевременном обеспечении объектов строительства скважин материальными трудовыми и энергетическими ресурсами.

Во исполнение Энергетической программы продолжается наращивание нефтегазодобывающих мощностей и объемов добычи природного топлива.

Основную долю – около 60 % общесоюзной добычи углеводородов планируется получить при разработке нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири.

Чтобы выполнить эти задачи, необходимо поддерживать опережающие темпы роста объемов строительства нефтяных и газовых скважин, которые обеспечиваются соответствующим ростом объемов капитальных вложений в подсистемы строительства скважин нефтяной и газовой промышленности.

Значительный рост капитальных вложений в строительство скважин (см. рис. 3.1) вызван не только увеличением объема буровых работ, но и осуществлением большой программы технического перевооружения бурения, обеспечения этой подсистемы нефтяного производства современной техникой, инструментом, специальными материалами и химическими реагентами.

3.2. Научно-технические предпосылки роста

показателей строительства скважин

Постепенное повышение уровня технического оснащения нефтяной промышленности, сопровождаемое усилением отрасли высококвалифицированными инженерно-техническими кадрами,, дало возможность активизировать научные исследования и конструкторские разработки по созданию новых, более производительных буровых и нефтепромысловых машин и механизмов,, обеспечивающих резкое снижение трудоемкости буровых процессов, а также оборудования и аппаратуры для ведения геолого-поисковых, геофизических и разведочных работ на нефть и газ.

Подлинно технической революцией в области строительства как добывающих, так и разведочных скважин явилось создание советскими инженерами турбобура и электробура, когда источник крутящего момента для привода породоразрушающего инструмента (долота) был перенесен с дневной поверхности непосредственно к забою горной выработки.

Массовое внедрение забойных двигателей-турбобуров привело к скачкообразному росту механической и коммерческой скоростей бурения скважин, что в совокупности с технологическими преимуществами названного метода проходки стволов скважин в твердых породах было решающим фактором в проведении крупномасштабных мероприятий по ускоренной разведке и разработке нефтяных месторождений, расположенных в пределах обширного района между Волгой и Уралом.

О масштабах, темпах внедрения и удельном весе турбинного способа бурения в общей проходке скважин по этапам его внедрения в настоящее время свидетельствуют следующие данные: в

Приведенные данные не означают, что масштабы применения турбинного способа связаны лишь с эксплуатационным бурением. Напротив, турбинный способ также используется и при бурении глубоких разведочных скважин на нефть и газ. Так, например, в

За 40 лет активного внедрения и практического использования турбинных забойных двигателей значительно возросли средние глубины бурения как разведочных, так и добывающих скважин. По мере роста глубины сооружаемой горной выработки и при этом неизбежного усложнения геолого-технических и гидротермо-барических условий скважинкой среды эффективность турбинного бурения несколько снижается. В целях повышения технико-экономических показателей буровых процессов в условиях постоянного роста глубины бурения скважин были разработаны новые поколения гидравлических забойных двигателей – секционные турбобуры, характеризующиеся оптимальным диапазоном рабочих частот вращения долота, высокомоментные тихоходные турбобуры с регулируемым объемным расходом бурового раствора, обеспечивающие возможность наиболее рациональной отработки долот при частотах вращения, соизмеримых с оптимальными частотами вращения породоразрушающего инструмента при роторном бурении. Однако изложенные и многие другие усовершенствования конструкций и рабочих режимов эксплуатации турбобуров отнюдь не устраняют, а скорее лишь снижают степень негативного влияния названных факторов на технические и экономические показатели турбинного бурения.

При таких обстоятельствах, кроме традиционного и с технической точки зрения простейшего способа передачи крутящего момента для вращения долота с помощью ротора, достаточно эффективным является электрический забойный двигатель-электробур, технические и экономические результаты применения которого в гораздо меньшей степени зависят от роста глубины и ужесточения названных выше других скважинных условий осуществления буровых процессов.

Таблица 3.1

Распределение объемов строительства скважин по способам бурения в системе Миннефтепрома за период с 1975 по 1985 г.

| Годы | Эксплуатационное бурение | ||||||

| Объем бурения, тыс. м, в том числе | Коммерческая скорость м. ст.-мес, в том числе | ||||||

| всего | турбинное | роторное | электробурение | турбинное | роторное | электробурение | |

| 1975 (базовый) |

8927,1 100,0 |

7697,0 86,2 |

968,8 2,9 |

261,3 2,9 |

1823 | 631 | 1021 |

| 1980 | 15443,2 100,0 |

13465,6 87,2 |

1711,3 11,1 |

266,3 1,7 |

2209 | 745 | 954 |

| 1982 | 20313,2 100,0 |

17927,7 88,2 |

1941,4 9,6 |

444,1 2,2 |

2657 | 780 | 1084 |

| 1983 | 22317,3 100,0 |

19755,8 88,5 |

2095,5 2,4 |

466,0 2,1 |

2948 | 751 | 1091 |

| 1984 | 23696,6 100,0 |

21023,2 88,7 |

2234,5 9,4 |

438,9 1,9 |

2946 | 750 | 1026 |

| 1985 | 25288,9 100,0 |

22655,2 89,6 |

2193,8 8,7 |

437,9 1,7 |

2895 | 775 | 1143 |

| 1975 (базовый) |

2732,6 100 |

1648,0 60,3 |

1057,0 38,7 |

27,6 1,0 |

590 | 200 | 379 |

| 1980 | 2307,6 100,0 |

1110,9 48,1 |

1187,2 51,5 |

9,5 0,4 |

753 | 298 | 323 |

| 1982 | 2384,3 100,0 |

1099,7 46,1 |

1270,6 53,3 |

14,0 0,6 |

829 | 303 | 463 |

| 1983 | 2384,2 100,0 |

1105,7 46,4 |

1261,2 52,9 |

17,3 0,7 |

824 | 301 | 439 |

| 1984 | 2232,4 100,0 |

951,7 42,6 |

1263,9 56,6 |

16,8 0,8 |

843 | 297 | 521 |

| 1985 | 2153,1 100,0 |

921,5 42,8 |

1213,4 56,4 |

18,2 0,8 |

862 | 293 | 416 |

Более высокая эффективность забойных двигателей-электробуров перед другими забойными двигателями при использовании их в экстремальных условиях скважинной среды во многом обусловлена рядом принципиальных преимуществ технологической схемы электробурения, к числу которых, в частности, относятся возможности гибкого регулирования частоты вращения долота в зависимости от типа проходимых пород, оперативного контроля пространственного положения ствола бурящейся скважины, регулирования интенсивности промывки забоя скважины без ущерба для показателя мощности, подводимой для привода породоразру-шающего инструмента и др.

В отрасли накоплен значительный опыт успешного применения электрических забойных двигателей при бурении глубоких скважин.

Электробурение получило наибольшее распространение при строительстве глубоких скважин в Туркменской ССР. В настоящее время Туркмения — основной район освоения проходки скважин с помощью электрических забойных двигателей. Объединение «Туркменнефть» дает около трети общесоюзного объема скважин, пробуренных этим прогрессивным способом, применение которого позволяет получать наиболее высокие технико-экономические показатели буровых работ. Так, например, в производственном объединении «Туркменнефть» разведочные скважины глубиной более

Применение электробуров в объединении «Башнефть» позволяет при прочих равных условиях заканчивать скважины на 10 сут раньше, чем при турбинном бурении. При этом применение электробуров дает возможность экономить до 40 долот при проходке каждой скважины.

Столь же эффективно применение электробуров и в других нефтяных районах страны, особенно во время бурения скважин при осложненных геолого-технических и гидротермобарических условиях, когда технико-экономические показатели применения основных способов (турбинного либо роторного) бурения оказываются относительно низкими. Таким образом, использование электробуров обеспечивает повышение эффективности отработки долот при относительно более высоких скоростных показателях проходки, а также дает возможность достижения высокой точности оперативного регулирования пространственного расположения стволов наклонно-направленных скважин, что представляется чрезвычайно важным с точки зрения возможности применения электробурения при массовом строительстве наклонных добывающих скважин в Западной Сибири.

Наряду с этим принципиально важно и то, что технологическая схема электробурения, обеспечивающая возможность непрерывного контроля забойных параметров режима отработки долот и пространственного положения ствола скважины, по существу, является единственно реальной базой для автоматизации процесса бурения скважины.

Однако несмотря на отмеченные технико-технологические преимущества электробуров, удельные веса электробурения в общих объемах метража добывающих и разведочных скважин снизились соответственно с 2,9 и 1,0% в

Кроме того, технологическая схема использования электробура, как правило, связана с внешним источником электроэнергии, которая в большинстве случаев канализируется на буровую за десятки, а то и за сотни километров. Перебои в снабжении электроэнергией буровых, где в качестве забойных двигателей применяются электробуры, нередко приводят к серьезным технологическим осложнениям и даже авариям.

Другой субъективной причиной отмеченной тенденции снижения объема скважин, проходка которых осуществляется электробурами, является значительная задержка в организации производства и поставки в нефтяные районы высококачественных забойных двигателей – электробуров, запасных частей к ним, кабельных секций токопровода, телеметрических частей, буровых замков и других элементов специальной оснастки. Также не решаются своевременно и вопросы создания в местах массового применения этих типов забойных двигателей специализированных предприятий по прокату и ремонту электробуров, подготовки новых кадров буровиков и повышения квалификации обслуживающего персонала.

В отличие от погружного электрического забойного двигателя – электробура, современный турбобур – более простая машина. Элементы приводной части турбобура совместимы с рабочей гидрохимической средой бурового раствора, который, наряду со многими его технологическими функциями, при турбинном бурении также является энергоносителем в локальной (во многих случаях независимой от внешних удаленных источников тока) гидроэнергетической системе «буровые насосы – напорная часть циркуляционной системы – забойный двигатель». Эти особенности турбобура как универсального гидравлического забойного двигателя, характеризующегося относительно простой структурой технического обслуживания, обеспечили ему несомненные эксплуатационные преимущества и широкое промышленное применение в условиях острой потребности страны в проведении больших объемов работ для быстрого приращения разведанных запасов и создания крупных мощностей для добычи нефти и газа. Технологические преимущества турбобуров позволили создать эффективные схемы использования специальных модификаций этого забойного двигателя для бурения наклонно-направленных скважин с целью вскрытия продуктивных объектов нефтяных и газовых месторождений, находящихся под жилыми массивами городов и поселков, руслами рек, топями болот, прибрежными участками морского дна и при других обстоятельствах.

Технически и технологически хорошо отработанные и освоенные методы проходки наклонно-направленных скважин легли в основу кустового строительства скважин, которое вот уже в течение нескольких десятилетий успешно применяется при разработке нефтяных месторождений, залегающих под дном Каспийского моря. Сущность кустового бурения состоит в том, что устья нескольких добывающих или нагнетательных скважин (либо тех и других) группируются в виде своеобразного куста на относительно небольшой рабочей площадке морской эстакады пли индивидуального стального основания. При этом в процессе бурения ствол каждой скважины прокладывается в строго заданном направлении, с тем чтобы забои всех скважин вскрыли продуктивный объект на заданном расстоянии друг от друга и тем самым обеспечили наилучшие условия для равномерного дренирования нефте- или газонасыщенного коллектора. В последние годы кустовое бурение в акватории Каспийского моря получило широкое развитие не только в отношении объемов его применения, но также и за счет достигнутого прогресса в технике, технологии и организации строительства скважин. Благодаря постоянному совершенствованию методов крупноблочного строительства эстакад и индивидуальных оснований, внедрению мощных транспортных и грузоподъемных средств, возведение морских гидротехнических сооружений для размещения буровых и объектов нефте-газопромыслового комплекса превратилось в мощную подсистему капитального нефтегазопромыслового строительства.

Кустовое бурение, техника, технология и организация которого были хорошо отработаны за десятилетия его развития в водах Каспия, вот уже в течение более 15 лет является базовым способом разработки нефтяных месторождений в сильно заболоченных таежных районах Западной Сибири. Здесь кустовой способ применяется при бурении до 96 % всех добывающих скважин.

Наряду с этим к числу несомненных технологических достижений следует отнести разработку и широкое применение технологии проходки скважин турбинным способом при форсированных режимах промывки.

За последние годы научно-исследовательские, конструкторские и производственные организации машиностроительной и других отраслей промышленности разработали и создали для сферы строительства скважин несколько наиболее часто применяемых типоразмеров бурового оборудования, породоразрушающий инструмент, нефтепромысловые трубы, спецматериалы и химические реагенты для регулирования технологических свойств буровых и тампонажных вяжущих растворов. Так, например, разработаны и выпускаются серийно принципиально новые приводы породо-разрушающего инструмента – винтовые забойные двигатели. Применение таких двигателей в сочетании с гидромониторными долотами позволяет повысить основные технические показатели проходки скважин примерно на 20%.

Наряду с этим созданы гаммы типоразмеров долот для высокопроизводительного бурения скважин при низко- и высокооборотном режимах работы забойных гидравлических двигателей.

Вместе с тем последние годы развития прикладной буровой науки ознаменованы и такими достижениями, как разработка теоретических основ, а также создание материалов, химических реагентов и методов для приготовления и целенаправленного регулирования основных технологических свойств промывочных сред и тампонажных растворов.

Развитие техники и технологии буровых процессов, обусловленное постоянно действующим фактором – бурным ростом объемов строительства скважин при неуклонно усложняющихся геолого-технических, орографических и экономико-географических условиях, обеспечивается всей мощью современного промышленного потенциала страны. Для опережающего наращивания объемов буровых работ в целях своевременного создания добывающих мощностей нефтяной и газовой промышленности созданы крупные заводы по производству современных буровых установок, электрооборудования, бурильных и обсадных труб, забойных двигателей долот и множества других машин, механизмов, контрольно-измерительной аппаратуры, химических реагентов и материалов, используемых при строительстве скважин.

Благодаря этому, оснащение буровых предприятий и субподрядных организаций, принимающих участие в циклах строительства скважин, из года в год улучшается как в качественном, так и в количественном отношении. Это является прямым следствием постоянно проводимой межотраслевой и отраслевой технической полигики, целенаправленной на повышение производительности труда и качества работы во всех, и особенно в основных, сферах производства, определяющих темпы роста добычи, подготовки и реализации природного топлива.

В связи с этим интересно отметить позитивную тенденцию, состоящую в том, что в последнее время структура оснащения буровых предприятий и субподрядных организаций нефтяной промышленности все в большей степени приводится в соответствие с географическими, климатическими и горно-геологическими условиями строительства добывающих и разведочных скважин на нефть и газ. В этом отношении показательны сдвиги в оснащении буровой техникой предприятий Главтюменнефтегаза, где до недавнего времени использовались серийные буровые установки, которые по своему «климатическому» конструктивному исполнению и грузоподъемности отнюдь не предназначались для использования в суровых условиях Западной Сибири. Специально для ведения буровых работ в таких условиях в объединении «Уралмаш» по заказу Миннефтепрома, Минтяжмаша и Минхиммаша было разработано и обеспечено серийное производство буровой установки БУ-ЗОООЭУК1М, которая обеспечивает получение высоких технико-экономических показателей при кустовом бурении наклонных добывающих скважин глубиной до

Используя новые буровые установки БУ-2500ЭУ и БУ-2500ДГУ, выпускаемые ВЗБТ, можно вести проходку скважин глубиной

Говоря о значении технического прогресса в повышении производительности и качества труда при строительстве скважин, следует отметить, что в оснащении буровых предприятий нефтяной промышленности современной техникой есть еще не решенные вопросы. Повышение технического уровня и качества изготовления отдельных буровых машин и механизмов является важным резервом роста производительности труда всех низовых производственных звеньев, принимающих участие в циклах строительства скважин. Наряду с этим значительным резервом для сокращения трудовых затрат и сроков строительства скважин является более полное обеспечение буровых, вышкомонтажных и других производственных бригад и обслуживающих звеньев средствами механизации трудоемких погрузочно-разгрузочных и складских работ, для выполнения которых часто привлекаются (в ущерб основной работе) квалифицированные специалисты названных трудовых коллективов.

Важный элемент научно-технического прогресса при строительстве скважин – разработка и внедрение новых форм организации буровых работ. Особенно это относится к организации работы низовых производственных звеньев, принимающих непосредственное участие в циклах строительства скважин. Актуальность этой проблемы с особой остротой проявилась в последние годы в связи с небывало быстрым ростом объемов строительства скважин как в старых нефтяных районах (для поддержания достигнутого уровня добычи нефти), так и в новых, развитие производственной инфраструктуры которых затруднено и сдерживается из-за большой удаленности, экономически слабо развитого (географического либо административного) района, бездорожья, отсутствия жилья, а порой и суровых природно-климатических условий.

Между тем интересы развития отрасли, топливно-энергетического комплекса и всего народного хозяйства страны настоятельно требуют обеспечить небывалый рост объемов буровых работ. Если в течение 1981 – 1985 гг. общий объем проходки в бурении был увеличен на 80 % по сравнению с X пятилеткой, то в предстоящий период до

Для улучшения планирования и усиления воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества работы необходимо рационально использовать производственные фонды, материальные, трудовые и финансовые ресурсы, усиливать режим экономии и устранять потери в народном хозяйстве. Полезный опыт комплексного решения этой задачи накоплен при строительстве скважин в Западной Сибири.

Прежде всего, применительно к специфике организации и технологии строительства скважин основным условием решения поставленной задачи является обеспечение непрерывности всех последовательных этапов цикла строительства каждой скважины, в котором занято несколько низовых производственных звеньев, в том числе вышкомонтажная бригада, подготовительная бригада, буровая бригада, бригада по опробованию пластов и освоению скважин, а также по нескольку раз на каждой скважине – тампонажная бригада, отряды промыслово-геофизического обслуживания, бригада ремонтного обслуживания, экипажи технологического транспорта и спецтехники и др. Комплекс выполняемых в специфических условиях Западней Сибири подготовительных работ и основных работ по циклу строительства скважины характеризуется исключительной сложностью и трудоемкостью. Это обусловлено тем, что большинство месторождений нефти находятся под болотами и озерами. При таких обстоятельствах, прежде чем начать проходку скважины, необходимо к точке ее заложения сделать дорогу, уложить бревенчатый настил и отсылать земляное основание, на которое можно завести буровое оборудование и все необходимые материалы, а затем смонтировать буровой станок и построить все привышечные сооружения. Каждую из этих работ выполняет низовое производственное звено соответствующей специализированной организации. Поскольку все эти звенья последовательно заняты сразу на нескольких объектах, малейший сбой одного из них тут же приводит к нарушению сроков заранее сделанных заявок на услуги других звеньев, что приводит к большим потерям времени по организационным причинам.

В целях исключения непроизводительных потерь времени буровики Главтюменнефтегаза решили организовать работу на базе метода так называемой «бригадной эстафеты». Сущность этого метода состоит в том, что каждое низовое производственное звено по завершении своего этапа либо технологической операции цикла строительства скважины передает словно по эстафете выполненную работу другому низовому производственному звену. Между всеми звеньями-смежниками, принимающими участие в цикле строительства скважины, заключается договор на соцсоревнование.

Как показала практика строительства скважин в Западной Сибири, бригадная эстафета – надежное средство повышения организованности, исполнительской дисциплины, а значит, и производительности труда. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что форма организации производства работ по всему циклу строительства скважин по методу бригадной эстафеты оказывается эффективной только при условии четкой работы всех участвующих в ней низовых производственных звеньев. К сожалению, во многих случаях непрерывность эстафеты нарушается из-за перебоев материально-технического снабжения, технологических простоев, отсутствия фронта буровых работ (например, в связи с несвоевременной" подготовкой площади для бурения единичной скважины либо куста наклонно-направленных скважин) и по другим причинам. Таким образом, для эффективной отдачи описанного метода «бригадной эстафеты» при строительстве скважин решающее значение приобретает хорошая (без потерь на стыках между этапами цикла строительства скважины) организация труда всех производственных звеньев-смежников, четкое выполнение каждым из них своих функций, заданий и социалистических обязательств.

В изыскании резервов повышения производительности труда и качества работы при строительстве скважин важное значение имеет определение правильного сочетания экономических и организационных мероприятий [19].

Предпринятый около 10 лет тому назад анализ баланса календарного времени, затрачиваемого низовыми производственными звеньями на весь цикл строительства скважин в производственном объединении «Татнефть», показал, что наибольшая доля непроизводительных затрат времени приходится на третий, заключительный этап цикла. Кроме того, оказалось, что завершенные строительством добывающие скважины поступали в эксплуатационный фонд, как правило, в последние числа месяца. Плановики и экономисты названного объединения пришли к выводу, что в целях более строгого соблюдения утвержденного заказчиком (нефтегазодобывающим управлением) и генеральным подрядчиком графика бурения и сдачи скважин необходимо разработать и применить систему стимулирования работников буровых предприятий в меру их вклада в обеспечение заданных объемов добычи нефти и газа. При такой системе было решено взять за основу нормативное время эксплуатации законченных строительством объектов, равное 10-суточному отрезку работы каждой скважины в месяце ее сдачи. При этом были установлены порядок и размеры депремирования буровиков, если скважина сдается в эксплуатацию с нарушением срока, и премирования (перечисления определенной суммы в фонд материального поощрения) при сдаче скважины досрочно. Успешной реализации изложенных выше сугубо экономических мероприятий во многом способствовал разработанный и освоенный мастером Альметьевского управления буровых работ Д. Нурутдиновым новый метод работы по непрерывному циклу «бурение – освоение». Сущность его состоит в том, что, как основное низовое производственное звено, – буровая бригада берет на себя обязательство не только строить, но и самой осваивать скважины, сдавать их заказчику – нефтегазодобывающему управлению в законченном виде, готовом для подключения к нефтесборному коллектору. Эта форма организации работ, основанная на выполнении главных этапов цикла – бурения и освоения скважины силами одного низового производственного звена – буровой бригады, значительно ускорила заканчивание и ввод в эксплуатацию добывающих скважин именно на заключительном этапе.

Соединение экономических мер (нацеливания буровиков на решение конечной задачи – рост добычи нефти и газа) с организационными позволило значительно улучшить трудовое взаимодействие смежных низовых производственных звеньев, принимающих участие в циклах строительства скважин. Если раньше каждый из смежников (подчиненных самостоятельными подразделениям – специализированному управлению механизированных работ, вышкомонтажной, тампонажной и геофизической конторам, управлению технологического транспорта и спецтехники, базе производственного обслуживания и др.) работал в основном «на себя», то в результате внедрения метода работы по непрерывному циклу «бурение – освоение» они стали заключать договоры с буровой бригадой, с которой теперь их объединяет единая цель – провести все работы при бурении и заканчивании скважины согласованно и четко, чтобы как можно быстрее сдать готовую скважину заказчику.

Изложенная система экономического стимулирования строительства скважин, действующая в сочетании с организационными и технико-технологическими мероприятиями, оказалась значительно эффективнее прежней, сущность которой состояла в том, что основным критерием или показателем для стимулирования была расчетная рентабельность. Между тем на уровень этого показателя оказывает влияние ряд многозначных факторов, которые не всегда зависят от результатов работы бурового предприятия.

При новой же системе, наряду с выполнением плана по объему производства (выражаемого в эксплуатационном бурении в метрах проходки и количестве сданных заказчику добывающих скважин, а в разведочном бурении – в приросте запасов нефти и газа), показатели стимулирования по существу оценивают конечные итоги производственной деятельности (буровой бригады и взаимодействующих с нею смежных низовых производственных звеньев) и качество выполненных работ.

Новый метод работы буровых бригад по непрерывному циклу «бурение – освоение» в производственном объединении «Татнефть» показал высокую эффективность. Если в

По итогам производственной деятельности буровые предприятия объединения «Татнефть», активно использующие прогрессивную организацию строительства скважин, получают значительные дополнительные суммы к плановым фондам материального стимулирования. При этом улучшилась организация строительства скважин на всех этапах – от выдачи точек и отчуждения земельных участков для размещения буровых до сдачи законченных опробованием скважин в эксплуатацию.

Созданная и отработанная в «Татнефти» новая система стимулирования и организации строительства скважин в качестве передового опыта экономического управления буровым производством шагнула за пределы республики и в настоящее время успешно применяется при создании нефтегазодобывающих мощностей в Башкирии, Удмуртии, Белоруссии, Западной Сибири и в других районах страны.

Для сокращения продолжительности строительства кустов добывающих скважин, ускорения ввода их в эксплуатацию и увеличения на этой основе объемов добычи нефти в главном добывающем районе страны – Западной Сибири в середине

Заказчик в лице НГДУ (или производственного нефтегазодобывающего объединения) закрепляет за строящимися на территории промысла кустами скважин заместителя начальника цеха добычи нефти и газа, который обеспечивает доставку на куст всего необходимого оборудования, материалов и насосно-компрессорных труб. К работе по сооружению куста скважин постоянно привлекается мастер по добыче нефти или его помощник, которым в дальнейшем предстоит эксплуатировать законченный строительством объект.

Заказчик обеспечивает строящиеся кусты скважин проектно-сметной документацией, внешними коммуникациями, комплектующим оборудованием, материалами поставки заказчика (через УПТО и КО объединения) и выполнение пусконаладочных работ.

Для строительства кустов скважин – объектов нефтедобычи СибНИИНП с середины

Изложенный выше метод комплексного строительства кустов скважин – объектов нефтедобычи оказался эффективным и получил широкое распространение в Западной Сибири. В

При этом в течение

3.3. Анализ динамики роста основных технико-экономических показателей строительства скважин

Закономерным результатом реализации постоянно действующей программы технического перевооружения подсистемы строительства скважин, а также совершенствования технологии и организации буровых процессов является достигнутый в 70-е годы и в начале 80-х годов значительный рост технико-экономических показателей строительства скважин. Так, например, только в течение последних 10 лет – с 1975 по

Положительные результаты технического прогресса в сфере бурения также характеризуются следующими сравнительными данными. В течение указанных 10 лет (с 1975 по

В разведочном бурении за тот же период времени при изменении средней глубины скважин с 2783 до

Как видно из этих данных, все технико-экономические показатели эксплуатационного бурения за указанный период времени значительно улучшились, чего, к сожалению, нельзя указать о разведочном бурении, где отмечается сних-сение средней механической скорости проходки.

Если же рассматривать динамику изменения аналогичных данных по обеим целям бурения, то нетрудно заметить улучшение основных технико-экономических показателей строительства скважин. Это, в частности, подтверждает и достигнутый в течение указанного периода времени рост средней выработки на один работающий станок в эксплуатационном бурении с

Вместе с тем, наряду с ростом технико-экономических показателей (главным образом эксплуатационного бурения и всей сферы бурения отрасли в целом) в течение анализируемого периода времени довольно интенсивно увеличивался и объем незавершенного строительства скважин. Проанализируем значение этого показателя применительно к специфике бурового производства.

В общестроительной практике незавершенное строительство – это незаконченные и не сданные в эксплуатацию здания и сооружения, стоимость оборудования и выполненных работ по их монтажу, а также и другие затраты по объектам, не введенным в действие. Применительно к сфере бурения Миннефтепрома незавершенное строительство представляют скважины, находящиеся в процессе строительства. В буровом предприятии оно складывается из стоимости осуществленных работ по строительству скважин, но не оплаченных заказчиком. В натуральном выражении незавершенное строительство характеризуется структурой фонда скважин на конец отчетного периода, показываемого в статистической отчетности буровых предприятий. Сокращение объема незавершенного строительства скважин – важнейшее мероприятие по ускорению ввода их в эксплуатацию, а значит, и по повышению эффективности капитальных вложений. Для характеристики уровня незавершенного строительства скважин в буровом предприятии, подсистеме бурения производственного нефтегазодобывающего объединения и отрасли введено понятие «показатель незавершенного строительства», представляющий собой отношение объема незавершенного строительства к объему капитальных вложений в строительство скважин на конец соответствующего отчетного периода.

Для повышения действенности контроля эффективности капитальных вложений в сферу бурения с

Анализ технико-экономических показателей буровых работ показывает, что объем незавершенного строительства скважин, достигнув максимальной величины в

На рис. 3.2 и 3.3 приведены построенные по итогам последних 11 лет кривые изменения объемов и соответствующих показателей незавершенного строительства – раздельно эксплуатационных и разведочных скважин. Кривые 5 на рис. 3.2 и 5 на рис. 3.3 также свидетельствуют о наблюдавшемся в

Столь значительный уровень показателей незавершенного строительства в сфере бурения отрасли явился следствием неблагоприятного состояния фондов буровых эксплуатационных и разведочных скважин, сложившегося в середине 70-х годов. Так, например, на 01.01.1976 г. только 39,8% фонда эксплуатационных буровых скважин находилось в бурении; при этом в ожидании бурения, в консервации и в ожидании ликвидации находилось соответственно 10,5; 15,1 и 2,6% фонда буровых скважин указанного назначения [13].

Что касается фонда разведочных скважин, то на эту дату в бурении находилось только 26,7% фонда скважин. Зато в консервации, в ожидании ликвидации и в ожидании сдачи в эксплуатацию находилось соответственно 2,3; 3,8 и 53,5% от имевшегося в то время фонда буровых разведочных скважин.

Коренной перелом произошел в десятой пятилетке, когда решение об ускорении сроков строительства скважин на 25–30% потребовало от управления буровых работ принятия серьезных мер по сокращению продолжительности циклов строительства скважин. Были разработаны и проведены комплексы мероприятий по сокращению числа скважин, находящихся в ожидании бурения, сокращению сроков испытания пластов и освоения скважин, ускорению принятия решений о консервации и ликвидации скважин, а также по сокращению сроков (вплоть до полного исключения) ожидания сдачи скважин в эксплуатацию [13]. Проведение этих мероприятий, наряду с повседневной работой по улучшению технической оснащенности буровых предприятий, привело к значительному улучшению состояния фонда буровых скважин. В частности, доли фонда эксплуатационных скважин, находящихся в ожидании бурения и в испытании, сократились соответственно, с 10,5 и 24,8% в базовом

Значительные позитивные сдвиги произошли и в структуре фонда разведочных скважин. Доля фонда скважин этого назначения, находящихся в бурении, возросла с 26,7 % в

Приведенные выше данные о росте технических и экономических показателей буровых процессов, а также об улучшении состояния фондов эксплуатационных и разведочных скважин свидетельствуют о том, что в сфере бурения Миннефтепрома в течение взятого для анализа времени достигнуты определенные успехи, суммирующим показателем которых является обеспеченное буровиками отрасли сокращение продолжительности циклов строительства скважин.

Как видно из табл. 3.2, в которой приведены основные данные об изменении сроков строительства скважин в течение 1975–1985 гг., средние продолжительности циклов строительства добывающих и разведочных скважин сократились (по сравнению с базовым

Таблица 3.2

Динамика изменения продолжительности циклов строительства

скважин в системе Миннефтепрома

| Назначение скажин | Продолжительность, сут/% | |||

| Цикл строительства скважин | В том числе | |||

| строительства вышки и привышечных сооружений | бурения и крепления скважины | испытания пластов и освоения скважины | ||

| Средняя по обеим целям бурения | 115,9 100 |

11,9 100 |

62,1 100 |

41,9 100 |

| Эксплуатационная | 72,6 100 |

7,9 100 |

33,7 100 |

31,0 100 |

| Разведочная | 371,9 100 |

32,8 100 |

210,5 100 |

98,6 100 |

| Средняя по обеим целям бурения | 75,7 65,3 |

7,7 64,7 |

47,3 76,2 |

20,7 49,4 |

| Эксплуатационная | 52,3 72,0 |

5,6 70,9 |

32,0 95,0 |

14,7 47,4 |

| Разведочная | 297,9 80,1 |

27,9 85,1 |

193,4 91,9 |

76,6 77,7 |

| Средняя по обеим целям бурения | 71,4 61,6 |

6,6 55,4 |

42,1 67,8 |

22,7 54,2 |

| Эксплуатационная | 50,5 69,9 |

4,8 608 |

28,5 84,6 |

17,2 55,5 |

| Разведочная | 304,9 82,0 |

26,1 79,6 |

195,1 92,7 |

83,7 84,9 |

| Средняя по обеим целям бурения | 73,3 63,2 |

6,7 56,3 |

42,2 68,0 |

24,4 58,2 |

| Эксплуатационная | 48,4 66,7 |

4,6 58,2 |

27,1 80,4 |

16,7 53,9 |

| Разведочная | 285,5 76,8 |

24,8 75,6 |

172,8 82,1 |

87,9 89,1 |

| Эксплуатационная | 47,1 64,9 |

4,6 58,2 |

26,6 78,9 |

15,9 51,3 |

| Разведочная | 261,8 70,4 |

25,3 77,1 |

164,1 80,0 |

72,4 73,4 |

| Эксплуатационная | 45,2 62,3 |

4,7 59,5 |

25,9 76,9 |

14,6 47,1 |

| Разведочная | 266,1 71,6 |

25,9 79,0 |

165,8 78,8 |

74,4 75,5 |

Отмеченное сокращение продолжительности циклов строительства скважин и улучшение показателей состояния структуры фондов эксплуатационных и разведочных скважин привели к значительному снижению объемов (и соответствующих коэффициентов) незавершенного строительства скважин (см. рис. 3.1, 3.2 и 3.3). При этом следует отметить, что тенденция снижения названных показателей практически установилась после

По итогам буровых работ, выполнявшихся в последующие годы, прослеживается тенденция роста показателя незавершенного строительства добывающих скважин (см. рис. 3.2, кривая 5). При этом из года в год отмечается постоянное повторяемое невыполнение буровыми предприятиями заданий по снижению показателя незавершенного строительства добывающих скважин до установленного отраслевого норматива (см. кривая 6 на рис. 3.2). Наличие такой тенденции вызвано влиянием масштабного фактора, создаваемого подсистемой бурения Главтюменнефтегаза, Доля которой в отраслевом объем строительства добывающих скважин по итогам

Если указанное снижение объемов незавершенного строительства скважин всех назначений сохранится и впредь, то к концу XII пятилетки в подсистеме бурения Миннефтепрома будут поддерживаться уровни незавершенного строительства скважин, соответствующие устанавливаемым в отрасли нормативам, что послужит важной предпосылкой для обеспечения действенности планирования, финансирования и организации буровых работ.

Вместе с тем, отмечая несомненный рост эффективности буровых работ, необходимо отметить, что, как наиболее фондоемкое направление деятельности нефтяного производства, подсистема строительства скважин в настоящее время характеризуется наличием больших резервов для дальнейшего повышения технико-экономических показателей, в частности важнейшего из них – производительности труда.

В самом деле, если проследить динамику изменения основных элементов баланса календарного времени строительства скважин (по обеим целям) в течение взятого для анализа периода, то, как это видно из табл. 3.3 и 3.4, доли непроизводительных затрат времени изменились мало и в настоящее время все еще продолжают оставаться весьма значительными. При этом как в разведочном, так и в эксплуатационном бурении сохраняются достаточно высокие потери времени в связи с организационными простоями. Причем в последние годы эти потери времени в эксплуатационном бурении даже несколько возросли (с 12,9 % в

В разведочном бурении прослеживается тенденция некоторого роста затрат времени на ликвидацию осложнений и уменьшение продолжительности работ по ликвидации аварий и брака (соответственно с 6,8 и 10,6% в

Вместе с тем следует отметить, что в производительно части баланса календарного времени бурения скважин остается стабильной высокая доля затрат на вспомогательные работы. В эксплуатационном и разведочном бурении обусловлены сокращением в

Сокращение этой малоизменяемой части производительных затрат календарного времени заслуживает особого внимания. Стабилизация и даже некоторое повышение их удельного веса в эксплуатационном и разведочном бурении обусловлены сокращением в последние годы суммарных затрат календарного времени на бурение. Например, в

Тем не менее все же имеется реальная возможность сокращения этих затрат за счет дальнейшего комплексирования аппаратуры для осуществления глубинных электрометрических измерений; применения более совершенной техники и технологии приготовления, очистки и обработки буровых растворов; совмещения этих операций с работами по проходке; оптимизации режимов промывки, проработки и расширения ствола; ускорения установки и опрессовки противовыбросового оборудования и других вспомогательных работ.

Анализ использования календарного времени бурения позволил выявить также тенденции сохранения уровня относительных затрат времени на работы по проходке в пределах одной трети от календарного времени в эксплуатационном бурении (см. табл. 3.3). Это означает, что в течение указанного периода доля работ, обеспечивающих проходку добывающих скважин, оставалась почти неизменной за счет сохранения удельного веса других, «не дающих проходки» статей затрат календарного времени.

Обращает внимание заметный рост доли затрат времени на работы по проходке разведочных скважин до 33,7% в

Таблица 3.3

Динамика использования календарного времени в эксплуатационном бурении скважин по Министерству

нефтяной промышленности

| Годы | Время бурения | Работы по проходке | В том числе | Крепление | Вспомогательные работы | Ремонтные работы | Ликвидация осложнений | Ликвидация аварий и брака | Простои | |

| бурение | спуск и подъем инструмента | |||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1975 (базовый) |

81,6 | 33,2 | 17,8 | 14,0 | 12,3 | 26,1 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 12,9 |

| 1976 | 81,5 | 32,2 | 18,0 | 13,1 | 12,4 | 26,1 | 4,6 | 6,2 | 5,5 | 13,0 |

| 1977 | 80,6 | 31,6 | 18,0 | 12,7 | 12,5 | 27,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 13,4 |

| 1978 | 81,7 | 32,2 | 18,5 | 12,7 | 13,2 | 27,1 | 4,3 | 4,9 | 5,3 | 13,0 |

| 1979 | 77,5 | 30,2 | 17,8 | 11,6 | 12,4 | 25,8 | 4,3 | 4,8 | 5,8 | 16,7 |

| 1980 | 75,8 | 30,2 | 17,9 | 11,6 | 12,8 | 24,2 | 4,5 | 4,1 | 5,5 | 18,7 |

| 1981 | 78,9 | 31,9 | 19,1 | 12,2 | 13,9 | 24,5 | 4,7 | 3,9 | 5,5 | 15,6 |

| 1982 | 80,5 | 32,7 | 19,7 | 12,5 | 14,0 | 24,8 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 14,5 |

| 1983 | 82,8 | 34,7 | 21,3 | 13,0 | 14,3 | 24,6 | 5,1 | 4,1 | 5,1 | 12,1 |

| 1984 | 80,9 | 33,7 | 20,9 | 12,4 | 14,0 | 24,3 | 4,9 | 4,0 | 5,1 | 14,0 |

| 1985 | 77,6 | 32,7 | 20,4 | 11,9 | 13,6 | 23,1 | 4,4 | 3,8 | 5,1 | 17,3 |

Таблица 3.4

Динамика использования календарного времени в разведочном бурении скважин по Министерству

нефтяной промышленности

| Годы | Время бурения | Работы по проходке | В том числе | Крепление | Вспомогательные работы | Ремонтные работы | Ликвидация осложнений | Ликвидация аварий и брака | Простои | |

| бурение | спуск и подъем инструмента | |||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1975 (базовый) |

72,1 | 29,3 | 15,2 | 12,9 | 6,7 | 23,8 | 5,5 | 6,8 | 10,6 | 17,3 |

| 1976 | 73,8 | 29,0 | 15,6 | 12,5 | 7,0 | 24,5 | 5,4 | 7,9 | 9,8 | 16,4 |

| 1977 | 76,0 | 31,1 | 16,9 | 13,0 | 7,4 | 24,9 | 5,2 | 7,4 | 7,9 | 16,1 |

| 1978 | 82,6 | 34,7 | 19,2 | 14,1 | 8,8 | 26,2 | 5,0 | 7,9 | 6,4 | 11,0 |

| 1979 | 82,4 | 35,0 | 19,9 | 13,7 | 8,2 | 26,6 | 5,5 | 7,1 | 7,0 | 10,6 |

| 1980 | 83,0 | 35,5 | 20,2 | 13,9 | 8,4 | 25,8 | 6,2 | 7,1 | 6,6 | 10,4 |

| 1981 | 84,7 | 35,8 | 20,7 | 13,9 | 9,1 | 26,5 | 6,2 | 7,1 | 5,8 | 9,5 |

| 1982 | 82,9 | 34,9 | 20,6 | 13,2 | 8,6 | 25,7 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 10,4 |

| 1983 | 83,8 | 35,1 | 20,8 | 13,3 | 8,3 | 25,6 | 7,0 | 7,8 | 6,4 | 9,8 |

| 1984 | 83,3 | 34,4 | 21,0 | 12,4 | 8,3 | 25,1 | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 9,9 |

| 1985 | 82,2 | 33,7 | 20,6 | 11,9 | 8,6 | 25,2 | 7,2 | 7,5 | 6,9 | 10,9 |

по организационным причинам и других непроизводительных затрат времени на структуру баланса календарного времени бурения скважин.

Согласно данным табл. 3.3 и 3.4, в течение рассматриваемого периода произошло некоторое перераспределение составляющих компонент средних затрат времени на работы по проходке скважин. В частности, отмечено постепенное увеличение доли затрат времени на механическое бурение с 17,8% в

Эти закономерности изменения удельных весов названных выше компонент календарного времени обусловлены достигнутым в 70-е 80-е годы повышением стойкости и производительности новых породоразрушающих инструментов, поступивших на вооружение буровых предприятий отрасли.

Вместе с тем длительное отсутствие заметного роста удельного веса затрат календарного времени на работы по проходке свидетельствует о том, что выигрыш во времени, получаемый за счет увеличения стойкости новых долот и забойных двигателей, в значительной степени снижается, а иногда и сводится на нет в связи с организационными простоями, а также большими затратами времени на выполнение «не дающих проходку» непроизводительных работ, а также производительных, но зачастую малоэффективных вспомогательных работ.

В последние годы в структурах балансов календарного времени как разведочного, так и эксплуатационного бурения стала заметно возрастать доля затрат времени на крепление скважин. В разведочном бурении эта доля возросла с 5,0% в

Сохранение относительно высоких долей затрат календарного времени в связи с организационными простоями буровых на осуществление вспомогательных работ, с одной стороны, а также незначительный рост долей затрат времени на осуществление технологических процессов и работ, «дающих» проходку ствола скважины, с другой, в значительной степени обусловили сложившуюся в отрасли динамику роста стоимости строительства скважин. В течение последних 20 лет (до

Столь значительное опережение средних темпов роста стоимости

Что касается себестоимости

Следует отметить, что соотношение компонент структуры фактической себестоимости

Отмеченный выше стабильный характер распределения основных элементов затрат в структуре балансов календарного времени, а также характер изменения соотношения компонент стоимости

Об этом, в частности, свидетельствует большой разрыв между средними показателями производительности труда низовых производственных звеньев буровых предприятий и соответствующими показателями входящих в их состав передовых буровых бригад, работающих при прочих равных условиях.

Так, например, в

Таблица 3.5

Динамика изменения структуры фактической себестоимости

по Министерству нефтяной промышленности (в %)

| Годы | Подготовительные работы | Монтаж и демонтаж оборудования | Прямые затраты | Накладные расходы | Потери от брака | |||||||||||

| Бурение скважин | Испытание скважин на продуктивность | Промыслово-геофизические работы | Итого прямых затрат | |||||||||||||

| Материалы | Заработная плата основная | Эксплуатация бурового оборудования и инструмента | Транспортные расходы | Энергетические затраты | Услуги вспомогательного производства | Итого по бурения | ||||||||||

| Всего | В том числе трубы обсадные | Всего | В том числе амортизация бурового оборудования | |||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 1975 (базовый |

9,4 | 7,7 | 20,4 | 10,8 | 4,3 | 17,6 | 5,9 | 8,7 | 5,6 | 5,6 | 62,2 | 3,8 | 4,6 | 87,7 | 12,0 | 0,3 |

| 1976 | 10,8 | 7,4 | 21,5 | 12,0 | 4,2 | 17,0 | 5,7 | 8,4 | 5,2 | 5,8 | 62,1 | 3,8 | 4,2 | 88,3 | 11,4 | 0,3 |

| 1977 | 11,7 | 6,7 | 21,2 | 11,6 | 4,1 | 17,2 | 5,6 | 8,4 | 4,7 | 5,8 | 61,4 | 3,7 | 4,2 | 87,7 | 12,0 | 0,3 |

| 1978 | 12,1 | 7,4 | 20,5 | 11,8 | 4,0 | 16,8 | 5,5 | 8,6 | 4,0 | 6,3 | 80,2 | 3,5 | 4,1 | 87,3 | 12,3 | 0,4 |

| 1979 | 11,6 | 7,5 | 20,1 | 11,4 | 4,0 | 17,5 | 6,0 | 9,2 | 3,8 | 6,5 | 61,1 | 3,3 | 4,0 | 87,5 | 12,1 | 0,4 |

| 1980 | 11,9 | 7,7 | 20,0 | 11,6 | 4,0 | 17,3 | 6,0 | 9,8 | 3,5 | 5,9 | 60,5 | 3,4 | 3,9 | 87,4 | 12,2 | 0,4 |

| 1981 | 11,8 | 7,9 | 19,9 | 12,0 | 4,0 | 17,3 | 6,0 | 10,6 | 3,1 | 5,7 | 60,6 | 3,4 | 3,7 | 87,4 | 12,2 | 0,4 |

| 1982 | 12,4 | 7,9 | 20,5 | 12,2 | 3,6 | 17,0 | 6,0 | 10,7 | 2,9 | 5,5 | 60,2 | 3,4 | 3,7 | 87,6 | 12,0 | 0,4 |

| 1983 | 12,1 | 7,6 | 21,0 | 12,2 | 3,6 | 17,7 | 6,4 | 9,9 | 2,6 | 5,4 | 60,2 | 3,3 | 3,9 | 87,1 | 12,7 | 0,2 |

| 1984 | 12,2 | 7,2 | 21,3 | 13,3 | 3,8 | 17,7 | 6,6 | 9,1 | 2,6 | 5,2 | 59,7 | 3,5 | 4,2 | 86,8 | 12,8 | 0,4 |

| 1985 | 11,1 | 7,7 | 22,1 | 3,8 | 18,2 | 8,8 | 2,6 | 5,8 | 61,3 | 3,7 | 3,5 | 87,3 | 12,6 | 0,1 | ||

Таблица 3.6

Динамика изменения структуры фактической себестоимости

по Министерству нефтяной промышленности (в %)

| Годы | Подготовительные работы | Монтаж и демонтаж оборудования | Прямые затраты | Накладные расходы | Потери от брака | |||||||||||

| Бурение скважин | Испытание скважин на продуктивность | Промыслово-геофизические работы | Итого прямых затрат | |||||||||||||

| Материалы | Заработная плата основная | Эксплуатация бурового оборудования и инструмента | Транспортные расходы | Энергетические затраты | Услуги вспомогательного производства | Итого по бурения | ||||||||||

| Всего | В том числе трубы обсадные | Всего | В том числе амортизация бурового оборудования | |||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 1975 (базовый |

6,0 | 4,8 | 17,4 | 5,2 | 5,6 | 20,1 | 8,2 | 11,4 | 9,1 | 4,3 | 67,9 | 5,3 | 4,3 | 88,3 | 11,2 | 0,5 |

| 1976 | 5,2 | 4,6 | 18,3 | 5,4 | 5,6 | 19,8 | 8,1 | 11,6 | 9,1 | 4,3 | 68,7 | 5,4 | 4,3 | 88,2 | 11,2 | 0,6 |

| 1977 | 5,5 | 4,7 | 19,1 | 5,7 | 5,5 | 19,4 | 8,1 | 11,1 | 8,3 | 4.3 | 67,8 | 6,0 | 4,4 | 88,4 | 11,2 | 0,4 |

| 1978 | 4,6 | 5,1 | 19,4 | 6,4 | 5,6 | 20,6 | 8,5 | 10,1 | 8,1 | 4,4 | 68,2 | 5,9 | 4,8 | 88,6 | 11,2 | 0,2 |

| 1979 | 5,0 | 5,1 | 19,0 | 6.1 | 5,5 | 20,4 | 8,6 | 10,4 | 8,1 | 4,4 | 67,8 | 5,8 | 5,0 | 88,7 | 11.1 | 0,2 |

| 1980 | 5,0 | 5,3 | 19,2 | 6,5 | 5,6 | 20,3 | 8,3 | 10,1 | 7,8 | 4,7 | 67,7 | 5,7 | 4,8 | 88,5 | 11,3 | 0,2 |

| 1981 | 5,0 | 5,2 | 20,3 | 6,8 | 5,6 | 19,9 | 8,0 | 9,7 | 7,4 | 4,5 | 67,3 | 6,5 | 4,8 | 88,8 | 10,9 | 0,3 |

| 1982 | 6,0 | 5,4 | 21,6 | 7,0 | 5,0 | 19,2 | 7,9 | 9,7 | 7,0 | 4,5 | 67,0 | 5,8 | 4,5 | 88,7 | 10,9 | 0,3 |

| 1983 | 6,3 | 5,5 | 21,6 | 7,3 | 5,0 | 20,2 | 8,4 | 9,6 | 6,5 | 4,2 | 67,1 | 5,1 | 4,6 | 88,6 | 11,1 | 0,3 |

| 1984 | 6,1 | 5,4 | 21,4 | 7,6 | 4,9 | 20,9 | 9,3 | 9,2 | 6,6 | 4,4 | 67,4 | 4,9 | 4,8 | 88,6 | 11,2 | 0,2 |

| 1985 | 5,3 | 5,8 | 20,9 | 7,8 | 4,9 | 22,2 | 9,7 | 9,6 | 6,1 | 4,8 | 68,5 | 4,8 | 4,3 | 88,7 | 11,2 | 0,1 |

Большие показатели достигнуты передовыми буровыми бригадами, ведущими строительство скважин при разработке нефтяных месторождений в Западной Сибири. В

Еще больше различаются сопоставляемые показатели бригады бурового мастера Т.Г. Фаттахова (проходка

Большой выработки на бригаду добились многие буровые мастера из Татарии, Башкирии, Украины, Белоруссии, Саратовской и Куйбышевской областей, работающие в Западной Сибири на основе вахтово-экспедиционного метода. Наибольшей проходки на месторождениях Главтюменнефтегаза добились буровые бригады мастеров В.И. Цилибина и А.В. Мизина (83,8 тыс. м) из объединения «Саратовнефтегаз», В.М. Буталенко и Е.И. Нычека (70,6 тыс. м) из объединения «Укрнефть», В.Ф. Корнякова и Ф.Г. Тимергазиева (67,9 тыс. м) из объединения «Башнефть», М.Я Тетерева и О.С. Гасилевского (62,2 тыс. м) из объединения «Белоруснефть», Н.Г. Хафизова и В.М. Прохорова (55,7 тыс. м) из объединения «Татнефть».

Входящая в состав Ершовского УБР по бурению нефтяных скважин в Западной Сибири бригада буровых мастеров Н.В. Спирина и Г.Ф. Баранова при использовании 93,9% календарного времени пробурила в течение

Наибольшей в отрасли выработки в

Работа бригады В.Л. Сидоренко является ярким примером постоянного ускорения производственной деятельности на уровне низового звена в бурении. В течение прошлой пятилетки бригада выполнила свыше восьми годовых планов, пробурив 571,2 тыс. м скважин.

Это означает, что среднегодовая выработка бригады в течение пятилетки составила 114,2 тыс. м. Достигнута коммерческая скорость 10 242 м/ст.-мес. За счет снижения затрат ресурсов, вовлекаемых в циклы строительства скважин, бригада сэкономила (по сравнению со сметами на строительство скважин) 2772,1 тыс. руб. При этом продолжительность строительства всех скважин, выполненного бригадой, удалось сократить в среднем на 8,8 сут по сравнению с соответствующими нормативными показателями.

По итогам

Такие расхождения средних показателей лучших буровых бригад со средними показателями всех буровых бригад соответствующих буровых предприятий характерны и для других нефтяных районов отрасли.

При сопоставимости геолого-технических и орографических условий ведения буровых работ природа возникновения этого расхождения в технико-экономических показателях в значительной степени обусловлена влиянием ряда факторов, например таких, как индивидуальные профессиональные и морально-психологические качества руководителя низового производственного звена – бурового мастера как авторитетного организатора и воспитателя, а также высокая квалификация ведущих работников бригады, многолетнее постоянство ее состава, сработанность, идейно-политическая сплоченность и социально-бытовая благоустроенность всех членов трудового коллектива и др.

Немалые резервы улучшения технико-экономических показателей бурения скважин могут быть введены в действие за счет повышения эффективности работы инженерно-технологических служб (ИТС) и звеньев производственно-технического обслуживания буровых предприятий. Руководящие и сменные специалисты ИТС должны быть постоянно нацеленными на совершенствование технологии и организации буровых процессов, на обеспечение непрерывности технологического и производственно-технического обслуживания буровых работ.

Фактор повышения действенности ИТС – активизация роли специалистов этого органа оперативного управления бурового предприятия в реализации прогрессивных инженерно-экономических решений, заложенных в технических проектах строительства скважин. Подходя к выполнению этой исключительно ответственной роли творчески, специалисты ИТС обязаны своевременно выявлять не совсем удачные с точки зрения организации проектные решения и корректировать их с учетом конкретных геолого-технических условий строительства скважин.

Крупные изменения проектных решений, проводимые при участии представителей института-проектировщика, которые приводят к значительному совершенствованию технологии и повышению эффективности буровых процессов, должны рассматриваться соответствующим территориальным научно-исследовательским и проектным институтом нефтяной промышленности как передовой производственный опыт и учитываться при дальнейшей разработке проектно-сметной документации на строительство скважин.

Принципиальная важность установления и активизации этой своеобразной информационной обратной связи, в самом начале которой находится ИТС бурового предприятия, состоит в том, что такая связь является необходимой предпосылкой для непрерывного совершенствования и оптимизации технологических режимов проектируемых буровых процессов, обеспечивающих получение высоких технических и экономических показателей строительства скважин.

Важнейший резерв повышения эффективности буровых работ – сокращение (вплоть до полного исключения) непроизводительных потерь календарного времени, а также сведение к технологически необходимому минимуму всех производительных затрат календарного времени, непосредственно не связанных с работами по проходке скважин. В связи с этим особого внимания заслуживает вопрос о возможности сокращения весьма стабильной части производительных затрат календарного времени на выполнение так называемых вспомогательных работ. Стабилизация и даже некоторое повышение удельного веса продолжительности названной категории работ в балансах календарного времени как эксплуатационного (см. табл. 3.3), так и разведочного бурения (см. табл. 3.4), прежде всего, обязаны достигнутому в последние годы сокращению суммарных затрат календарного времени на бурение скважин. Вместе с тем затраты времени на выполнение ряда вспомогательных работ, например таких, как электрометрические работы, ориентирование бурильного инструмента, приготовление и регулирование свойств буровых растворов, проработка стволов скважин и др., во многих нефтяных районах возросли в связи с увеличением глубины скважин, усложнением геолого-технических условий, а также в связи с неуклонным увеличением доли проходки наклонно-направленных скважин в общем объеме буровых работ, выполняемых в системе Миннефтепрома.

Тем не менее все же имеется реальная возможность сокращения затрат времени на проведение отдельных вспомогательных работ при бурении эксплуатационных и разведочных скважин на нефть и газ. Так, сокращение этой статьи затрат календарного времени возможно за счет дальнейшего комплексирования электрометрических измерений в скважинах, применения более совершенной техники и технологии приготовления, очистки и обработки буровых растворов, совмещения этих операций с работами по проходке скважин, оптимизации режимов промывки, проработки и расширения стволов скважин, ускорения установки и опрессовки противовыбросового оборудования, а также за счет ускорения и повышения качества и других вспомогательных работ, выполняемых при строительстве скважин.

3.4. Основные направления проведения мероприятий по улучшению качества нефтяных и газовых скважин и повышению технико-экономических показателей буровых работ

Результаты проведенного выше анализа динамики изменения технико-экономических показателей буровых работ в системе Миннефтепрома и в целом по стране свидетельствуют о том, что технические, технологические, организационные и социально-экономические резервы обеспечения непрерывности циклов строительства скважин, улучшения баланса календарного времени бурения, снижения себестоимости

На основании этого анализа и соображений инженерно-технического, организационного и экономического характера можно выделить три основных направления улучшения качества нефтяных и газовых скважин и повышения технико-экономических показателей буровых работ: техническое, технологическое и организационное [10, 11].

Техническое направление, включающее решение таких задач, как совершенствование конструкций скважин с особым акцентом на их упрощение и облегчение; повышение обоснованности выбора грузоподъемности и мощности наземного бурового и энергетического оборудования, типоразмеров породоразрушающего инструмента (долот), забойных двигателей, комплектов бурильного инструмента (в том числе и в особенности компоновок низа бурильных колонн, утяжеленных труб, элементов специальной оснастки бурильного инструмента), обсадных и других нефтепромысловых труб, оборудования устья скважины и др.

Технологическое направление, включающее повышение обоснованности режимов бурения, в том числе оптимальных программ промывки забоя по каждому одноразмерному (под соответствующую обсадную колонну) интервалу проходки ствола скважины за счет более полного учета геолого-технических и гидротермобарических условий глубинной среды; совершенствование методов и технологических приемов регулирования и стабилизации структурно-механических свойств буровых растворов путем обработки их химическими реагентами и своевременной механизированной очистки от выносимых из скважины частиц выбуренной породы; регулирование гидродинамического противодавления на забой и стенки ствола для обеспечения устойчивости незакрепленных стенок бурящейся скважины и предотвращения неконтролируемого поступления в нее пластовых флюидов, а также для оптимизации показателей проходки на долото- и механической скорости проходки; оптимизацию скоростей спуска и подъема бурильного инструмента и спуска обсадных колонн исходя из условий недопущения чрезмерных репрессий и депрессий вскрытых скважиной проницаемых пластов; оптимизацию режимов промывки и цементирования обсадных колонн при креплении последовательных интервалов ствола скважины; систематическое проведение профилактических мероприятий по предотвращению геолого-технологических осложнений и аварий на всех этапах бурения и заканчивания скважин; оптимизацию режимов опробования пластов в процессе бурения скважины с помощью испытателей пластов, спускаемых на бурильных трубах или на кабеле; обеспечение непрерывности, оптимальных технологических режимов и высокого качества операций по испытанию и освоению продуктивных объектов в обсаженной скважине и др.

Организационное направление, включающее создание для объектов строительства скважин качественной проектно-сметной документации, а также обеспечение: непрерывности производства и технологического контроля всех работ по. циклу строительства каждой скважины путем своевременного создания нормальных социально-бытовых и производственных условий для производительного труда и полноценного отдыха всего привлекаемого персонала рабочих и специалистов, организации упреждающего (начало каждого этапа строительства скважины) материального снабжения и обеспечение объектов вспомогательной техникой; надежного инженерно-технологического, транспортного и непрерывного информационного обслуживания объектов строительства скважин; своевременного ввода в производственный цикл строительства каждой скважины рабочих групп субподрядных организаций для выполнения относительно кратковременных технологических операций и видов специализированного (промыслово-геофизического, метрологического, ремонтного и т. п.) обслуживания; постоянства квалификационной структуры и численности .личного состава низовых производственных звеньев (бригад), занятых на каждом последовательном этапе полного цикла строительства скважины; организации постоянно действующей системы повышения квалификации инженерно-технических работников и персонала производственных коллективов сферы бурения нефтяного района и отрасли; организации учебно-воспитательной работы с целью поддержания в производственных коллективах высокой трудовой дисциплины, соблюдения правил техники безопасности, пожарной безопасности и защиты окружающей среды.

Разработка и творческое внедрение мероприятий по реализации указанных выше резервов сокращения затрат времени за счет повышения инженерно-экономической обоснованности технических, технологических и организационных решений помогут уже в настоящее время значительно улучшить технико-экономические показатели строительства скважин. Значительное улучшение этих показателей может быть достигнуто путем реализации изложенных выше рекомендаций, практически не прибегая к дополнительным капитальным вложениям, при современном техническом оснащении буровых работ.